每当中国发生重大天灾时,为什么敌对国家不趁虚而入?那你可能不知道,在08年汶川地

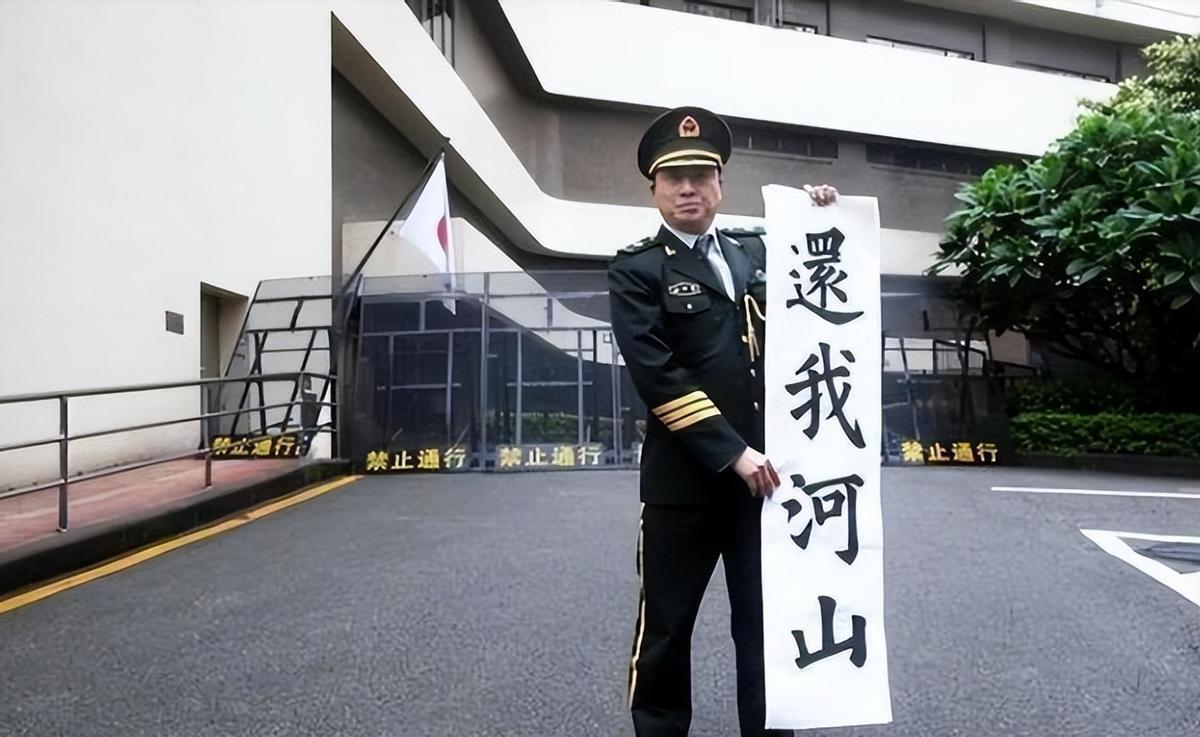

每当中国发生重大天灾时,为什么敌对国家不趁虚而入?那你可能不知道,在08年汶川地震时,中国所有边境部队全部一级戒备,各种动员,各种亮装备,你以为这些动作是为什么?都是因为有过历史教训。1900年,八国联军打着“保护使馆”的旗号,直接杀进北京城,烧了圆明园,抢了无数宝贝,最后逼清政府签了《辛丑条约》,赔了4.5亿两白银。1931年,中国发大水,半个国家泡在水里,日本趁机搞事情,派特工混进救灾队伍,摸清中国地形;军队从朝鲜半岛运物资,为全面侵华做准备。这些惨事让中国明白:天灾和人祸,从来都是“狼狈为奸”,你越惨,敌人越想踩你一脚。所以2008年汶川地震时,中国的反应快得像闪电:地震刚发生,火箭军的导弹车就轰隆隆开上公路,战机24小时在灾区上空转悠;海军在南海搞实弹演习,战略核潜艇高调亮相。地震等级一开始报7.6级,等军队部署完了才改成8.0级,为啥?因为国际上有个“潜规则”:八级地震可以允许其他国家以“人道救援”名义进来,中国早把“浑水摸鱼”的路堵死了!地震发生3小时后,解放军第一支400人的救援队已经冲进灾区;72小时内,10万大军从全国各地赶来,飞机飞了1069架次,军列跑了92列,设备拉了11万台。最狠的是15名空降兵,平时训练最多跳1000米,这次直接在5000米高空跳伞,就为了第一时间把灾情传出去。与此同时,中国对“潜在威胁”的防范滴水不漏:日本救援队被“请”到指定区域,全程有中国军人盯着;救灾部队里混着电子对抗分队,灾区的手机信号、无线电全被屏蔽。商务部趁美国在南海军演时,突然对美国农产品加征关税,这一招直接戳中美国软肋,农场主集体抗议,军演不得不提前结束。地震后,中国第一次公开了“地下核长城”的细节:绵延几千公里的地下工事,能扛住百万吨级核弹攻击。东风-31导弹发射车频繁在西部演习场露面,战略核潜艇在南海巡航,这意思很明确:“就算我们死了,也要拉几个垫背的!”这种狠劲,让任何敌对势力都不敢轻举妄动。舆论战也玩得漂亮:央视24小时直播救援现场,总理踩着瓦砾慰问灾民的画面传遍全球,西方媒体“中国救灾不力”的谣言不攻自破。灾后重建时,中国故意把援建项目放在边境地区,比如西藏林芝的抗震安居房,既改善了老百姓的生活,又形成了一道防御线,可谓“一箭双雕”。现在的中国,早不是那个靠“人海战术”硬拼的国家了,我们有全球最全的工业体系,72小时内能造出任何救灾物资;我们有世界最先进的导弹防御系统,菲律宾在南海搞事时,山东舰航母战斗群当天就能杀到。我们更有14亿人的团结,汶川地震时,拾荒老人捐出卖废品的钱,献血车前排起长队,这种“一方有难八方支援”的劲儿,才是敌人最怕的“终极武器”。历天灾不可怕,可怕的是在天灾中暴露的软弱,而中国,早就把每一次灾难都变成了证明自己的机会,越难越强,越挫越勇,这才是大国该有的样子!