印度已经永久失去在边界问题上占便宜的机会,中印边界问题新的解决方案似乎已经呼之欲

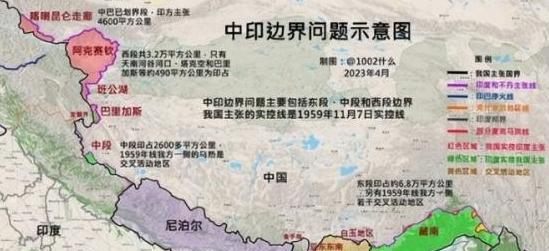

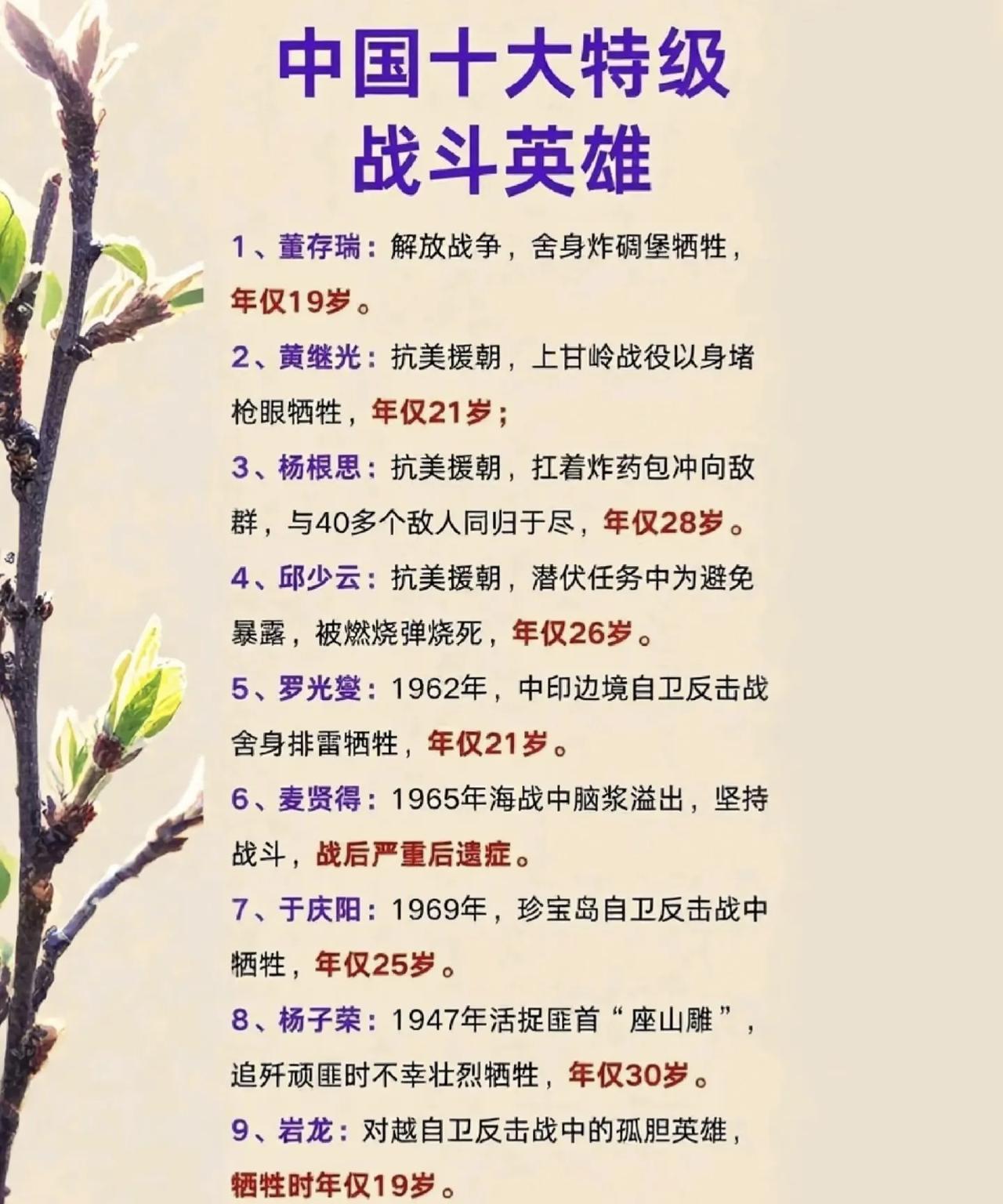

印度已经永久失去在边界问题上占便宜的机会,中印边界问题新的解决方案似乎已经呼之欲出:东段的藏南9万多平方公里要收回,西段阿克赛钦则寸土不让。[横脸笑]中印边界问题迎来重要转机,2025年8月,两国特别代表在新德里举行第24次会晤,达成了十点重要共识,这是继2024年喀山会晤后,双方在这一敏感问题上的又一次重要突破。消息公布后,外界普遍认为这标志着中印关系开始从低谷走向回暖,要知道,中印边界争议延续了70多年,涉及约12万平方公里的争议区域,一直是两国关系中最敏感的话题。这次会晤最大的亮点是什么?双方同意设立划界专家小组,探讨在条件成熟的地段推进划界谈判。这意味着两国开始从单纯的“管控分歧”转向“解决分歧”的实质性探讨。更具体的进展体现在几个方面,边境东段和中段将设立新的将军级会谈机制,这比现有的边防会晤层级更高,处理问题的效率也会更快。贸易合作方面,三处传统边境贸易市场将重新开放,虽然规模不大,但这是双方释放善意的重要信号,也为边境地区民众带来了实实在在的好处。水文数据共享是另一个值得关注的亮点,双方同意建立水文数据共享机制,这对于跨境河流的管理和防灾减灾都有重要意义,特别是在气候变化背景下显得尤为重要。从历史角度看,中印边界问题可以追溯到上世纪50年代,当时中国修建连接新疆与西藏的219国道,印度则加强在东段的巡逻,最终导致1962年的边境冲突。冲突结束后,中国保持了对西段阿克赛钳地区的实际控制,印度则继续管辖东段藏南地区。这种现状维持了60多年。进入21世纪后,双方都加强了边境地区的基础设施建设,中国完善了边境公路网络,提升了西部地区的战略保障能力。印度也在边境地区修建道路和军事设施,加强实际控制。基础设施的完善虽然增强了双方的边防能力,但也带来了更多摩擦的可能,2017年洞朗对峙、2020年加勒万河谷冲突,都与边境基建活动有关。那么,这次会晤为什么能达成重要共识?国际环境的变化是重要因素,当前全球贸易保护主义抬头,中印作为两个最大的发展中国家,都面临着外部压力,客观上推动了双方的合作意愿。经济合作的现实需求也不容忽视,中国是印度最大的贸易伙伴,双边贸易额超过1250亿美元,但贸易结构不平衡,印度存在较大逆差,双方都希望通过加强合作来改善这一局面。从会晤成果看,双方建立了48小时快速响应机制,要求边境一线出现问题时,双方指挥机构要在第一时间直接联系,避免因为信息传递延误导致误判升级。这个机制的建立反映了双方的务实态度,边境地区地形复杂,双方巡逻队经常会在实际控制线附近相遇,快速有效的沟通机制能够防止小摩擦演变成大冲突。当然,边界问题的彻底解决不可能一蹴而就,双方已经商定2026年在中国举行第25次特别代表会晤,这表明解决边界问题将是一个长期、渐进的过程。但积极的信号是明显的,双方都表达了通过对话而非对抗来处理分歧的意愿,这为未来的谈判奠定了良好基础。对普通人来说,边界问题的缓解意味着什么?最直接的影响是边境地区会更加稳定,当地民众的生产生活会更加安全。边境贸易的恢复也会为当地带来经济机会。从更大范围看,中印关系的改善对整个亚洲都有积极意义,两国是世界上人口最多的国家,经济总量占全球的重要份额,双方的合作与竞争都会对地区乃至全球产生深远影响。这次会晤成果让人看到了希望,但真正的考验还在后面,双方能否落实这些共识,能否在具体问题上取得更多突破,还需要时间来验证。你认为这次中印边界会谈达成的共识能够得到有效落实吗?哪些具体措施最有可能产生实际效果?边境贸易的重新开放会给当地民众带来哪些实际好处?欢迎分享你的看法和建议。