红旗-19可媲美“两弹一星”,专家:让美国核威慑基本失效红旗-19是基于红旗

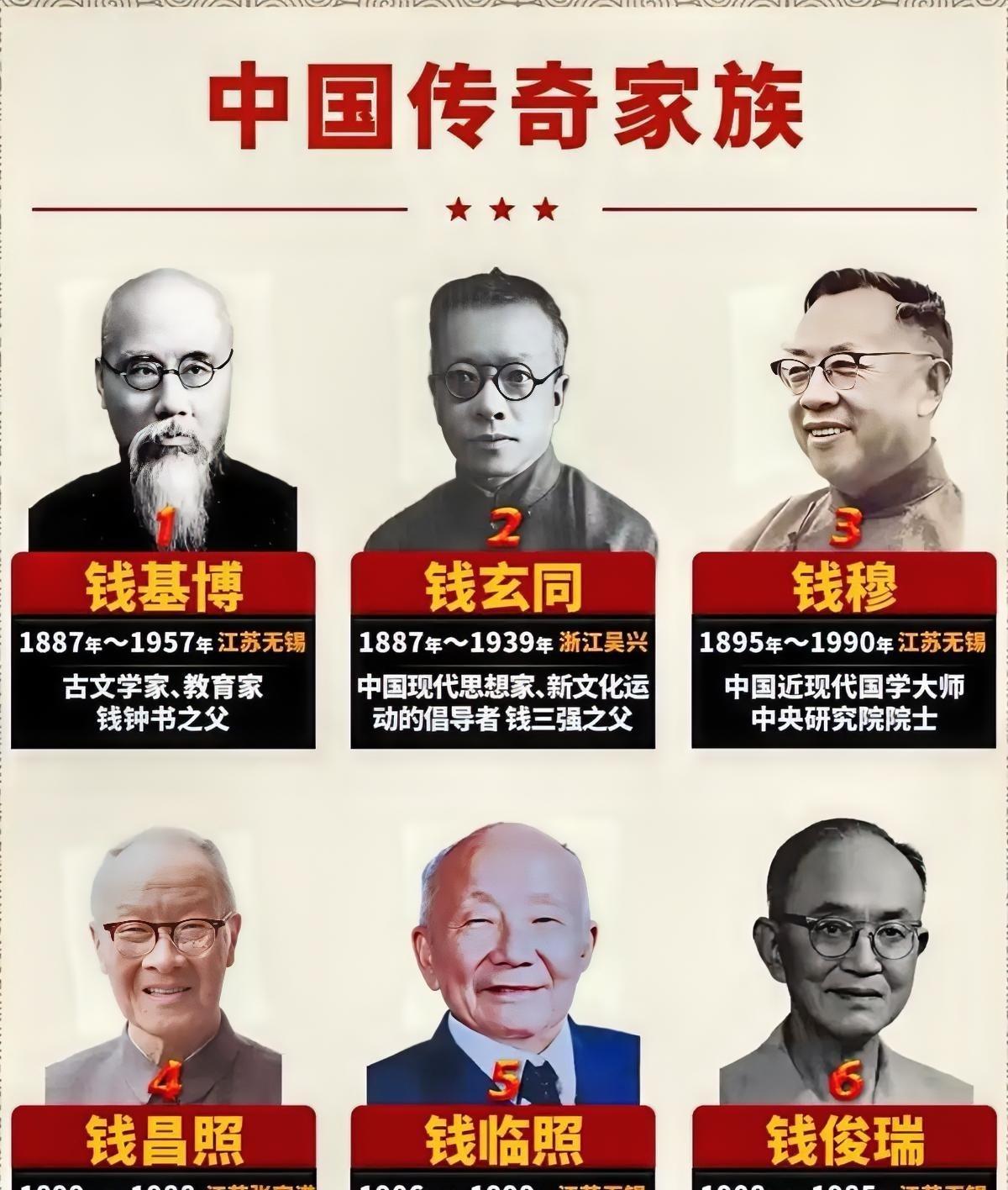

红旗-19可媲美“两弹一星”,专家:让美国核威慑基本失效红旗-19是基于红旗-9系列升级来的,研发起步得追溯到上世纪90年代末。那时候,中国刚从苏联那儿买来S-300系统,填补了防空空白,但自家技术总得跟上。1995年,863计划下就开始搞动能拦截器研究,红旗-19就这么慢慢成形了。2016年7月,中国国防部公布了一次陆基中段反导拦截试验,目标就是验证高空拦截能力。那次测试用的是红旗-19的前身,成功打掉模拟弹头,标志着系统从纸上谈兵走到实战验证。到了2024年,技术成熟,珠海航展上正式露面。一车挂六枚导弹,八轮底盘机动灵活,拦截高度能到大气层外,射程覆盖中远程弹道。它的核心是固体火箭发动机,冲量高,机动加速度达60g,专治那些高速变轨的来袭目标。拦截高超音速武器,得靠相控阵雷达和红外复合制导,锁定精度在米级。相比美国THAAD,红旗-19的末段拦截高度更高,速度能超3500米每秒。THAAD顶多对付中段再入阶段,红旗-19却能全程咬尾,从助推段到末敏打击。2025年3月,南华早报报道,它对高超音速和核威胁的防护,让中国成了少数掌握完整反导链的国家之一。1964年原子弹爆炸,1970年人造卫星上天,那套“两弹一星”工程,直接让中国摆脱核讹诈的阴影。现在红旗-19呢?它不光防弹,还反制高超音速滑翔体。专家分析,红旗-19的出现,等于给中国天空加了把锁。美国那边的核三位一体——陆基民兵、海基三叉戟、空基B-52——全得掂量掂量。民兵III服役快60年了,2023年11月范登堡基地测试就翻车,无核弹头升空后自毁。海军三叉戟D5,2024年1月英国借用测试,又是发射管卡壳,海里泡汤。质量问题加上老化,这些老将的突防率直线下滑。美国人砸钱搞高超音速,哨兵系统计划取代民兵,带滑翔核弹头,射程万公里。可研发卡壳了。2025年6月,美国政府问责办公室报告,哨兵成本超支40%,首飞拖到2032年。风洞测试不行,马赫5以上模型就散架。供应链断,芯片缺,犹他州测试场4月还炸了栋楼。空军司令部急得开会,地图上标中国东海部署点,讨论加诱饵弹还是电子战升级。可预算国会那边吵翻天,民主党共和党互怼,钱批不下来。红旗-19呢?机动部署快,车队一拉网,就能盖住大片空域。拦截弹垂直起飞,尾焰拉直,高空碰撞,火球一爆,来袭者灰飞烟灭。红旗-19的意义,不止技术牛,它还体现了中国那股自立自强的劲头。过去,美国到处撒萨德、宙斯盾,围着中国转,现在轮到咱们有底牌了。不是霸权,是实打实的防御,让弱势一方喘口气。红旗-19的全谱拦截,是关键。弹道全程,高超滑翔全覆盖。珠海后,王强文章见报,编辑圈红标题醒目。系统集成AI,雷达多源融合,指挥车多屏联动指点拖拽。2025年8月,红旗-19的回响还在发酵。让美国核威慑基本失效,不是狂言,是实力的自然结果。