最近呢和玉大叔一直在想一个问题,在信息爆炸的2025年,按理说我们获取知识、了解行情的渠道应该比过去任何时候都多、都便捷。可大叔观察在和田玉市场里,那些似是而非的传言、那些让人摸不着头脑的乱象,似乎一点都没减少,反而像野草一样,春风吹又生呢?在这个看似透明的网络时代,和田玉行业里还有哪些“信息差”?这几年见证了和田玉市场从群雄并起到资本操盘、再到现在细水长流的演变。今天大叔就带大家一起来盘一盘:都2025年了,和田玉行业还有哪些“信息差”仍然在影响着我们的判断?

一、禁采传言:真假之间的“营销剧本”

一、禁采传言:真假之间的“营销剧本”

“新疆和田地区全线禁采”、“买一块少一块”——类似说法年年都在市场上循环播放,就像新闻里“房价要降”一样,听得多了,也就成了背景音,你真正跑去一问,降的根本没几家。

和田玉真的不让采了吗?其实新疆某些区域确实实施过短期的限采或环保整顿政策,但从未全面、永久性禁止开采。即便限制供应,市场上的原料库存依然充足。

和田玉不是源头能垄断的行业,就像你听说谁把全国的煤炭,钢铁垄断了吗?但为啥这种说法总有人信呢?一个很重要的原因在于咱们大多数玉友,特别是身处内地的藏家,因为地理上的差距,对于新疆和田地区玉料开采、流通的实际情况,了解得并不那么透彻。

大家能获取的信息,大多是抖音、小红书、微信号上面的一些所谓“最新消息”,甚至是新疆商贩口口相传的只言片语。互联网看似开放,但也无法全面禁止谣言,这就给了一些别有用心的商家可乘之机,营造恐慌心理,大肆渲染紧张气氛,目的嘛,自然是赶紧把手里那些品质一般的、甚至是低劣的玉料,以一个不相符的价格推销出去,忽悠那些刚入门、专业知识还不扎实的小白。

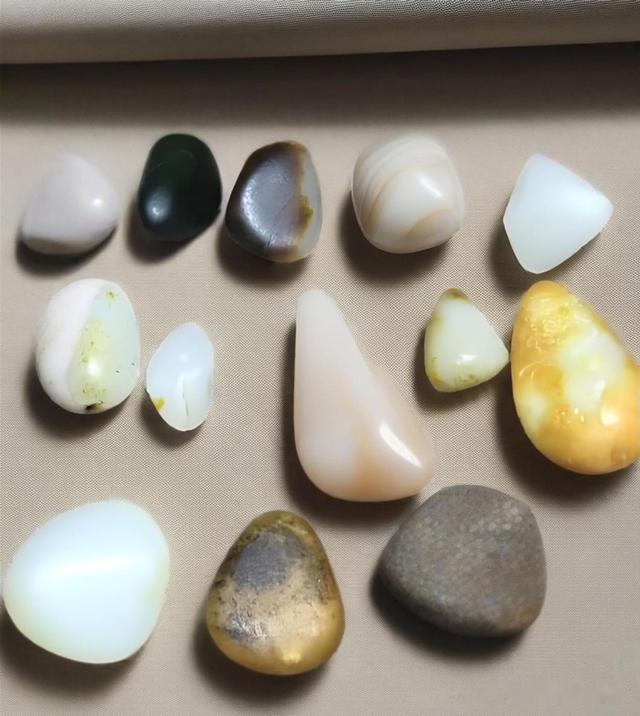

真相是:和田玉确实“好料难求”,尤其是籽料,但供应量减少不是因为禁采,而是因为挖不到好东西,成本太高料厂不愿意干了,但绝不是“无料可买”。真正稀缺的是高品质,而非籽料本身。

二、“买到就是赚到”:真假价值的认知陷阱这几年,和田玉价格整体走势一直在往上。市场上一些商家趁机喊出“买到就是赚到”的口号,仿佛任何一块玉,未来都能翻倍升值。真相真的这么简单吗?真正能“赚到”的永远是购买时高价的那些东西,而不是你买了玉石它未来的升值空间一定爆棚,最根本的还是取决于它自身的“基因”,也就是它的品质。以前的市场很讲究你有足够的“眼力”和“判断力”,如今这种漏已经完全不存在,买到不一定赚到,有可能被坑到。

过去十年间,和田玉市场经历了从“投资品”到“收藏品”的认知转型。2011年前后,市场热度高涨,几乎所有商家都在讲故事:“你今天买,明天就涨。”不少投资者蜂拥而至,随便入手几块料就等升值。确实在2012年的前十年,玉石行业就是一个贸易异常兴旺的黄金时期。那些抓住机会、擅长贸易的人,利用地域差异、不同消费阶段的信息不对称,赚得盆满钵满。那时候,市场的需求量大,特别是随着一些大城市进入第二消费阶段(经济快速发展,追求快速改善生活甚至炫耀属性)。

回顾这段高速发展的历史,和玉大叔发现一个关键点:在很长一段时间里,我们是在消耗过去的口碑,好料,甚至是挥霍。到了2013年之后,随着4G网络特别是移动互联网的普及,信息不对称的鸿沟被迅速填平。同时,作为非必需品的和田玉,其主要消费群体从一部分“对玉石感兴趣”的人变成了网络上有时间上网同时兜里刚好有些闲钱的人,请注意,这二者之间差异非常大,前者有主动鉴赏、学习的动力,而后者就非常容易“从众效应”,在网络上看别人说好,就跟风上车,自己甚至完全不了解玉石。

说到底我们只需要别轻信“稳赚不赔”的神话,理解和田玉的价值核心在于:玉质、工艺、艺术性、题材、流通性,缺一不可,人永远都不可能赚到认知以外的钱。

和田玉行业早该回归工艺,回归艺术了。不是市场不行了,而是过去十年里,沉溺在网络的增量用户中,整个玉雕行业在工艺技巧上的投入和创新严重不足,最后市场上的作品千篇一律,缺乏亮点,看不到真正能打动人心的艺术品。咱们想想这十年里,大多数和田玉店铺、网店里的陈设和作品,有本质的变化和区别吗?

上述种种现象,正是市场畸形的体现,也是信息不对等所造成的错误认知。而这种信息壁垒,在网络环境下非但没有被打破,反而像滚雪球一样积累成了更高的“城墙”。在城垛那里,有资本实力的奸商站在上面,轻而易举地“抢夺”那些好不容易“爬”上来的消费者,洗劫完随手就把他们推下深不见底的“消费坑”;而内城那些踏踏实实做玉、做好玉的商家,却会发现自己即使把“饭”做得再香,也吸引不来消费者进门,那可不嘛,城门都在人家的手里把持着了,哪来的人呢……