合肥逍遥津公园

段祺瑞(1865年3月6日-1936年11月2日),皖系军阀首领,原名启瑞,字芝泉,安徽省庐州府合肥县(今安徽省合肥市)人, 天津武备学堂毕业,曾留学德国柏林军校,后投袁世凯麾下在天津小站协助练兵,与王士珍、冯国璋一起被誉为“北洋三杰”,被称为“北洋之虎”,为北洋军阀集团的形成和发展立下了汗马功劳。历任北洋政府陆军总长、国务总理、临时执政,一度成为北洋政府的实际掌权者。曾自诩有“通电逼迫清帝退位、消极反对袁氏称帝、武力镇压张勋复辟”的“三造共和”之功。"九·一八"事变后,日本人胁迫段祺瑞参与组织傀儡政府,遭其拒绝,表现出较强的民族气节。1936年11月2日,因病于上海去世,终年72岁。南京国民政府行政院决议为其举行国葬,倍受哀荣。

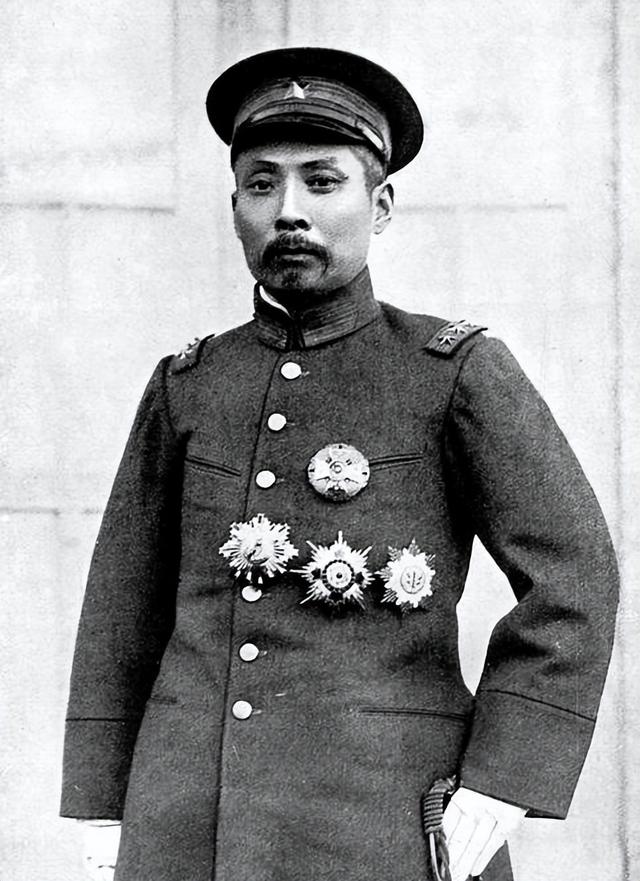

段祺瑞像

一、留学德国,扬名北洋

同治四年二月初九日(1865年3月6日),段祺瑞出生于合肥一个官宦世家。曾祖父段友杰为清廷荣禄大夫、振威将军。祖父段佩于咸丰初年创办团练,同太平军作战,后隶属李鸿章淮军。因其镇压捻军有功,擢升为总兵,得“励勇巴图鲁”称号,亦被授为荣禄大夫、振威将军。父段从文定居合肥大陶岗,买田百余亩,富甲一方。段祺瑞7岁时,祖父率军驻防江苏宿迁,他随祖父攻读诗书,并逐渐习惯并喜欢军营生活。1881年其祖父病故,16岁的段祺瑞只身徒步前往山东,投奔在威海驻军中任管带的族叔段从德,被安排在营中当司书。18岁那年,父亲去看望从军的段祺瑞,不幸在路上被人杀害。不久,母亲悲痛去世,留下段祺瑞和三个弟妹,生活一度很是窘迫。

段祺瑞手书

光绪十一年(1885)6月,洋务派代表李鸿章创办北洋武备学堂。9月,段祺瑞以优异成绩考入武备学堂第一期预备生,旋分入炮兵科。段祺瑞"攻业颇勤敏,以力学不倦见称于当时,治学既专,每届学校试验,辄冠其侪辈,与王士珍等齐名于世",受到李鸿章的器重。光绪十三年(1887)11月,段祺瑞以"最优等"成绩从天津武备学堂炮科毕业,被派往旅顺督建炮台。第二年冬,段祺瑞被李鸿章指定与其四位同学一同前往德国留学,以官费入柏林军校。为栽培这位“小老乡”,李鸿章居然破天荒先后两次亲自写信勉励。经过一年半系统的理论学习,他又奉派入克虏伯炮厂学习半年。克虏伯炮厂是当时世界上第一流的兵工厂,为全世界最重要的军火生产商之一。他耳濡目染,参与实践,获益匪浅。

德国柏林军校

1890年底,段祺瑞学成归国,任职北洋军械局。次年,调往威海任随营学堂教习。光绪二十二年(1896)初,经陆军大臣荫昌推荐,段祺瑞调往天津小站,辅佐袁世凯协助练兵。他编撰了许多本操练章典,并出任新建陆军左翼炮队第三营统带,旋兼行营武备学堂炮队兵官学堂监督、代理总教习。光绪二十四年(1898)9月9日,北洋新军随营武备学堂期满告成,清廷给段祺瑞等升叙加衔。12月新建陆军编为武卫右军,段祺瑞仍统领炮队,并赴日本观操。光绪二十五年(1899)12月,时任工部右侍郎、山东巡抚袁世凯率武卫右军到山东镇压义和团,成为袁世凯的重要帮手。11月7日,袁世凯继病逝的李鸿章任直隶总督,保奏段祺瑞"以知府仍留原省补用,并加三品衔","兼充武卫右军各学堂总办"。

北洋武备学堂旧址

光绪二十七年(1901),段祺瑞于济南城中遇到投军无门的徐树铮,两人一见如故,段祺瑞遂聘其为记室。从此,徐树铮成为段祺瑞的左膀右臂,被人称为“小扇子军师”,前后辅佐其20多年。光绪二十八年(1902)5月,段祺瑞参与镇压广宗县景廷宾起义后,任北洋军政司参谋处总办,全面主持编练新军。7月,升道员留直隶补用,并加二品衔。8月,因镇压直隶广宗、威县反洋教团众"劳绩",被袁世凯保奏,准赏戴花翎,加"奋勇巴图鲁"勇号。光绪二十九年(1903)12月4日,清廷成立练兵处,庆亲王奕劻为总理练兵大臣,袁世凯为会办大臣,铁良为襄办大臣,徐世昌为总提调,段祺瑞任练兵处军令司正使,加副都统衔。

徐树铮像

光绪三十年(1904年)6月,"武卫右军"改为"北洋陆军",段祺瑞先后任第三镇、第四镇、第六镇统制官。此时北洋陆军基本成军,为了检阅北洋新军的作战能力,也为了向朝廷邀功,袁世凯上奏清廷获准,北洋陆军于1905年9月24日至28日在河北中南部的河间地区举行第一次大规模军事演习,定名为“河间秋操”。段祺瑞任"北军"总统官。河间秋操的成功举行,慈禧太后很是高兴,下特旨对袁世凯、铁良及段祺瑞等人进行表彰。光绪三十二年(1906)2月,段祺瑞复任第三镇统制,驻保定,兼督理北洋武备各学堂。3月17日,补授福建汀州镇总兵,仍留北洋原任。5月8日,清廷在保定创办"陆军行营军官学堂",段祺瑞兼任学堂督办,许多北洋军官都是他的门生故吏,成为北洋新军中举足轻重的人物。

保定陆军军官学校

二、武昌起义,临阵逼宫

此时,全国多地都在编练新军,湖广总督张之洞创建的湖北新军是在湖南自强军的基础上编练而成,为清末仅次于北洋六镇的一支最强大新军。有了河间秋操的成例,袁世凯准备大“秀”一把“肌肉”,开始筹划下一次全国范围的军演。他把这次军演的地点选在彰德府,名为“彰德秋操”。彰德是河北南部与河南北部一带地区,现改名为安阳,为河南省属。10月,清廷在河南彰德举行南北两军第二次秋操,参加演习的有北洋陆军、湖北新军和河南新军。段祺瑞担任由北洋新军第五镇及第一混成协组成的"北军"总统官。湖北新军第八镇和河南新军第二十九混成协合编为南军,由张彪为总统官,黎元洪为第八镇统制官。彰德秋操综合运用了近代铁路等交通设施和电话、电报等通讯设施,使部队集结迅速,信息传达准确敏捷,取得了空前绝后的成功。

彰德秋操阅兵大臣——袁世凯像

彰德秋操后,袁世凯对北洋军的驾驭能力和北洋军在全国新军中的特殊地位,让清贵族再也不能坐视不管了,以铁良为首的清贵族立即开始打压袁世凯。1906年11月6日,清廷改革官制,将兵部与练兵处合并成立陆军部,一切军务归之管辖,任命铁良为尚书,调北洋总督袁世凯为军机大臣兼外务部尚书,以明升暗降的方式削去其军权。而在两次秋操中,段祺瑞的指挥能力得到了检阅和考验,赢得了清贵族的认可,被授为镶黄旗汉军副都统,为主负责督办陆军各学堂。光绪三十四年(1908)11月,光绪帝和慈禧太后相继去世,年幼的溥仪继位,改元“宣统”,其父载沣为摄政王。载沣忌惮袁世凯的勃勃野心,以袁患足疾为名,将其"开缺回籍养疴"。袁世凯离京前将北京私宅赠与段祺瑞。

北京仓南胡同——段祺瑞故居

宣统二年(1910)5月25日,清廷以段祺瑞督办北洋陆军学务有功,赏其头品顶戴。12月18日加侍郎衔,外放任江北提督,驻江苏清江浦。。1911年10月10日,武昌起义爆发,中国政局发生了急剧变化。关内十八省除甘肃、河南、直隶、山东四省仍效忠清廷外,其它省市先后独立。风雨飘摇的大清帝国面临崩溃的边缘,清廷急忙调兵遣将疯狂镇压。而北洋新军成为清室唯一可以抵抗革命的力量。但北洋六镇从将到兵,一直听命于袁世凯。即使袁世凯回河南闲居,段祺瑞、冯国璋等也常赴彰德与其密议,暗中联络,遥控指挥。迫于无奈,清廷不得不重新启用袁世凯为内阁总理大臣。大权在握的袁世凯审时度势,决定采用两面派手法,实现其日益膨胀的野心。他一面以武力压迫南方革命,另一方面暗中与革命党人谈判。

武汉辛亥革命纪念馆

为了达到其目的,袁世凯将江北提督段祺瑞调任为湖广总督、北洋第二军统领兼领第一军,替换冯国璋与湖北军政府对峙。段祺瑞早年出国留学,接受了西方民主思想的熏陶,深知中国的落后源于集权腐败的封建统治。他领会袁世凯的意图,在讨伐革命军时,并不大举进攻,而是打打停停,并接连电告清廷,声言:"共和思想已深入将士之心,将领颇有不可遏之势。压制则立即暴动,敷衍亦必全溃"。民国二年(1912)1月1日,以孙中山为首的资产阶级革命派在南京成立中华民国临时政府。1月26日,在袁世凯授意下,段祺瑞联名北洋集团46名高级将领,发出致内阁代奏电,直接要求清廷“请明降谕旨,宣示中外,立定共和政体”,电文中还提出“以现在内阁及国务大臣等暂时代表政府……再行召集国会,组织共和政府”。

段祺瑞戎装像

显然,这是撇开已成立的南京临时政府,而将政权由清廷直接旁移给袁世凯的办法。2月5日,段祺瑞将其司令部由湖北孝感回迁至河北保定,并联合第一军八名协统以上将领再次发出代奏电,称“共和国体,原以致君于尧舜,拯民于水火。乃因二三王公迭次阻挠,以至恩旨不颁,万民受困”,“瑞等不忍宇内有此败类也”,将“率全体将士入京,与王公剖陈利害”这一明对“二三王公”,实对朝廷的兵谏式招法果然灵验。2月12日,隆裕太后以“宣统皇帝”名义颁布退位诏,统治296年的清王朝终于正式覆亡。2月15日,南北议和已成,袁世凯被南京临时参议院推举为中华民国临时大总统,段祺瑞随之被委以陆军总长,成为袁世凯政权的军中主将。

段祺瑞给摄政王载沣的亲笔信

三、反对帝制,兵败下野

1912年3月8日,临时参议院(南京)通过《中华民国临时约法》,规定民国政体采用议会内阁制,大大制约了总统的权力。袁世凯镇压了因刺杀国民党理事长宋教仁而爆发的二次革命后,他不满于议会制,下令解散国民党占多数的国会,由其亲信组成"中央政治会议"代替国会行使立法权,制定新约法。1914年5月1日,袁世凯颁布了《中华民国约法》,规定国家实行总统制,大总统为国家元首,总揽统治权。1914年年底,袁世凯利用约法会议对《大总统选举法》进行了修改,总统一届任期10年,任届数没有限制,可指定三个新总统候选人。至此,袁世凯的独裁统治以法律形式确定了下来。1915年8月14日,在袁世凯的授意下,鼓吹复辟帝制的“筹安会”在北京正式成立,君主立宪之说甚嚣尘上。袁世凯称帝的野心昭然若揭。

袁世凯身着衮冕像

段祺瑞反对袁世凯称帝,曾五次劝阻,说此事关系国家安危及袁氏身家性命,是万万不能做的。结果三次被拒绝,两次吃了闭门羹。出于受袁世凯几十年的知遇之恩,他托病辞去陆军总长职务。虽未公开声讨,但绝不参与。1915年12月12日,袁世凯复辟帝制,改中华民国为“中华帝国”,史称“洪宪帝制”。袁世凯称帝后册封赐爵,段祺瑞未获任何封赏。袁世凯的倒行逆施,举国反对。蔡锷在云南打响了反对帝制的第一枪,各省纷纷宣布独立,北洋系内部反对帝制的呼声也此起彼伏。在内外交困、走投无路的情况下,袁世凯被迫取消帝制,“洪宪”皇袍穿了不过83天。在反对帝制的斗争中,作为袁氏的得力干将段祺瑞的不合作和暗中抵制,发挥了不可忽视的作用。

袁世凯手书

1916年袁世凯撤销帝制后,段祺瑞出任国务卿。袁世凯死后,段祺瑞推举黎元洪任大总统,恢复国会和《临时约法》,名义上的共和重新确立。段祺瑞出任国务总理,逐步接管了中央政府的全部军政大权。民国六年(1917)2月16日,因对德宣战问题,府院发生激烈冲突。段祺瑞力主加入协约国,对德宣战;黎元洪表示反对。两人争执不下,段祺瑞愤而去职。他唆使北洋督军宣扬独立,以武力胁迫黎元洪。6月14日,黎元洪宣召督军团团长、安徽督军张勋率其“辫子军”进京“调停”。张勋却以武力胁迫黎元洪解散国会,废除《临时约法》,并将黎元洪赶入使馆区。7月1日,他公然拥废帝溥仪复辟,自封议政大臣兼直隶总督、北洋大臣,并改民国六年为宣统九年。全国舆论大哗,“讨逆”呼声鹊起。

黎元洪像

“张勋复辟”给段祺瑞东山再起制造了一个绝好借口。他旋即在天津组织“讨逆军”,于马厂誓师“讨逆”,并与冯国璋联电数张勋八罪,发表讨伐檄文。在“讨逆军”的强大攻势下,张勋于12日被迫避入荷兰使馆。这场“复辟”闹剧不过上演了12天。7月14日,段祺瑞还京就任总理,重新执掌中央政权。黎元洪总统引咎辞职,副总统冯国璋出任代总统。北洋集团分化为以冯国璋为首的直系和以段祺瑞为首的皖系。皖系军阀段祺瑞控制北京政府后,拒绝恢复中华民国国会和临时约法 。1917年8月,北洋政府对德宣战。段祺瑞于12月就任参战督办,编练参战军。而在西南军阀的支持下,孙中山在广州发动护法运动,决定成立中华民国军政府,与北京政府形成了南北对峙的局面。

冯国璋像

段祺瑞为了达到独裁的目的,坚持主张“武力统一”。而冯国璋为了保住直系利益,拉拢西南军阀,以达到牵制段祺瑞的目的,则表示希望“和平统一”。冯国璋与段祺瑞发生第二次府院之争,直皖之间的矛盾逐渐公开化。同年10月10日,冯国璋总统的任期届满。由徐树铮幕后操纵的安福国会选举徐世昌为大总统。段祺瑞通过安福系在幕后继续操纵政权,并于1918年10月1日任命徐树铮为参战督办处参谋长,负责编练参战军。1918年11月11日,第一次世界大战结束。6月13日,北洋政府正式任命徐树铮为西北筹边使,将参战军改为边防军,并陆续开拔外蒙,威慑外蒙取消自治。1919年的巴黎和会,严重损害了中国的主权,五四运动爆发了。段祺瑞控制的北京亲日政府对五四运动的镇压,激起举国上下的愤怒和声讨。

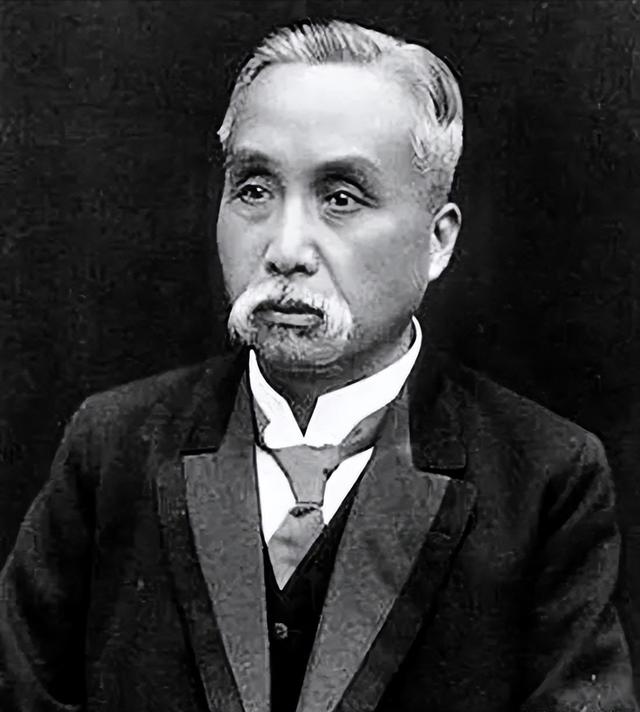

徐世昌像

直奉两系适时地利用举国上下反对北洋政府的情绪,掀起了一场倒皖运动,直皖战争一触即发。12月冯国璋病死,曹锟被推为北洋直系军阀首领。1920年7月9日,段祺瑞以边防军为主力,组建定国军,自任总司令,徐树铮任副司令兼总参谋长。7月14日,段祺瑞发布总攻击令,曹锟、吴佩孚率军迎战,直皖战争爆发。两军在廊坊到高碑店一线展开激烈战斗,7月17日,皖军大将曲同丰被吴佩孚生擒,张作霖也通电助直反皖,战局急转直下,徐树铮见大势已去,当晚从廊坊战场逃回北京。7月19日,段祺瑞引咎辞职,直皖战争结束。段祺瑞被迫下台,边防军被直系和奉系军阀改编。直奉两系军阀共同控制北京政府。段祺瑞避居天津日本租界寿街,开始吃素念佛,表面上修心养性,实际上静观政坛风云,以待复出时机。

曹锟像

四、临时执政,突发惨案

不久,直奉两系军阀因争夺中央和地方的权力,又发生了激烈的冲突。1922年4月,第一次直奉战争爆发,奉军战败退回东北。直系军阀独霸北方政权后,曹锟贿选总统,举国哗然,段祺瑞瞅准时机,立马派段芝贵到东北联络张作霖,徐树铮到南方交好孙中山,结成“三角同盟”,共同反直。1924年9月,第二次直奉战争爆发,直系将领冯玉祥临阵倒戈,挥师入京,发动政变,推翻并囚禁了贿选总统曹锟,直系战败。冯玉祥将其所部改称为国民军,通电拥戴段祺瑞为国民军大元帅,并电邀段祺瑞、孙中山入京共商国事。11月中旬,冯玉祥、张作霖、段祺瑞在天津举行会议,决定组织中华民国临时执政府,以段祺瑞为临时执政。11月24日,段祺瑞就职典礼在北京铁狮子胡同陆军部旧址执政府办公处举行。

北京铁狮子胡同陆军部旧址——民国临时执政府办公处

鉴于以往迭次“府院之争”,此次《中华民国临时政府制》乃将总统、总理合一,规定临时执政兼有二者之权力。段祺瑞表面上大权总揽,不受任何约束,实际上由于自身已没有什么军事实力,而奉军羽毛正丰,国民军又驻扎京畿,他不得不按张作霖、冯玉祥的眼色行事。今非昔比,段祺瑞这个“执政”有其名而无其实,他的政务活动多受掣肘。而此时的张作霖与冯玉祥两大巨头,为争夺北京政府的控制权和北方地盘,矛盾日益激化,北方局势日益险恶。冯玉祥打败了奉系李景林,张作霖处死了叛将郭松龄,冯、张双方势必有一场恶斗。在徐树铮的运作下,张作霖与吴佩孚弃嫌修好,双方约定共同对付有“赤化“之嫌的冯玉祥。冯玉祥顿感芒刺在背,再加上七年前徐树铮杀死他妻舅陆建章的仇恨,遂对徐树铮萌生了杀心。

冯玉祥像

1925年12月30日凌晨2时,冯玉祥派兵在廊坊截住徐树铮所乘列车,将其挟入兵营枪杀。段祺瑞痛不欲生,惊呼:“断我股肱!断我股肱”!但因自己寄人篱下而无能为力。1926年3月12日,当冯玉祥的国民军与奉系军阀作战期间,日本军舰掩护奉军军舰驶进天津大沽口,炮击国民军,守军死伤十余名。国民军坚决还击,将日舰驱逐出大沽口。日本竟联合英美等八国于16日向段祺瑞政府发出最后通牒,提出撤除大沽口国防设施的无理要求。3月18日,北京各界群众五千余人,在天安门集会抗议,要求拒绝八国通牒。会后举行声势浩大的游行示威。当队伍到铁狮子胡同执政府和国务院门前请愿时,执政府卫队在不加任何警告的情况下,向请愿队伍实弹平射,顿时血肉横飞,造成47人死亡,100余人受伤。共产党人李大钊、陈乔年均在斗争中负伤。

冯玉祥手书

这就是震惊中外的“三·一八”惨案,全国舆论沸腾,段祺瑞及北洋执政府遭到国人唾弃。4月9日,国民军以段祺瑞暗通奉系为名包围国务院,段祺瑞逃入东交民巷法国使馆,执政府倒台。在吴佩孚、张作霖联合阎锡山、张宗昌等组成了"讨赤联军"的猛烈进攻下,国民军被迫放弃天津、北京,向绥远、包头一带撤退。北洋政府从此进入了由奉系张作霖控制的时代。段祺瑞下野后,退居天津日租界宫岛街(现鞍山道)38号当寓公,潜心佛学,自号"正道居士"。"九一八"事变后,日本扶持溥仪成立了伪满洲国,特务头子土肥原贤二多次到天津密访段祺瑞,请其出山,遭其拒绝。1933年1月19日,国民政府专使钱永铭持蒋介石的亲笔信函到天津请其南下。段祺瑞顺水推舟,先抵南京拜会蒋介石,后居住在上海霞飞路军事参议院院长陈调元公馆。

天津鞍山道38号——段祺瑞故居

1936年11月1日,段祺瑞胃病发作,2日在上海宏恩医院病逝。在他的亲笔遗嘱中,这位72岁的老政治家为民国开出了“八勿”药方:勿因我见而轻启政争;勿尚空谈而不顾实践;勿兴不急之务而浪用民财;勿信过激之说而自摇邦本;讲外交者勿忘巩固国防;司教育者勿忘保存国粹;治家者勿弃固有之礼教;求学者勿鹜时尚之纷华。段祺瑞去世后,国民政府发布国葬令:“前临时执政段祺瑞,持躬廉介,谋国公忠。辛亥倡率各军赞助共和,功在民国。及袁氏僭号,洁身引退,力维正义,节概凛然。嗣值复辟变作,誓师马厂,迅遏逆氛,卒能重奠邦基,巩固政体,殊功硕望,薄海同钦。兹闻在沪溘逝,老成凋谢,惋悼实深,应即予以国葬,并发给治丧费一万元。生平事迹,存备宣付史馆。用示国家笃念耆勋之至意。此令!”

段祺瑞墓