《承清馆印谱》作为明代文人篆刻史上的里程碑式文献,由太仓名士张灏于万历四十五年(1617 年)辑成,是中国首部汇辑诸家印作的集大成之作。这部印谱不仅保存了文彭、何震、苏宣等二十二位晚明印坛名家的四百八十方作品,更以开创性的体例与艺术价值,成为研究明代篆刻艺术的核心文献。

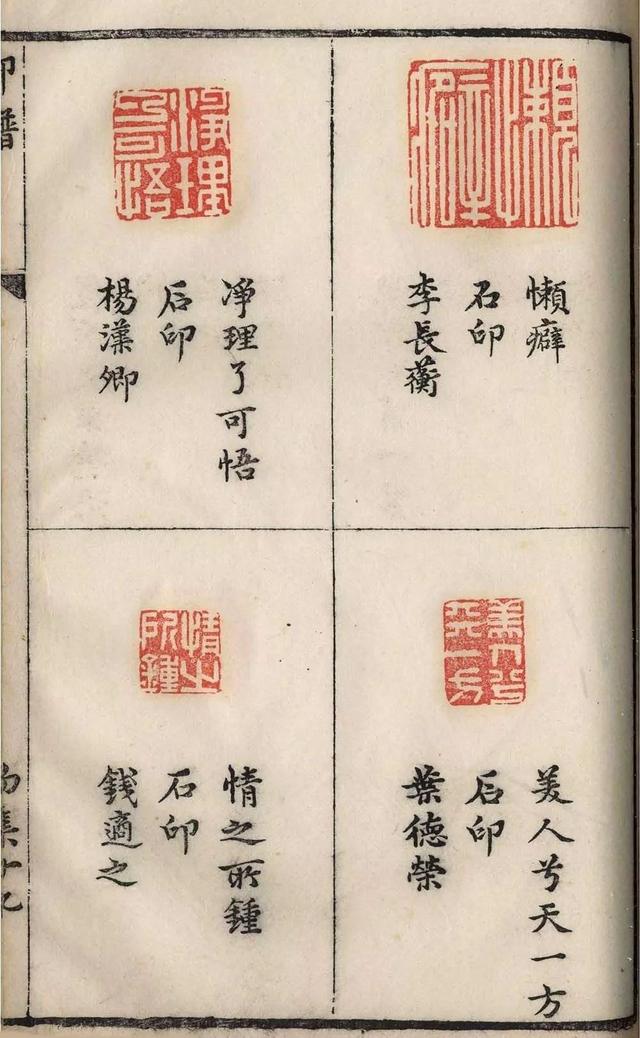

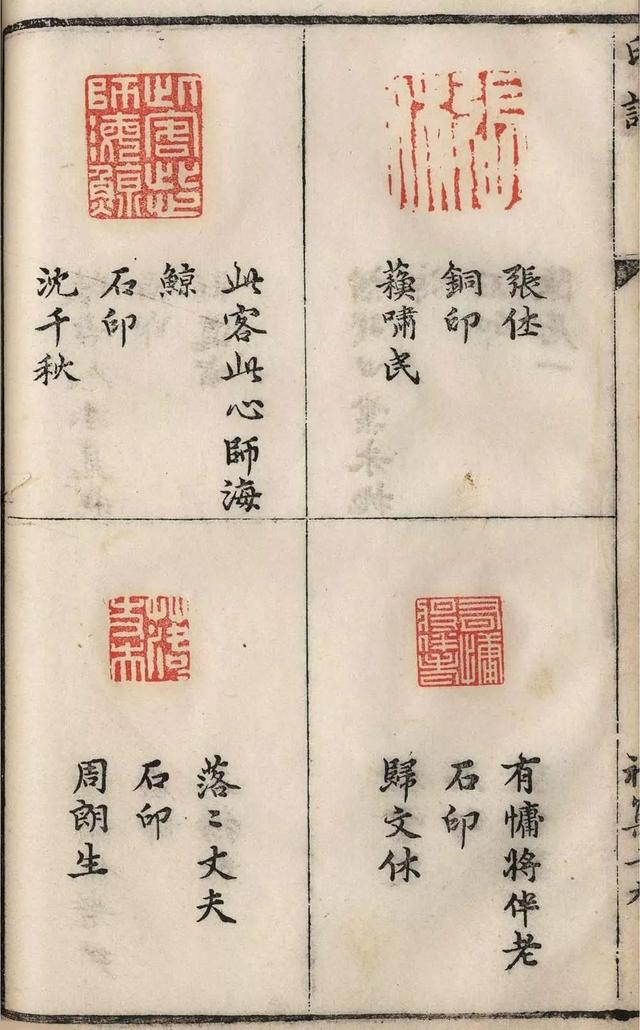

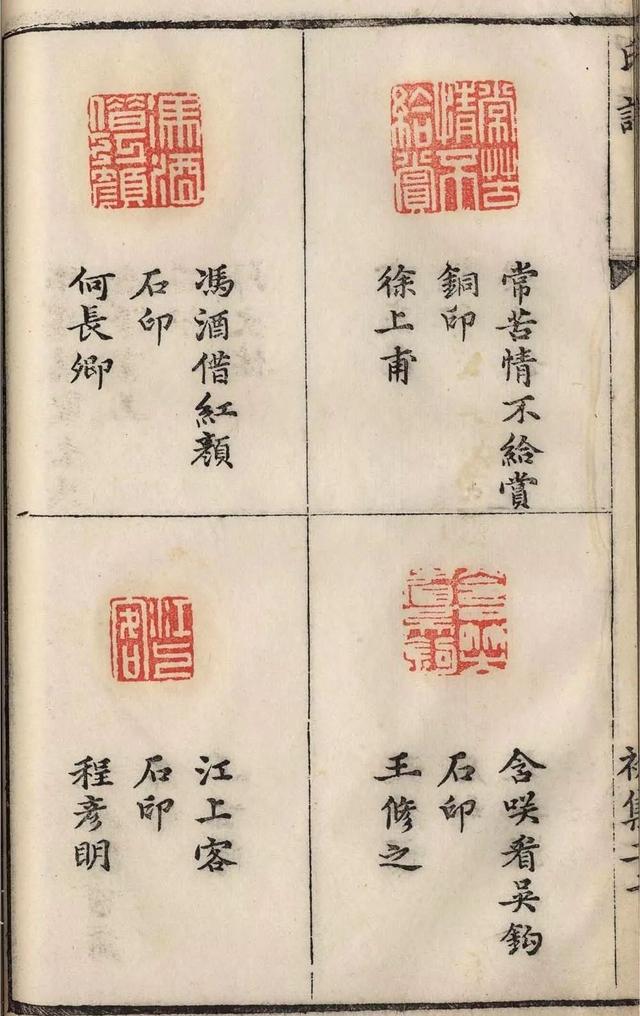

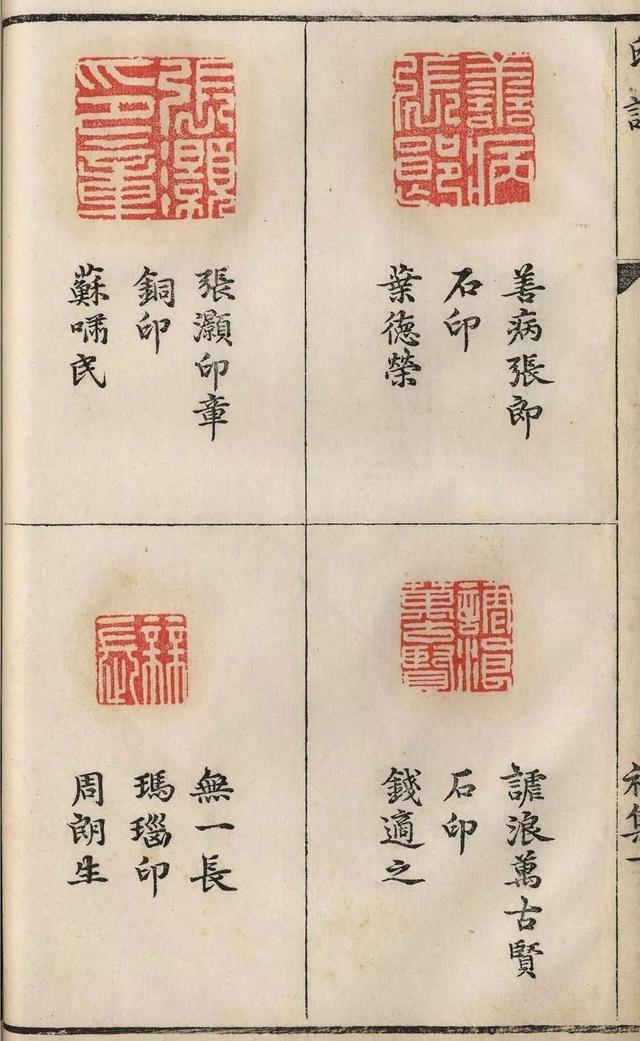

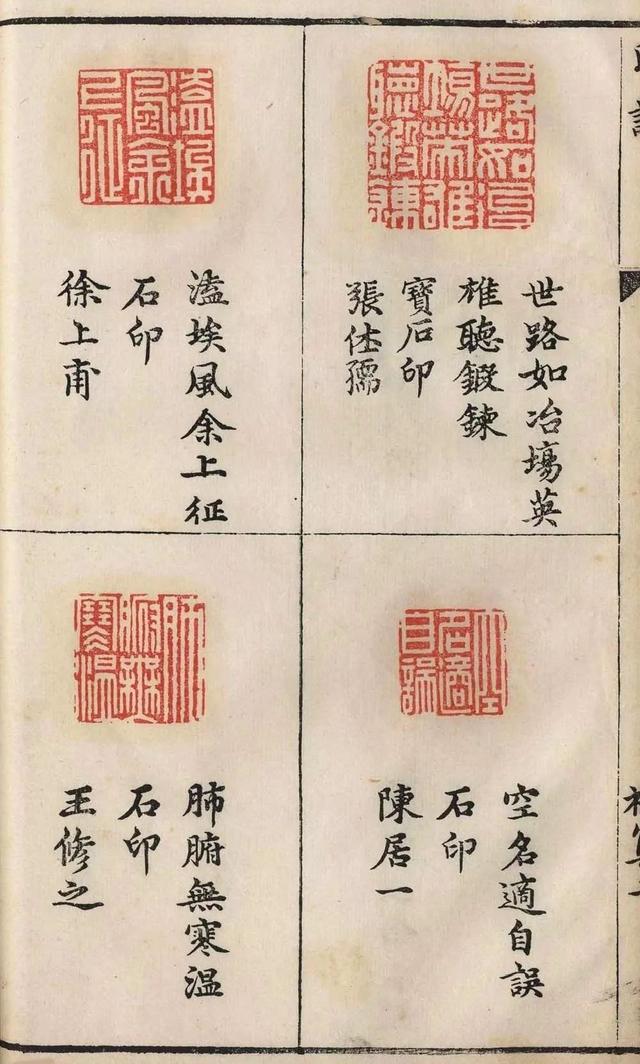

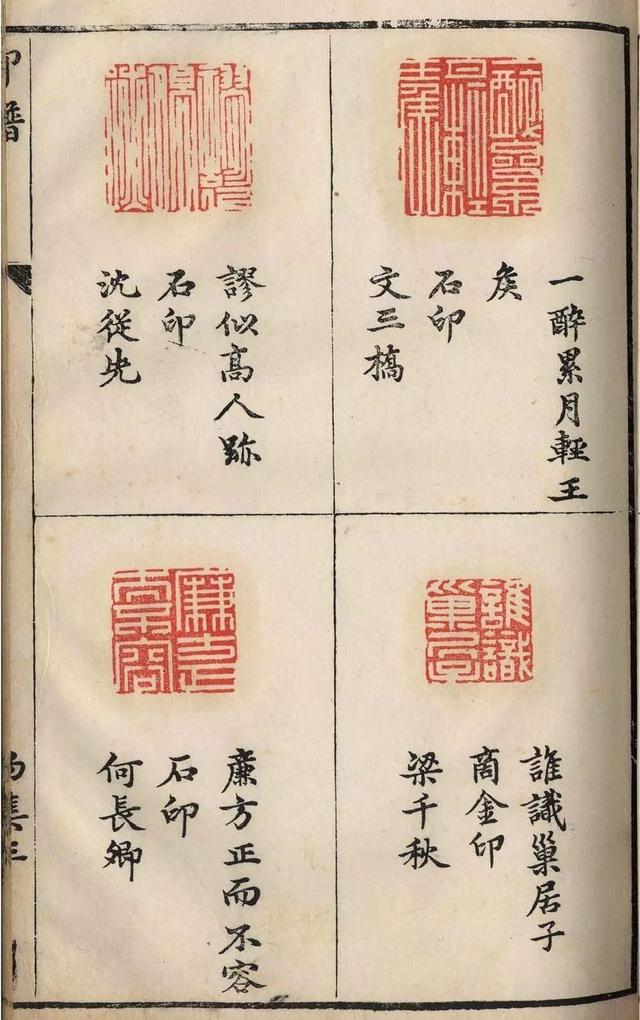

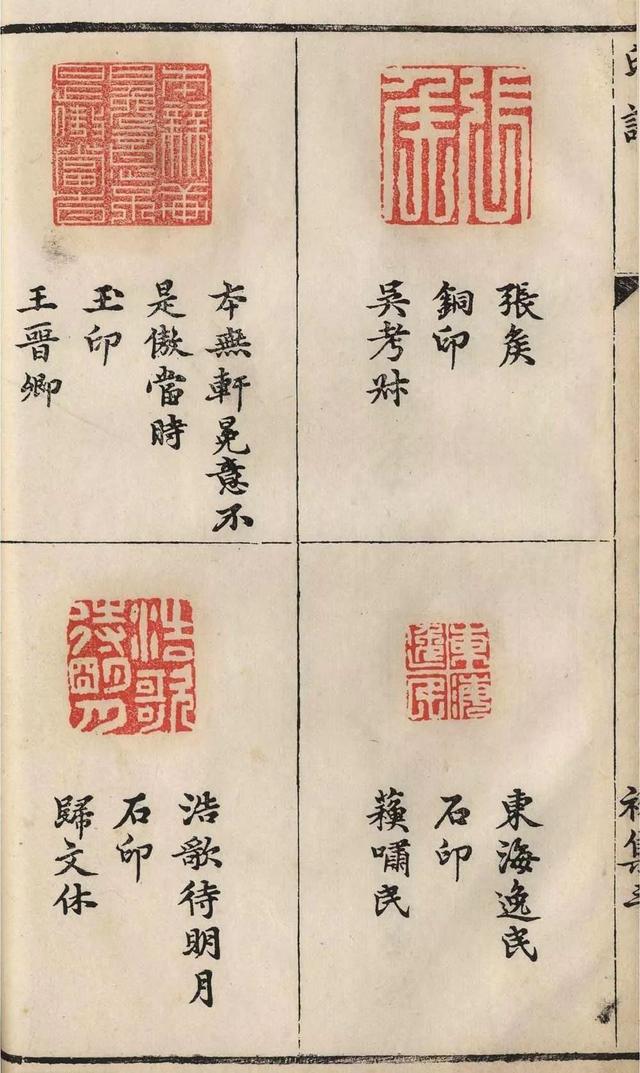

《承清馆印谱》首次系统性地将明代文人篆刻作品汇集成册,每页四印,注明释文、印材与作者,开创了后世印谱的编纂范式。其收录范围涵盖金、银、铜、琥珀、玛瑙等多种材质,尤其注重石章的呈现,反映了明代中后期青田石、寿山石等软质印材的普及趋势。例如程远所刻 “承清馆” 印,以苍古浑朴的刀法展现文人印章的绝尘之气,而何震的 “竹窗茶话” 则以单刀边款凸显金石趣味,成为后世研究明代篆刻技法的重要范本。

张灏在编纂过程中,因部分文人 “羞于以印人名” 或存在伪托之作,不得不删去作者姓名重新钤印,形成署名本与删署本的版本差异。这一细节折射出晚明文人对篆刻艺术既热爱又矛盾的心态,也为后世版本学研究提供了珍贵案例。

《承清馆印谱》集中展现了晚明篆刻的多元风貌:文彭的 “自顾为人浅” 以汉印为宗,线条挺健而章法疏朗,边款行书遒丽流畅,体现了吴门印派的文人气质。其 “七十二峰深处” 牙章虽非自刻,却以圆朱文风格成为后世摹刻典范。何震的 “竹窗茶话” 以切刀技法刻出硬朗线条,边款单刀直入,与文彭的秀润形成鲜明对比,开创了徽派篆刻的先河。苏宣的 “一片冰心在玉壶” 采用切玉法,笔势圆转空灵,突破汉印藩篱,展现出 “始于摹拟,终于变化” 的艺术追求。此外,李流芳、归昌世等印人以词句闲章抒发隐逸情怀,如 “青山堪自老”“长留山人” 等,将文学意境融入方寸之间,标志着篆刻从实用向艺术的彻底转型。

作为 “三堂印谱” 之首,《承清馆印谱》直接影响了周亮工《赖古堂印谱》、汪启淑《飞鸿堂印谱》的编纂理念,成为清代篆刻流派繁衍的重要源头。其收录的文彭、何震等作品,为研究明代篆刻技法提供了实证依据,如韩天衡通过比对不同版本,揭示了印谱的母本传承关系。

在艺术史上,《承清馆印谱》首次将篆刻提升到与书画并列的地位。董其昌、陈继儒等名士为其作序题跋,称其 “振芳华于艺苑”,推动了文人篆刻的雅集风尚。现代学者如韩天衡更将其视为 “明代印学的活化石”,通过研究其中的刀法、篆法,重新评估了文彭、何震等人的历史贡献。

《承清馆印谱》存世稀少,目前已知国家图书馆藏有明万历钤印刻本,日本藏有署名母本,而张鲁庵旧藏本曾流失海外,2016 年在嘉德拍卖中以百万高价成交。这些版本差异不仅反映了晚明印坛的复杂性,也凸显了其文献价值。例如日本藏本的楷书释文精刻,为校正其他版本提供了依据。