【一、】

1859年,英法军队在大沽口登陆,企图强迫清政府修改条约。面对压力,清廷决定采取强硬措施,集结大量火炮对入侵者进行猛烈反击。英法军队始料未及,数百士兵当场阵亡,多艘战舰遭到重创或沉没。

尽管清军奋力抵抗,但未能阻止侵略者的进攻,反而激怒了对方。1860年8月,英法联军集结了超过两万兵力,向天津大沽口发动大规模袭击。这次,清军未能创造奇迹,大沽口迅速失守。面对强敌,守将僧格林沁选择撤退,带领1.7万守军放弃了大沽口和天津的防御。

尽管大沽口之战以失败告终,僧格林沁并未因此气馁。他认为,英法联军的主要优势在于先进的舰船和火炮,未必擅长陆地作战。此时,京城周边已聚集了约3.4万人的援军,其中蒙古骑兵占据了相当大的比例,这些部队战斗力极强。

华北平原广阔平坦,非常适合蒙古骑兵发挥优势。尽管英法联军有两万兵力,但其中多数是水兵和后勤人员,真正能投入作战的陆军只有六千左右。相比之下,清军兵力至少是英法联军的五倍。如果清军能善用骑兵,完全有能力击败英法联军。

咸丰帝对京师保卫战充满信心,随即下令给僧格林沁:

敌军作战时,骑兵先上,步兵紧随其后。交战时,骑兵会向两侧展开,步兵则分成三排推进。第一排蹲下,第二排稍微弯腰,第三排保持直立。第一排先开火,接着是第二排,最后是第三排。如果我们正面迎击,一旦马匹受伤,骑兵就会乱作一团。所以,我们应该从侧面攻击,这样能造成更大杀伤。

这里讲的是英法军队在战场上的战术部署。具体来说,他们打仗时有个固定套路:把骑兵部队安排在战场两侧,作为机动力量。主力步兵则采用三层阵型,士兵们按照由低到高的姿势站成三排。所有人举起步枪,瞄准敌人射击。这种战术后来被形象地称为“排队枪毙”战法。

咸丰和他的智囊团主张,与其直接硬碰硬,不如采用灵活战术,利用己方兵力充足的优势,通过不断迂回和袭扰来削弱敌军的斗志。在实施这一策略之前,主力部队必须保持克制,避免轻举妄动。

清朝统治者确实不乏精明之士,他们制定的这项政策充分发挥了自身优势,规避了短处,堪称完美。这个决策体现了清廷高层的政治智慧,通过合理调配资源,将长处最大化,同时巧妙地避开了可能带来不利影响的方面。从实施效果来看,这种策略运用得当,达到了预期目标,充分展现了决策者的远见卓识。在当时的政治环境下,这一做法无疑是最优选择,既维护了朝廷利益,又巩固了统治基础。

遗憾的是,僧格林沁过于自信,没有按照既定策略行事。他认为自己的部队无论在数量还是灵活性上都远超对手,根本不需要搞那些复杂的战术。他只想速战速决,试图通过一次猛攻彻底击溃敌人。

僧格林沁的战术安排是先集中力量打击左侧的法国部队,随后从后方包围敌军,一举歼灭所有敌人。

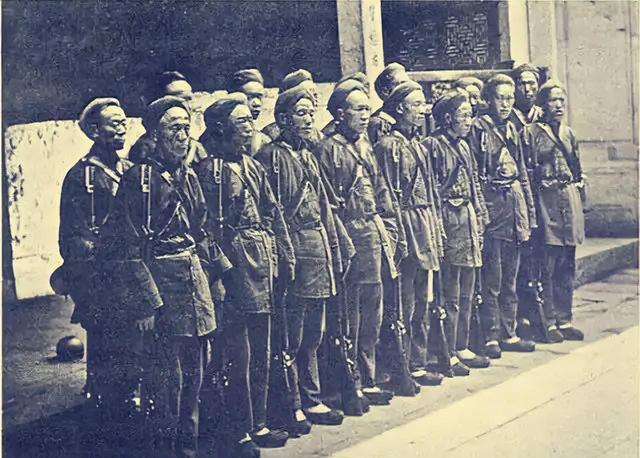

9月21日,英法部队分成三股力量,朝八里桥方向推进。僧格林沁部署了一个范围达5公里的庞大阵型,在对面做好了迎战准备。紧接着,他挥动指挥旗,命令蒙古精锐骑兵向法军雅曼部所在的阵地发起猛烈冲击。

成千上万的蒙古骑兵,手握弯刀、拉满弓弦、端着火绳枪,毫不畏惧地冲向敌阵。他们冲锋时带起的尘土遮蔽了天空,战场上的喊杀声和马蹄声交织在一起,震得人心惊胆战。

法军刚看到这架势,心里确实有点发怵。那时候机枪还没问世,光靠燧发枪和散弹炮根本没法把对面骑兵彻底打趴下。要是真拼起刺刀来,死伤肯定少不了。

蒙古骑兵逼近法军阵地约50米时,法军紧绷的神经反而放松了。这些骑兵并未直接冲入法军阵型展开近身战,而是选择在阵前迂回,进行远程射击。但在火器主导的战场上,骑兵使用远程武器效果并不理想。在马背上射击精度难以保证,这个距离造成的杀伤力极为有限,远不及法军整齐排列的步枪齐射。清军的这种战术恰恰符合法军的预期,对其防御体系构不成实质威胁。

法军的炮火猛烈至极,密集的子弹和炮弹像暴雨般倾泻在蒙古骑兵队伍中,清军士兵和战马纷纷倒下,伤亡惨重。尽管如此,清军并未退缩,他们毫不畏惧,一次次发起冲锋。然而,在如此密集的火力压制下,再多的勇气也无法改变战局。

僧格林沁发现他的“左勾拳”战术没有取得预期效果,便指挥骑兵采取迂回策略,试图突袭格兰特爵士率领的英军。然而,法军尚且难以应对,更何况战斗力更为强悍的英国红衫军。英军从容不迫地摆出了专门克制骑兵的空心阵,这种阵型无懈可击,能够从各个方向进行射击。蒙古骑兵在密集的火力下损失惨重,伤亡无数。

当蒙古骑兵与英国军队激战正酣之际,法国军队趁机对八里桥发起了进攻。在密集的炮火轰击下,八里桥的指挥官胜保不幸被炮弹碎片击中,从马上摔下。目睹主帅受伤,他麾下的四千名绿营士兵迅速溃散,四散逃命。

就在这个关键时刻,英军展开了反攻。英国女王龙骑兵团和锡克骑兵团率先出击。这些骑兵骑着高大的战马,手持锋利的马刀,展现了近代骑兵的强大实力。相比之下,蒙古骑兵仍然沿用成吉思汗时期的“曼古歹战术”,即边撤退边向后射箭。然而,这种战术显然已经跟不上时代的步伐,无法应对现代战争的挑战。

英国骑兵迅速集结成紧密队形,犹如一堵无法突破的“移动墙”,短短几步便赶上清军。印度锡克骑兵仅需挥动长矛,便能轻易击倒蒙古骑兵。僧格林沁此时才意识到,清军在各个方面都处于劣势,不仅在枪炮战中无法匹敌,甚至在近身肉搏中也远不及西方军队。

面对敌军的全面围攻,僧格林沁迅速丧失了战斗意志。他抛弃了自己的军队,独自乘骡车狼狈逃窜。至此,八里桥战役的胜负已见分晓。

在这场战役中,清军损失惨重,阵亡人数超过3000,加上伤员,总伤亡数字更为惊人。相比之下,英法联军的损失微乎其微,只有5人阵亡,总伤亡也仅有51人。此外,英法联军还缴获了大量清军的火炮、弓箭和上千支火绳枪。对于这些缴获的武器,英法联军认为它们毫无用处,于是决定全部烧毁。

八里桥战役结束后,清军主力几乎全军覆没,北京城防线彻底崩溃。咸丰皇帝匆忙逃往热河避难,没过多久,北京城就被敌军占领。这是清朝开国以来,都城首次失守。

咸丰皇帝不愿认输,他发布诏书,动员各地军队进京支援。这道命令迅速传到了南方,交到了湘军统帅曾国藩的手里。

【二、】

在英法联军攻入北京之际,中国南方也陷入了激烈的战事。曾国藩率领的12万湘军正与规模庞大的太平天国军队展开殊死搏斗。这场战斗异常惨烈,双方投入了大量兵力,战况十分胶着。与此同时,北方的英法联军也在加紧攻势,使得整个中国陷入了南北双线作战的紧张局势。曾国藩作为清军的重要将领,肩负着平定南方叛乱的重任,而太平天国军队则试图扩大自己的势力范围。这种南北同时爆发大规模战争的局面,反映了当时中国内忧外患的复杂形势。

江南大营和江北大营的覆灭,标志着清朝在江南地区的正规军事力量——八旗军和绿营军已彻底丧失作战能力。在这样的背景下,清廷在南方主要依靠地方性武装力量,即湘军和淮军来维持军事存在。与当时已经衰败的清朝正规军相比,湘军展现出更为强大的战斗力,成为清廷在南方的主要军事支柱。

当咸丰皇帝的紧急诏令送达湘军驻地祁门时,一向以忠孝自居的曾国藩陷入了两难境地。尽管他曾多次强调臣子应当尽忠报国,但面对这份突如其来的调令,他却迟迟未能做出北上救援的决定。

原因在于,当时湘军与太平军正处于关键的战略对决阶段。湘军已包围了安庆,这座城市是天京的最后一道防线。一旦拿下安庆,天京就会陷入孤立无援的境地,直接面临清军的威胁。攻下安庆后,湘军就能顺势夺取天京,实现最终的战略目标。

安庆被围困数月后,城内粮食已彻底耗尽,士兵和百姓只能靠树皮草根充饥,城池眼看就要失守。就在这紧要关头,咸丰皇帝的求救信送到了。

咸丰皇帝在信里直接点名,让曾国藩派湘军里最能打的鲍超带三千精锐,顺着京杭大运河快速北上,日夜不停,尽快赶到京城。

1860年10月某个晚上,曾国藩在祁门接到了一封紧急信件。咸丰皇帝要求他迅速组织3000名精锐士兵,由鲍超担任主将,火速赶往北京。

接到“克日赴京”的命令,曾国藩心情复杂。尽管清军总体上占据优势,但太平军在多个战场展开了强势反攻。刘秀成精明过人,他清楚安庆失守的严重后果,太平军绝不会轻易放弃抵抗。

为了打破安庆的包围,李秀成发起了第二次西征,迅速攻占了江苏、浙江和安徽的多座城市,其军队距离曾国藩驻扎的祁门仅几十里。李秀成的迅猛攻势让曾国藩想起了之前被石达开逼至投湖的绝望时刻。为此,曾国藩在自己的营帐中悬挂了一把剑,准备在太平军攻入时自尽,以避免被俘的屈辱。

保护皇帝是臣子必须履行的职责。但如果调遣主力部队前往京城救援,可能会让之前取得的战果前功尽弃。为此,曾国藩向湘军将领们征求意见。胡林翼、左宗棠和曾国荃等人迅速回复:尽管太平军攻势迅猛,但"救驾"是当务之急,不能推脱。

在决定派遣军队前往京城后,曾国藩的内心再次产生了动摇。尽管已经做好了出兵的准备,但到了真正执行的那一刻,他却陷入了犹豫之中。

曾国藩得好好想想,这3000人派出去能不能起作用。英法联军可不是太平军那种对手,他们更难缠。湘军打仗,讲究的是稳扎稳打,慢慢磨。

简单来说,就是采取防守策略,避免与太平军在开阔地带正面交锋。清军选择在战略要地挖掘壕沟、修建防御工事,以此来切断太平军的物资补给和兵员补充,逐步削弱其战斗力。这种战术之所以有效,主要是因为太平军装备落后,缺乏重型武器,无法突破清军坚固的防御体系。清军利用地形和工事优势,将太平军的进攻能力限制在最低水平,最终达到消耗其有生力量的目的。

湘军对抗英法联军时情况完全不同。他们长途跋涉赶来支援,早已精疲力尽,被迫与敌人进行最不愿参与的野战。英法联军的火炮火力强劲,湘军临时搭建的防御设施根本不堪一击。尽管湘军配备了火器,但主要还是依赖老式的火绳枪和冷兵器,与英法联军的先进枪炮相比,完全处于劣势。

此外,战事失利只是一部分原因,真正让曾国藩感到不满的,是咸丰在求援信中提到的一个细节。信中特意强调了“胜保带领”这四个字,这直接触动了曾国藩的情绪。胜保作为当时的重要将领,其名字被单独提出,无疑让曾国藩感受到了压力与不信任,进一步加深了他对朝廷决策的抵触心理。

胜保出身满洲镶白旗,能力平平,打仗总吃败仗,太平军给他起了个外号叫“败保”。这人还特别小心眼,尤其看不惯汉人曾国藩,动不动就上奏弹劾,还老跟湘军抢功劳。胡林翼对此非常不满,曾经公开痛骂胜保。

这类人“在胜利时不愿分享成果,在失败时也不肯伸出援手,行为轻率无章法,贪婪且缺乏亲和力”。他们“内心充满嫉妒和猜忌,野心勃勃想要掌控所有人,但实际上连一个人都管理不好”。

曾国藩深知,胜保屡次战败却依然稳坐其位,关键在于他的满族身份。咸丰皇帝特意将胜保安插在江南的汉人军队中,目的就是监视和牵制,防止汉人将领拥兵自重,威胁朝廷统治。胜保的存在,实质上就是咸丰用来平衡汉人军权的一颗棋子。

把鲍超手下的3000精锐交给胜保,谁能保证他不会动歪心思?送出去的东西,哪还有拿回来的可能?胜保肯定要把这些人马据为己有。正因为这样,胡林翼才气得直咬牙。

如果鲍超决定北上,我们宁可让他听从其他人的指挥,也不愿意让他归顺胜保。

尽管曾国藩自诩为忠贞不二的臣子,但实际上他已成为半独立的军事领袖。军队是他倾注心血打造的核心力量,自然不愿拱手相让。鲍超勇猛善战,他指挥的“霆营”堪称湘军中的精锐部队。若失去这支尖兵,湘军如何能够有效对抗太平军?

俗话说,“动别人的钱包比动他们的心还难”。曾国藩就是这样,他把自己的小算盘看得比国家大事还重。虽然他知道不能直接违抗咸丰皇帝的命令,但他很会玩花样,让皇帝碰软钉子。作为一个官场老手,曾国藩深谙如何在权谋中周旋,既能保全自己,又不至于得罪上头。

【三、】

曾国藩在南方任职期间,频繁与外国人接触。他清楚地看到,这些外国势力与历史上的匈奴、鲜卑、突厥、契丹、蒙古等完全不同,他们并不打算推翻清朝政权。特别是英国和法国,与沙俄不同,他们对中国的领土野心不大。曾国藩认为,英法两国的目的主要是经济利益,他们不会长期驻留北京,清朝的统治也不会因此受到威胁。

基于这一背景,曾国藩便能毫无顾忌地与咸丰周旋。起初,他刻意展现出一种“正义凛然”的忠诚姿态:

我虽然身居要职,享有盛名,但如果不去解决国家面临的危机,将来必定会后悔,也担心死后被人嘲笑。至于最终是成功还是失败,我已经顾不上去考虑了。

不过,曾国藩随即改变了话题:

鲍超虽然被誉为勇猛的将领,但实际上缺乏深远的战略眼光,士兵们未必愿意追随他,而周边地区的物资支援也相当困难。

曾国藩认为,鲍超虽然作战勇猛,但缺乏智谋,士兵可能不会完全服从他的指挥,再加上军需物资供应也存在困难。因此,曾国藩提出,最好从自己或胡林翼中选一人率军北上,这样安排更为稳妥。

曾国藩确实非同一般。那时候,既没有电报,也没有电话,所有的信息传递都得靠快马。从祁门到热河,就算有驿站和快马,来回一趟也得十多天。等到消息传到,事情早就凉了。

咸丰在9月29日发出的命令,花了半个月才送到曾国藩那儿。曾国藩收到后,又等了十天才回信,提出不让鲍超带兵,改由胡林翼北上。咸丰接到奏报,就算同意了,还得再等十几天才能把批复传到曾国藩手里。曾国藩自己也至少得准备两个多月才能出发。等他们赶到北京,差不多半年都过去了,哪还来得及解决什么危机呢?

咸丰读到曾国藩的来信,内心复杂难言。他清楚曾国藩在找借口推脱,但又无法指责,因为当初是曾国藩主动请缨前来救驾的。

正如曾国藩所预见的,英法联军的真实意图在于攫取经济利益。这些入侵者在京城大肆劫掠,并纵火焚毁了圆明园。面对这种局势,清政府别无选择,只能与英法联军签署了又一份不平等条约。在获得所期望的利益后,英法联军依约撤军。鉴于这一结果,湘军北上的计划也随之取消。

很快,清廷下达命令,指示鲍超的部队无需进京。紧接着,仅隔三日,朝廷再次发布命令,明确表示曾国藩和胡林翼也不必前来京城。

曾国藩集中力量对付太平军,经过几个月的围攻,1861年7月,安庆被攻陷。面对城内的军民,曾国藩采取了极端手段,没有留下任何活口。城内剩余的一万多名军民全被杀害,湘军随后洗劫了所有财物、金银和妇女。曾经兴旺的安庆城,最终化为一片残垣断壁。

1861年7月,安庆城被攻陷。曾国藩面对国内冲突毫不留情,却回避与外国势力对抗。他下令屠杀了城内超过一万名军民,导致整座城市变成了一片荒芜的废墟。

英法两国与清政府达成协议后,迅速撕下了中立的伪装,转而全力支持清廷对抗太平天国。在英法提供的先进武器协助下,李鸿章的淮军得以组建。此外,英法更是直接派遣军队参与战斗。凭借压倒性的火力优势,清军相继攻占了常州、杭州和苏州等地。

1864年,湘军采用地道爆破的方式,成功摧毁了天京的城墙,迅速攻入城内,天京因此失守。紧接着,湘军在城内进行了大规模的抢掠和杀戮。没过多久,江面上便出现了众多装满财宝和女子的船只,朝着湖南方向驶去。

曾国藩虽被誉为军事家,但在对抗西方列强的战斗中表现平平,远不及左宗棠的成就。尽管他帮助清朝延续了几十年的统治,却无法扭转中国逐渐沦为半殖民地半封建社会的命运。在中法战争和中日甲午战争中,他创立的湘军及其衍生的淮军在与外国军队的交锋中屡战屡败。曾国藩擅长内部斗争,但在对外战争中却显得力不从心。他并非圣人,只是一个精于自保的人,更因对民众的残酷镇压而被称为屠夫。