秋裤套棉衣,度过降温期。

随着天气慢慢变冷,相信很多人都穿上了棉衣,盖上了棉被。

每当这时候,大家也不免好奇起古人的避寒方式。

那时候不光暖气没有,连棉花纺织的技术都十分的落后。

要知道在宋朝以前还没有棉被,他们是怎么熬过寒冷的冬夜呢?

01

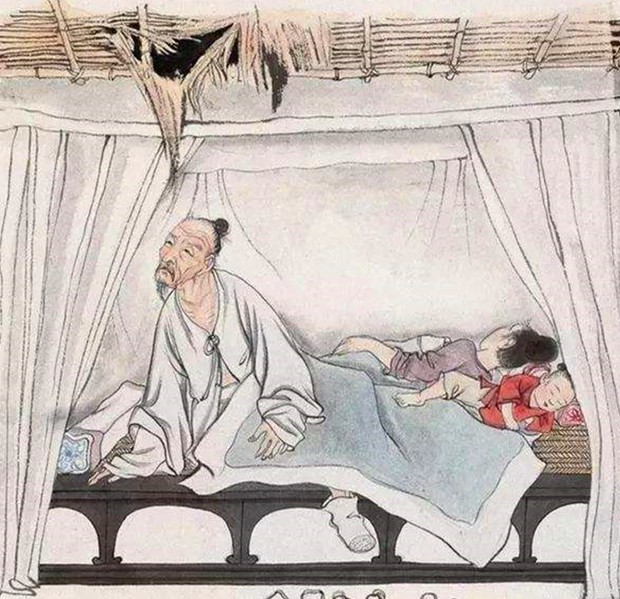

“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。”

像杜甫就在诗中感叹过,自己寒夜时只盖布衾的悲惨凄凉。

而在古时,冬天往往也是很多人的噩梦,没能熬过冬天的人也不计其数。

直到南宋末年那时,棉花的引进和推广才出现在了人们的眼前。

在此之前,寒冬对于普通老百姓来说是一场艰难的挑战,没有足够的御寒措施,生活质量难以保障。

大家或许也都知道,棉花最终能被人们所用,造福到百姓的身上,那就离不开一位女性。

“身系家国降凡间,为济众生爱植棉。”

当时黄道婆作为一名民间纺织能手,黄道婆看到了棉花的潜力。

有着从黎族人那边学习到的知识,她便将这番技艺并毫无保留地传授给当地百姓。

在初期这种棉纺织的产物,对于贫苦大众而言还是一件奢侈品。

多数人依然承受着冬日的严寒,盼望着有朝一日也能拥有一床柔软暖和的棉被。

直到在她的推动下,棉纺织业不断发展,越来越多的平民也逐渐换上了棉布衣裳,盖上了棉絮被褥。

而虽然这时的棉被得到了普及,但之前的古人却没享受到啊。

他们为了躲避严寒,难道就就没有想出一些法子来吗?

02

面对这样的问题,之前的人们自然是想到了,用来取暖的方式也是花样百出。

早在遥远的商周时代,当时的御寒方式还十分原始。

每当大雪纷飞时,只能躲进简陋的洞穴中,依靠着地热来抵御寒冷。

洞穴虽然能提供一定的庇护,但空间狭小光线昏暗,实在称不上是一个舒适的居所。

可在那个时代,能有一个躲避风雪的洞穴已经是莫大的幸运了。

到了东汉和三国时期,面对严寒他们也有了一定的进步。

皮毛开始在北方地区流行起来,人们用兽皮做成衣服和被褥,抵御严寒。

但是这种做法并非人人都能享受,皮毛制品价格昂贵,只有贵族和富户才买得起,普通百姓压根享受不起。

像诸葛亮那句“臣本布衣”就说明了现状,而平民也被称为了“布衣百姓”。

那么古人是怎么熬过严寒的呢?自然是生火来获取暖意了,火盆也开始在人们的生活中普及开。

人们在盆中燃烧木炭,借助炭火让屋子变得暖和。

它的出现无疑给百姓生活带来了一丝温暖,但效果十分有限。

反而木炭的燃烧会产生大量浓烟,如果室内通风不好,那没被冻死也被浓烟给熏得够呛。

只有手握权力和金钱的少数人才能稍稍抵御寒冷,而广大平民百姓仍然饱受冬日的煎熬。

因此很多人就疑惑了,不是还有炕吗?直到现在这种取暖方式还有很多家庭在用啊。

而这个方式其实还是在唐代出现的,那时它的出现改变了以往的取暖。

起初炕还只是一个简单的平台,下面留出空间用来烧火取暖。

后来人们不断改进炕的结构,在其中建造砖石烟道,将热量引向炕的各个部分。

与此同时贵族阶层也拥有更加精致考究的取暖工具,它们也经常在古装剧中露脸。

那就是铜炉、瓷炉等器具,它们不仅外形美观,而且功能优良。

不管是制作工艺的精湛,还是材质的考究,都让它们不仅能提供稳定的热量,还能起到装饰居室的作用。

这种在取暖技术上的进步,无疑给当时人们的生活带来了巨大改变。

尽管这些发明还不能与现代取暖设备相提并论,但在当时它们已经是了不起的创新。

但当时的他们即便用上了炕,但日子过的仍旧很是艰难。

在宋代以前,虽然炕已经出现,但对于大多数平民来说却还是用不起。

他们的床铺往往只是一张简陋的木板或竹席,上面铺着粗糙的麻布或桑皮做成的被褥。

为了让被褥更加温暖一些,有的在被子里塞进稻草、鹅毛或鸭绒,希望借助这些天然材料蓬松的特性来提高保温性能。

稻草倒是容易获得,可它质地粗硬睡起来扎人难受不说,时间一长还容易碎成渣失去弹性。

至于鹅鸭毛虽然温暖柔软,可普通人家一年也未必能搜集到几斤,根本不够填满一床被子。

由于当时的被褥材料大多是植物纤维,一旦受了潮,不仅不舒服还会散发出难闻的霉味。

并且这些材质晒干后,又会缺乏弹性而显得格外扁瘪,需要费很大力气来重新填充。

如此一来二去,一床被子常常还没盖到冬天结束就已经变得破破烂烂。

03

在古代贵族与平民的冬日生活犹如冰火两重天,权贵们住所用红木、石材构筑起,厚实的朱漆涂层将寒气阻挡在外。

一些富户甚至在墙体内填充花椒面,借助这种独特的药材来提升保温效果。

它不仅能提高室内温度,还能散发出一股别样的气味。

据中医理论,常常吸入它的芳香,也能够让身体加速循环,提高人们的代谢能力,从而让身体更加温暖。

而在汉代,皇后的寝宫被称为“椒房”,就是因为宫墙内外都涂满了花椒。

这种用花椒来防寒的做法,充分体现了古代王公贵族在冬季取暖方面的讲究和奢华。

而在的冬日生活中,取暖器具与饮食滋补可谓是相得益彰。

精致考究的铜炉、瓷炉不仅为室内提供了稳定的热源,更为冬夜增添了几分雅致。

西域进贡的无烟炭,加上各种珍馐美味被呈上餐桌,它们不仅口感上乘,更有助于身体御寒。

鲜嫩多汁的羊肉、鹿肉,被厨师们将其与当归、人参等药材一起炖煮。

制作而成了像花胶鸡、炖羊肉、参鸡汤这些美食,供人在享用同时还能御寒。

此外他们还喜欢在冬日里饮用一些热粥、羹汤,用小米、粟米熬制成粥品,加入一些山药、莲子等食材。

能看出古时的人们在取暖这一方面,也是下足了功夫。

而往往社会地位上的差距,让人们的取暖条件也大不相同。

如今我们的取暖方式有了质的飞跃,但大家也要注意保暖哦。

信息来源:上游新闻《文史丨没暖气没空调的古人如何过冬?他们的取暖“神器”可能比你家的更高级》

齐鲁壹点《史地新知录⑩|历史深处的那些棉花旧事》

北方新报《寒冬之季话椒房》