周末去公园遛弯,总能撞见这样的场景:几位阿姨举着明黄色丝巾迎风转圈,身上的大花裙被风吹得鼓起来,发顶的小卷毛跟着晃成一团——镜头里的她们笑得灿烂,可评论区总有人嘀咕:“这大妈味也太浓了。”

“中国式大妈”的穿搭标签,何时成了“土气”“油腻”的代名词?

那些被贴在身上的“标配”,藏着多少时代的无奈?

那些被贴在身上的“标配”,藏着多少时代的无奈?要聊“大妈穿搭”,得先摸摸时代的脉络。

咱们妈辈儿、奶奶辈儿的女性,年轻时物资匮乏,穿衣首要考虑的是“耐脏”“耐磨”“能多穿几年”。

那时候的花布裙、蓝布衫,是她们能触碰到的最“时髦”的衣裳。

等日子好过了,她们想弥补年轻时的遗憾,却被市场上“中老年专属”的审美带偏了——亮红丝巾、大朵印花裙、密集小卷发,成了商家眼里“中老年女性就爱这个”的“标准答案”。

再看审美认知的局限。

很多阿姨没系统学过穿搭,刷短视频看到“阿姨拍照必备丝巾”就跟风买,刷到“卷发显发量”就冲进理发店。

她们不是不想美,只是没找到对的方向。

就像邻居张阿姨,去年跟团去云南旅游,花200块买了条印满牡丹的丝巾,回来跟我炫耀:“导游说这颜色上镜!”可她不知道,轻薄的纱质、过于饱和的色调,反而衬得脸色发暗。

还有藏在“艳俗”背后的小心思。

前阵子和社区舞蹈队的王姨聊天,她坦言:“穿得花哨点,跳广场舞时队友能看见我,拍视频给闺女看,她也能一眼找到我。”原来那些被吐槽“用力过猛”的穿搭,藏着她们对关注、对年轻感的渴望——只是用错了方式。

被标签困住的,从来不是“大妈”,而是偏见

被标签困住的,从来不是“大妈”,而是偏见但问题在于,当“丝巾+花裙+小卷发”成了“大妈”的代名词,我们是不是也陷入了以偏概全的偏见?

去年秋天在小区拍银杏,遇到一位穿墨绿羊绒大衣的阿姨。

她脖子上挂着串珍珠项链,头发是微卷的锁骨发,蹲在树下捡银杏果时,路过的年轻人忍不住偷拍。

“我退休前是中学美术老师,”她笑着说,“穿衣和画画一样,得讲配色和比例。”这让我想起参考资料里提到的外国大妈——她们的优雅不是天生的,是几十年对审美的坚持;中国大妈里,也有太多像这位美术老师一样,用得体穿搭诠释“岁月沉淀的美”的例子。

更扎心的是,当我们吐槽“大妈穿搭”时,是否忽略了她们的真实需求?

跳广场舞要方便活动,带孙子要耐脏耐磨,去菜市场要能装东西——那些被嘲笑“土气”的买菜包、宽松裤,恰恰是她们生活的刚需。

审美提升不该是“一刀切”否定过去,而是在实用和美观间找平衡。

突围不难,优雅是“找到自己”的过程好在越来越多阿姨开始“觉醒”。

社区最近办了穿搭讲座,主讲的时尚博主没教“扔掉所有花裙子”,而是教她们:“花裙子选小碎花、低饱和度,配件素色针织衫,立马显气质。”张阿姨听了课,把那条牡丹丝巾收进箱底,换了条浅灰格纹的,搭米色风衣去买菜,邻居都夸“像电视剧里的退休教授”。

具体怎么做?

其实不用多复杂:

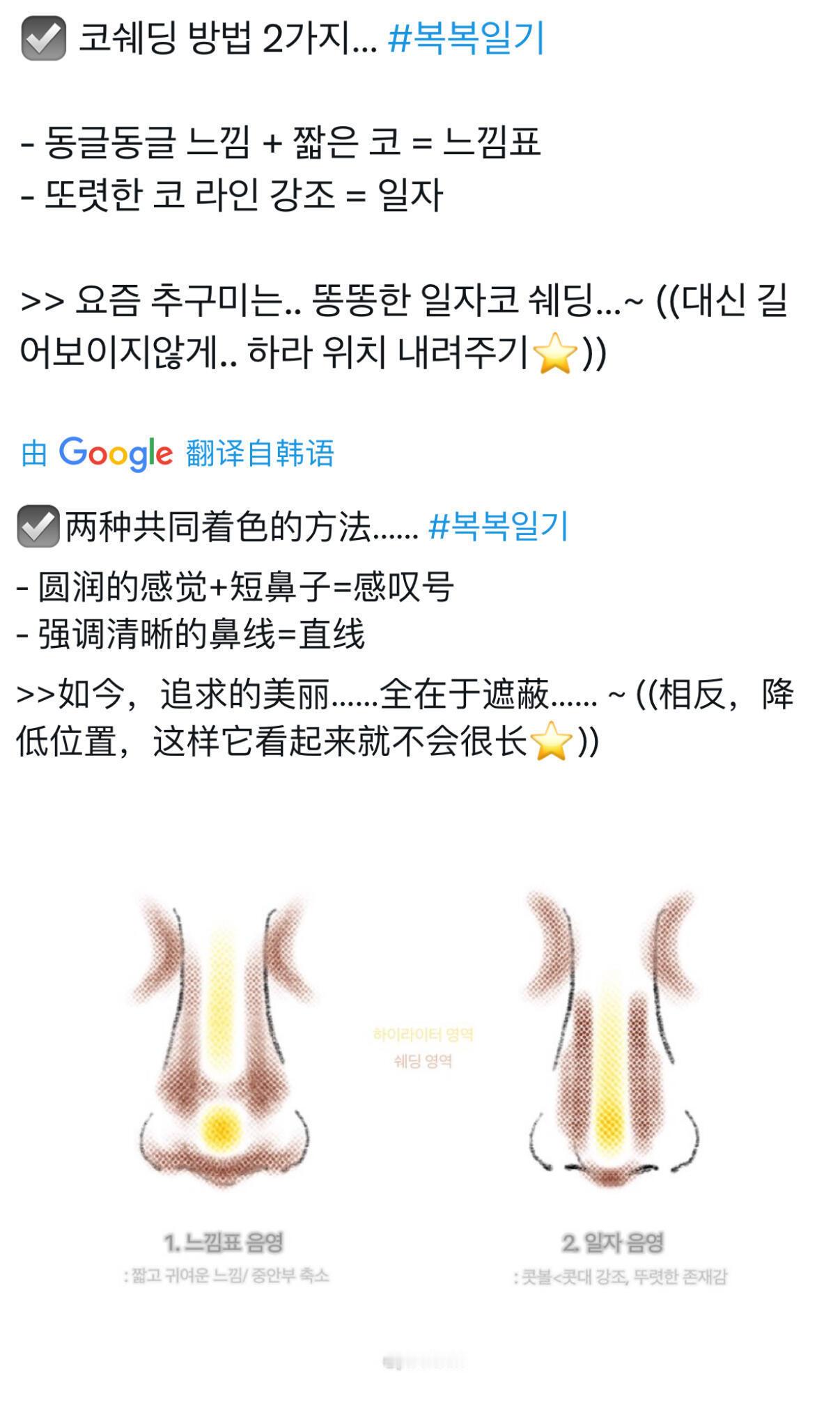

配饰换思路:丝巾不是不能戴,但选真丝、莫兰迪色系,系个简单的蝴蝶结搭在领口;买菜包换成皮质托特包,容量够大还显质感;胸针别在大衣翻领上,比“挂”丝巾更有精致感。

裙子讲门道:花裙子选小碎花、低饱和,或者直接穿基础色的直筒裙、A字裙。

裙长过膝,既遮腿型又显优雅;高腰设计+垂感面料,走路带风的样子,比紧绷的“显身材”更有味道。

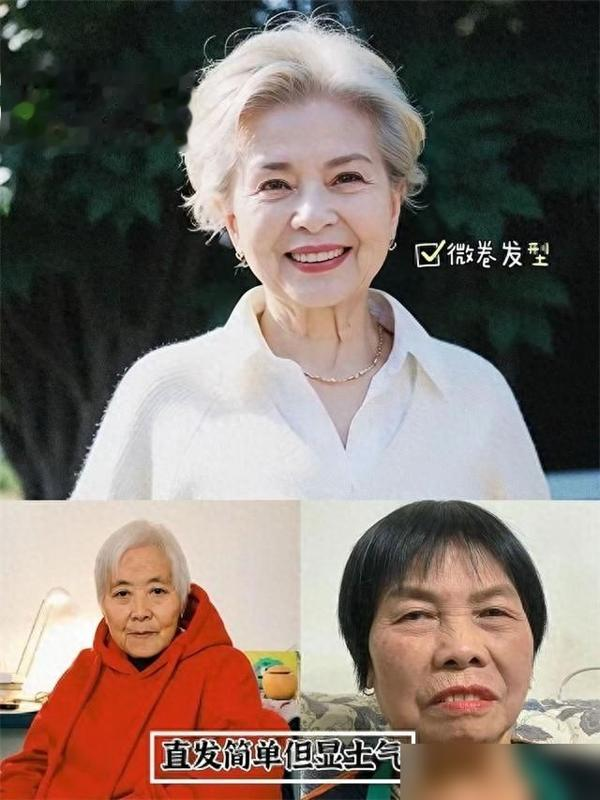

发型要松弛:小卷发太显老?

试试大波浪,发尾微翘带点层次;短发别贴头皮,烫点自然的弧度,既好打理又显轻盈。

我妈去年把小卷发给拉直了,结果头发贴在头皮上显脸大,后来听理发师建议烫了“羊毛卷”,蓬松又减龄,现在出门总被夸“像年轻了十岁”。

年龄从来不是美的终点,偏见才是说到底,“中国式大妈”的穿搭突围,从来不是“否定过去”,而是“找到自己”。

那些被嘲笑“土气”的阿姨,不过是在摸索美的路上走了点弯路;那些被标签化的“大妈”,背后是无数个曾为家庭、为生活付出的普通女性。

下次再看到举着丝巾拍照的阿姨,不妨多一分理解:她们不是“油腻”,是在用自己的方式热爱生活;遇到穿得得体优雅的阿姨,也别只说“不像大妈”——“像大妈”从来不该是贬义词,“优雅的大妈”才是对岁月最好的致敬。

每个女人都有美的权利,无关年龄。

当我们不再用“大妈”标签定义她们,当更多阿姨找到适合自己的穿搭方式,所谓的“中国式大妈穿搭”,终将变成“中国式优雅”的另一种注脚。