人民日报曾发布过一项调查结果:

大学生毕业后半年内离职率高达33%。

辞职原因五花八门:“工资偏低”、“没有前途”、“无效加班”。

这一代年轻人因“频繁跳槽”和“不能坚持苦干”而被广大民众所标记。

当然,评论区中也存在不同声音:

“别怪年轻人不能吃苦,是某些苦并非必要的。”

“年轻人能吃苦还是能聪明、理智、透彻起来了。”

老一辈对于苦的理解,更多的是对身体上一种低维度的痛苦。但时代已变,单纯的苦干已经无法产生多大的效果。

思考“吃苦”的确切含义,正是这一代年轻人教会我们的重要课题。

为什么你承受这样多的痛苦,却依然无法过上理想的生活?

网友木里子一直坚信“吃苦是补偿的”说法。

毕业后,她毅然去了一线城市打拼,但高昂的消费让她难以负担。

为了省钱,她租了离公司较远的住所,每天通勤近两小时。

每天早晨6点多就要出门,来不及吃早饭,随便填饱肚子。

为了多挣点加班费,她几乎从不休假,每天忙碌到深夜。

房子没有空调,夏天和冬天特别难熬,她还习惯点便宜的外卖,生活过得很拮据。

两年过去了,她的工资没有增长,却得上了慢性胃炎,经常感到心力交瘁。

她想不通,明明自己很努力,也很能承受痛苦,为什么一直如此辛苦。

她不得不辞职回到了老家。

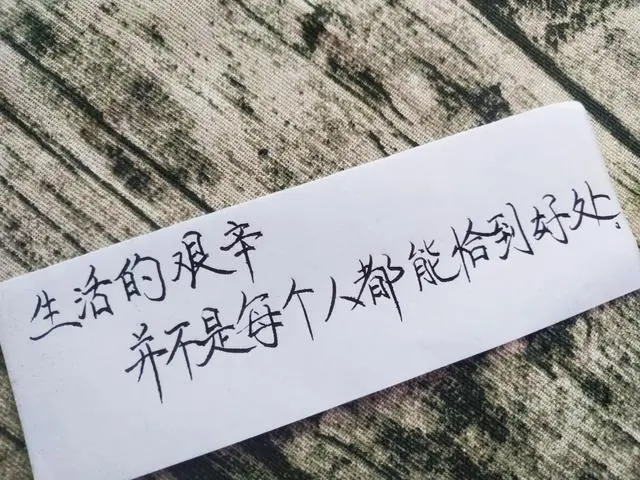

其实,我们最害怕的不是痛苦,而是明明可以不必承受痛苦,却硬要自寻烦恼。

让自己过得不开心不舒适,对生活毫无帮助。

如果不改变观念,蒙着眼睛走路,累到精疲力竭也看不到前进方向,那只会走向相反的方向。

生活中,有很多人信奉吃苦观念,仿佛这是一种崇高品质,但结果往往令人悲伤:

舍不得抛掉剩菜,把自己吃出胃病,进了急诊室;

夏天不开空调,热到头昏脑胀,最后中暑虚脱;

提重物走了几公里,导致肩周炎,好几天无法恢复体力...

王小波曾说:

人生最容易得到的就是痛苦,那些为了体验而体验的痛苦,真的有必要吗?这种想法不仅无益,而且无谓。

生活确实并非轻松,但这种艰辛很可能是我们自己强加的。

盲目吃苦,实质上是在榨取和透支自己,只会消耗体力和意志力,使你偏离正确的人生航向,过得越来越辛苦。

吃苦是一种能力,但并非必须条件。

如果不刻意承受痛苦,轻松愉快地面对生活中的各种困难,也许所有问题都不会困扰你。

可以说,成功与否、幸福与否与传统意义上的吃苦并没有任何关系。

承受低层次的痛苦,只会重复生活中的怪圈。

俞敏洪曾说一句引起无数网友赞同的话:

“重复卑微的劳动,无论你是勤奋还是努力,都是没有用的。”

因为每个岗位、每个行业都有自身的上限,再努力也无法突破自身的价值。

这就好比你把一个字写了一万遍,虽然很刻苦,但不能通过它来认识所有的字。

曾经看过一部纪录片。

深圳的一家电子厂,有一群二十多岁没有学历的年轻人,每天早晨八点准时上班。

工作极其简单,他们拿着螺丝刀拧螺丝,对准、放下,再对准、再放下,一天反复成千上万次。

如果动作慢了,就要受罚,甚至会失去工作。

一直忙到中午十二点半,他们才能休息一个小时,吃顿午餐。然后又要继续工作到晚上九点,才能回到宿舍休息。

这样的过度劳累,赚到的薪水却微薄。

下班后,打游戏是他们唯一的娱乐方式,但当他们冷静下来,对未来充满忧虑。

他们与我们身边的某些人非常相似,周而复始地做着相同的事情。

整天忙碌地像个旋转的陀螺,看似很努力,但却一直原地打转,无法真正成长。

自媒体人李斌分享过自己的亲身经历。

她在一家公司工作了两年半,是整个部门表现最好的员工,受到老板的赏识。

但繁忙的工作让她喘不过气,每天下班后疲惫不堪,迫切希望能立即倒下昏睡。

后来,她果断跳槽到另一家公司。

这家公司的制度合理,各个岗位职责明确,基本能按时下班,相对来说轻松很多。

她不断学习,提升相关专业技能,没过多久就获得了与上家公司相同的待遇。

有句话说得对:

“低水平的忙碌,只要条件具备,大部分人都能做到。如果没有思考,勤奋就毫无意义。”

机械式的工作,永远无法突破技术上的障碍,只能白白浪费时间,成为安于现状的借口,逃避挑战的掩饰。

只有改变自己,才能拯救自己,摆脱无效的受苦循环。

吃高级的苦,才能突破命运的困境。

很多人羡慕刘润的写作能力、演讲才华和商业眼光,但这些并非与生俱来。

他从初中开始写小说,高中时写诗集,2003年开始写博客,持续了十多年;

他从大学时参加辩论赛,编写了一门“项目管理”课程,为微软和全国软件园进行讲座;

他在初中时自学了大学的《形式逻辑》,接受了极其严苛的逻辑训练,从事技术工作的前几年,被客户逼得心力交瘁。

作为一个性格内向的人,他主动转向市场部门,迫使自己改变。不管多忙,他都坚持学习,从未间断。

当一个人明白自己活着的意义所在,就会主动奋斗,逐渐走向目标。

就像稻盛和夫所说:

吃苦是为了长期追求某个目标而集中精力的能力,本质上是自我控制力、坚持力和深度思考力。

真正能够承受痛苦,是实现自我进化的关键。

克服内在的惰性,始终保持进取心,不断优化和积累。

战胜心理上的恐惧,敢于尝试新的挑战,去追求有意义的事物。

古往今来,许多“能吃苦”的人都取得了非凡的成就。

文学家曹雪芹并不追逐舒适,独自在简陋的屋子里艰苦创作,写下了“富非所望不忧贫”的座右铭,以追求学问为乐;

足球运动员C罗,尽管喜爱享受,但更懂得自律。他长期苦心锻炼,严格控制饮食,身材健美,身体机能使他看上去比实际年龄年轻10岁;

演员刘德华在内地拍戏时,上午拍广告,下午和晚上拍电影,深夜乘飞机回香港的路上还创作了一首歌。

如果希望有所成就,就需要静下心来,不断研究和思考,承受学习的痛苦;

如果想要拥有健康的身体,就要坚持运动,克制欲望,忍受自律的痛苦;

如果渴望过上更好的生活,就要努力工作,不断提升,接受努力的痛苦。

能够承受高级的痛苦是激发激情的动力,也是实现成功的加速器。

虽然看起来并不十分痛苦,但蕴含着巨大的能量。

潜移默化地增加生命的厚度,突破命运的困扰,最终在“自讨苦吃”中苦尽甘来。

《纸牌屋》里的弗兰克说过:

痛苦有两种,一种是让你变得更坚强的痛苦,另一种是毫无意义的痛苦,这种痛苦除了折磨你之外,毫无价值。

你所承受的痛苦应当是有用的、对自己有帮助的痛苦,而不是消耗身心和意志力的痛苦。

环境在变,考验我们的已不再是忍受痛苦的能力,而是改变并创造理想生活的能力。

我们生而为人,应该以积极的态度面对生活中的苦难,而不是被苦难所压垮。

喜欢作品的请关注收藏转发一下,谢谢!