谁没在装修或住家时踩过信息差的坑?

我上周收拾衣柜,看着花300块买的「高级柜门拉手」直叹气——刷到网友用手机支架当拉手的视频才惊觉:原来我多花的钱,全填了「不知道」的窟窿!

最近那篇爆火的「10个宝藏家居物件」文章,之所以能戳中百万网友,不就因为它撕开了家居圈最扎心的真相:我们以为的「无解难题」,可能早被聪明人用「平替思路」破解了,只是信息差把我们困在了原地。

信息差有多「坑」?我们为「不知道」多花了多少钱?

信息差有多「坑」?我们为「不知道」多花了多少钱?文章里提到的第一个例子,简直是当代家居的「集体尴尬」:装柜门拉手,要么选反弹器(用两年就失灵),要么挑拉手(好看的一个几十块,全屋配齐小两千)。

可谁能想到,手机支架才是「隐藏王者」?

材质花色任选,安装用免钉胶或螺丝搞定,关键单价才几块钱!

我邻居张姐刚换完全屋拉手,听说这招直拍大腿:「我家6个柜门,光拉手就花了800,够买100个手机支架了!」

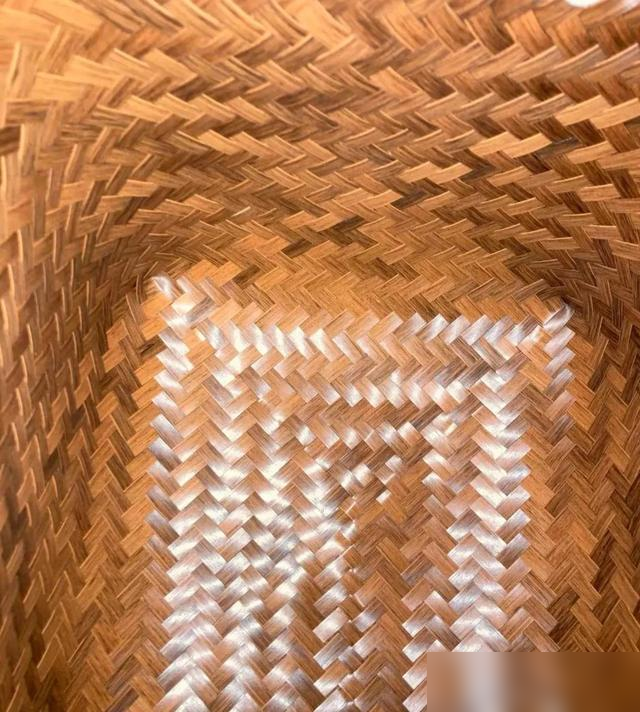

类似的「智商税」场景,在文章里能列出一长串:为打扫缝隙买大几百的吸尘器,结果发现车载吸尘器才20块;为晾内衣尴尬买阳台遮帘,结果隐形晾衣绳小盒子解决所有;为收纳买塑料筐嫌丑,结果10块钱的藤编筐又美又能装……这些案例的共性是:我们被「传统解决方案」框住了思维——以为必须买「专业产品」,却忽略了「功能平替」的存在。

就像网友@家居小探说的:「不是我们买不起,是信息差让我们买错了。」

信息差背后,藏着哪些「认知陷阱」?

信息差背后,藏着哪些「认知陷阱」?为什么我们总被信息差「拿捏」?

首先是「专业术语壁垒」。

比如「磁吸倒置牙杯架」,听起来像高科技,实际就是磁力贴+引磁片的组合;「软包床靠」说白了就是给旧床头套个「美颜外套」。

这些「新名词」让我们误以为需要「专业购买」,却忘了拆解核心需求——牙杯要晾干、床头要遮丑,本质都是基础功能。

其次是「消费惯性」在作祟。

我们习惯了「买什么用什么」:买衣柜就配拉手,买吸尘器就买家用款,买收纳就选塑料盒。

但文章里的「换思路」恰恰打破了这种惯性:手机支架的核心功能是「支撑+抓握」,和拉手需求完全匹配;车载吸尘器体积小、功率够,刚好解决缝隙清洁的「小需求」。

就像家居博主@阿七种草说的:「很多物品的功能边界,比我们想象的宽得多。」

最扎心的是「信息茧房」。

我们获取家居知识的渠道,要么是装修公司推荐(可能带利益),要么是电商平台的「热门款」(可能是营销),真正实用的「平替思路」反而藏在小众分享里。

就像那篇文章的作者说的:「我也是问了10个邻居,才知道横排衣帽架能治堆衣乱;刷了200条测评,才找到10块钱的藤编筐。」信息时代不缺信息,缺的是「主动破圈」的意识。

打破信息差,我们该「抄」哪些「聪明作业」?那篇文章能爆火,本质是它给了我们「破局指南」:别被「专业」吓退,先问自己「核心需求是什么」。

比如要装柜门拉手,核心是「好抓握+牢固」,手机支架的材质和结构刚好满足;要晾内衣,核心是「隐蔽+承重」,隐形晾衣绳的钢丝和小盒子设计完美匹配。

更重要的是,学会「跨界借鉴」。

酒店用隐形晾衣绳解决客卫晾衣问题,我们就能搬回家;实验室用磁吸固定器材,我们就能用来晾牙杯。

就像网友@生活小百科说的:「所有行业的解决方案,本质都是解决需求,家居圈的聪明,就是把其他领域的「小智慧」搬回家。」

最后,别迷信「贵=好」。

文章里的藤编筐案例最有说服力:很多人觉得藤编贵是因为手工,但其实流水线产品同样能做到高颜值,关键是花时间比价。

我上周刚在拼夕夕挖到15块的藤编筐,编织紧密没毛刺,比30块的塑料筐好看十倍——不是贵的不好,是「贵但不对」的才坑人。

写完这篇,我翻出手机收藏夹里的「家居难题清单」:玄关堆鞋、厨房调料乱、卫生间置物架生锈……突然觉得没那么焦虑了。

信息差不是洪水猛兽,它更像一扇虚掩的门——只要我们愿意多问一句「有没有更简单的解法」,多搜一下「类似需求怎么解决」,那些困扰多年的痛点,可能早就被前人用「平替思路」破解了。

毕竟,家居的本质是「让人住得舒服」,而打破信息差的过程,不就是我们为「舒服」多花的那点「小心思」吗?

下次再遇到难题,别急着下单,先想想:「这东西,有没有更便宜、更好用的「平替」?

」说不定,答案就藏在某个网友的分享里,等你去挖呢!