1996年蒋介石之孙蒋孝勇回国考察,准备为两蒋移陵,为何无果而终

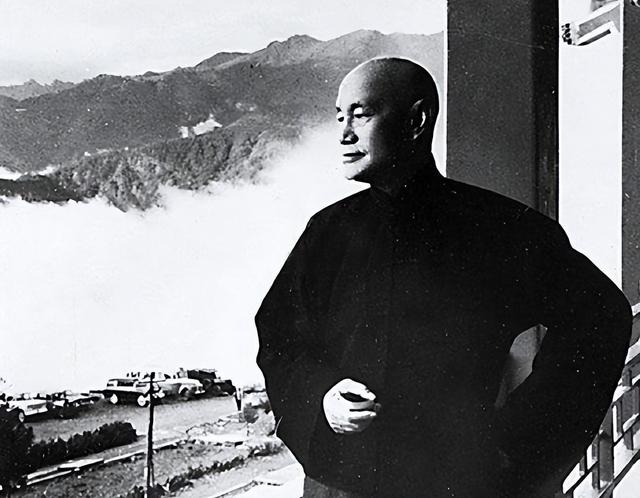

1996年,在浙江蒋氏故居中,一位戴着眼镜、梳着背头的斯文男子格外引人注目。他就是蒋介石之孙、蒋经国之子蒋孝勇。这次回乡,他肩负着特殊使命:为祖父蒋介石、父亲蒋经国的移陵大业与大陆展开商谈。距离蒋介石在台北逝世已过去二十余载,其遗体暂厝慈湖;蒋经国亦于1988年辞世,同样暂居于此。此时的蒋孝勇,一心想要完成父辈未竟之愿,却不曾想到这次商谈最终会因宋美龄的突然反对而化为泡影。更令人唏嘘的是,蒋孝勇本人不久后因病去世,而随着台独势力日渐抬头,两蒋移陵之事也逐渐淡出人们的视线。

两蒋身后事:未竟夙愿终难了

蒋介石在大陆时期就已经为自己精心规划好了身后事。他将目光投向了南京中山陵附近,这个选择背后藏着他对孙中山先生的敬仰之情。

南京沦陷后发生的一件事彻底改变了蒋介石的计划。汪精卫抢先在中山陵附近的梅花山上修建了陵寝,这让蒋介石大为光火。

南京收复后,蒋介石立即采取了两个行动:一是派人铲平了汪精卫的墓地,二是在中山陵西侧紫霞湖北岸选定了新的墓址。这块地势高于明孝陵而低于中山陵的风水宝地,完美契合了他的心意。

选址背后暗藏玄机:南京有"日出紫金,日落栖霞"的说法。蒋介石认为自己胜过明太祖朱元璋,却要对孙中山保持应有的尊重,这块地可谓两全其美。

1947年,蒋介石在此地修建了一座"正气亭"。这座亭子寄托着他"养天地正气,法古今完人"的理想,然而命运弄人,他很快就被迫离开了大陆。

到了台湾后,蒋介石依然没有放弃返回大陆的梦想。临终前,他向蒋经国交代:死后暂时安置在慈湖,等到"光复大陆"再移回紫金山。

1975年4月5日夜,蒋介石在台北士林官邸因心脏病去世,享年88岁。他的遗体先是被送往荣民总医院,随后移至国父纪念馆,供台湾民众瞻仰七日。

蒋介石的心愿并未随着他的去世而消散。1988年1月,蒋经国在台湾省去世,他选择了追随父亲的脚步,同样暂厝慈湖。

与父亲不同,蒋经国对统一有着更为务实的看法。他在临终前对儿子蒋孝勇说:"祖国统一大业我是见不到了,蒋家希望你祖父移灵到南京,你祖母百年后到上海,我则移到溪口母亲旁。"

蒋经国去世后,台湾政坛风云突变。以李登辉为首的台独势力崛起,开始推行"去中国化"政策,两蒋的声誉开始遭受打击。这场政治风暴,最终成为影响两蒋移陵计划的重要因素。

两岸联络曲折行:蒋孝勇谈判始末

1996年初春,蒋孝勇带着特殊使命踏上了祖父的故乡溪口。这不是一次普通的探亲访友,而是为了推进两蒋移陵计划的重要一步。

大陆方面对这次会谈高度重视,派出了浙江省政协主席等重要官员接待。双方围绕着陵寝选址、礼仪规格等问题展开了深入探讨。

蒋孝勇向大陆方面提出了三个备选方案:一是按照蒋介石生前心愿,将陵寝修建在南京紫金山;二是在溪口老家选址,与蒋母合葬;三是在上海龙华,为日后宋美龄百年后北归预留空间。

大陆方面对这些提议持开放态度,表示愿意提供必要的支持和协助。同时,他们也强调要考虑到历史和现实因素,建议采取循序渐进的方式推进。

会谈期间,蒋孝勇实地考察了南京紫金山和溪口两处预选地点。在紫金山,他特别关注了当年蒋介石修建的"正气亭"遗址。

溪口考察时,蒋孝勇在祖父母的故居前驻足良久。当地政府已经着手修缮蒋氏故居,为可能的移陵工作做准备。

会谈进展顺利,双方就许多具体问题达成了初步共识。大陆方面承诺会在安保、礼仪等方面给予最高规格待遇。

然而就在谈判即将达成实质性突破时,一个意外因素打乱了全盘计划。远在美国的宋美龄突然表态,坚决反对移陵计划。

宋美龄的反对立场传来后,台湾方面的态度发生了明显转变。原本积极推进的各项准备工作被迫暂停。

蒋孝勇试图通过各种渠道说服宋美龄改变主意,但收效甚微。这位已届九旬的老太太始终坚持己见。

1996年下半年,蒋孝勇再次来到大陆,希望能够突破僵局。这一次,他带来了更为灵活的方案,试图在保持各方体面的前提下推进移陵计划。

大陆方面表现出了充分的理解和耐心,表示愿意等待各方达成新的共识。但此时的政治环境已经发生了微妙变化。

台湾内部的政治力量此时也在悄然转向,李登辉的"两国论"主张开始影响岛内舆论。移陵计划在这种氛围下渐渐失去了推进的动力。

1997年初,身心俱疲的蒋孝勇因病住院。两岸关系的复杂变化和家族内部的分歧,让这位蒋家第三代承受了巨大压力。

同年4月,蒋孝勇在台北荣民总医院去世,年仅48岁。随着他的离世,这场历时一年多的移陵谈判也画上了句号。

两蒋移陵计划的搁浅,不仅仅是一个家族身后事的遗憾,更折射出两岸关系发展过程中的种种复杂因素。这段历史见证了两岸关系从缓和到再度趋冷的转折。

宋美龄力阻移陵:家族纷争浮出水

1996年夏末,远在美国纽约的宋美龄收到了一份来自台北的特别报告。这份报告详细记录了蒋孝勇与大陆方面关于两蒋移陵的谈判进展。

宋美龄立即召集亲信召开闭门会议,会后便通过各种渠道表达了她的坚决反对态度。她对外界宣称,蒋介石生前从未表达过要迁回大陆的意愿。

这个说法很快引发了蒋家其他成员的质疑。蒋方智怡作为蒋经国的长媳,公开表示蒋介石确实有过返葬大陆的遗愿。

蒋家内部为此事展开了激烈争论。支持移陵的一派拿出了蒋介石生前的日记和遗嘱为证,而反对的一派则强调当前政治环境不适合进行如此重大的举动。

一些知情人士透露,宋美龄反对的真正原因可能与她对大陆的态度有关。自从1975年蒋介石去世后,她就再未踏足台湾,对两岸事务也采取了冷处理的态度。

宋美龄的反对立场得到了台湾当局的支持。李登辉政府暗中施压,要求相关部门停止配合移陵计划。

在美国侨界,支持和反对的声音此起彼伏。一些老一辈国民党人认为应该尊重蒋介石的遗愿,但也有人担心此举会被解读为对"台独"路线的否定。

蒋孝勇曾派人专程赴美,向宋美龄解释移陵计划的细节。然而这位已经九十高龄的老太太始终不为所动。

1996年底,宋美龄通过律师向台湾方面发出正式声明,明确表示不同意任何形式的移陵计划。这份声明被台湾媒体广泛报道,引发了新一轮的社会讨论。

有分析指出,宋美龄的态度与她对蒋经国家族的矛盾也有关联。早在蒋经国在位时期,两个家族之间就存在着微妙的权力之争。

宋美龄的坚决反对,让原本已经进入实质性商谈阶段的移陵计划陷入停滞。大陆方面表示理解,但仍保留继续推进的意愿。

台湾社会对这场家族纷争的反应也十分复杂。老兵群体普遍支持移陵,认为这是完成先总统遗愿的机会。

然而,本土派政治势力则利用这一争议大做文章,将其描述为"统派"势力的政治操作。这种论调在岛内造成了不小的影响。

随着争议的持续发酵,移陵计划的推进越来越困难。蒋孝勇在efforts与各方周旋的过程中,身心都承受着巨大压力。

1997年初,当蒋孝勇病逝的消息传出后,宋美龄派人前往台北吊唁,但对移陵问题的态度依然没有松动。这也标志着这场持续一年多的家族纷争最终以失败告终。

这场争议不仅暴露了国民党高层的内部分歧,也反映出两岸关系和台湾政治生态的深层次问题。随着时间推移,两蒋移陵的话题逐渐淡出公众视野,成为了一段鲜为人知的历史插曲。

百年恩怨未了:两蒋身后事难终

1997年4月22日,蒋孝勇在台北荣民总医院病逝,年仅48岁。他的突然离世,不仅让两蒋移陵计划彻底搁浅,也为这段历史画上了一个令人唏嘘的句点。

蒋孝勇的葬礼上,台湾政坛各界人士纷纷到场致哀。但李登辉只派代表出席,这种态度也暗示了当局对两蒋政治影响力的刻意淡化。

就在蒋孝勇去世后不久,台湾当局开始大幅削减慈湖陵寝的警卫规格。原本24小时执勤的警卫被裁减为白天执勤,夜间改由保全人员看守。

2000年陈水扁上台后,对两蒋的"去神格化"运动更是达到高峰。慈湖陵寝的管理经费被大幅削减,参观人数也逐年下降。

2004年,台湾"国防部"更宣布撤除慈湖陵寝的军人守陵,由退伍军人担任义工看守。这一决定在老兵群体中引起强烈不满。

2007年,宋美龄在美国纽约逝世,终年106岁。她选择长眠于纽约郊区的一座公墓,而非与蒋介石合葬,这个决定也印证了她此前对移陵计划的态度。

2008年马英九执政后,虽然对两蒋采取较为友善的态度,但已经错过了最佳的移陵时机。两岸关系的微妙变化,使得重启移陵计划变得更加困难。

大陆方面对此保持低调,但仍在维护相关史迹。南京紫金山的"正气亭"遗址和溪口蒋氏故居都得到了妥善保护。

2016年蔡英文上台后,"转型正义"的浪潮再度兴起。台北的中正纪念堂被讨论改名,慈湖陵寝的地位更显尴尬。

两蒋的铜像在台湾各地遭到迁移或拆除,曾经的威权象征逐渐从公众视野中淡出。这种政治氛围使得移陵计划更加遥不可及。

值得注意的是,即便在如此境况下,每年清明时节仍有不少老兵和支持者前往慈湖陵寝凭吊。他们的坚持,见证着一个时代的记忆。

2023年,有台湾媒体披露,慈湖陵寝的管理经费已降至历史最低点。两位前领导人的遗体保存状况,也开始引发外界关注。

两蒋后人对此事的态度也在发生变化。新一代家族成员更关注家族史料的整理和历史记忆的传承,而非执着于先人遗体的安置问题。

从1996年的积极筹划到如今的无疾而终,两蒋移陵计划的命运折射出台湾社会的巨大转变。这不仅是一个家族的私事,更是一段值得深思的历史。

在今天的台湾,关于两蒋的评价仍然存在争议。但随着时代变迁,这个曾经轰动一时的移陵话题,似乎已经渐渐被人们遗忘。

移陵计划的失败,不仅是两蒋未了的心愿,也成为了两岸关系中一个独特的历史符号。它提醒人们,在政治与历史的漩涡中,即便是一个看似简单的迁葬计划,也可能牵动无数敏感的神经。