董明珠一直是格力电器的旗帜,这一次她在内部演讲中表示拒绝聘用海归派,在留学生群体中引发强烈反响。这番言论犹如一面镜子,折射出当代海归面临的就业现实:曾经光鲜的"海归"标签正在褪色,企业用人观正经历深刻转变。

"海归光环破灭"的就业困境"留学花费百万,回国月薪五千"的现状让不少留学生感到失落。一位英国硕士毕业生在评论区写道:"本想靠留学背景找份好工作,没想到连格力这样的企业都明确不要海归。"这种心理落差反映了近年来海归就业形势的变化。智联招聘数据显示,2023年海归平均期望月薪为1.2万元,但实际平均月薪仅8372元,与国内应届生差距不断缩小。

痛失格力工作

痛失格力工作有英国留学生表示"痛失格力一个月几千的工作,我好难过"。看似调侃的话语背后,是留学生对就业现实的无奈接受。有留学生算了一笔账:在英美留学年均花费40-60万元,回国后可能需要10年才能收回教育投资。这种投入产出比的失衡,让"海归"这个曾经的金字招牌逐渐失去魔力。

王自如也曾经是海归派?

王自如也曾经是海归派?网友翻出格力往事:"以前格力高管王自如还是留学生呢"。这位曾引发争议的格力渠道改革负责人确实有海外留学经历。这种"双标"现象引发讨论:企业是否应该根据岗位实际需求而非简单的"海归/本土"标签来选拔人才?关键是要区分"镀金式留学"与"实学式留学",前者可能确实不如深耕国内市场的本土人才实用。

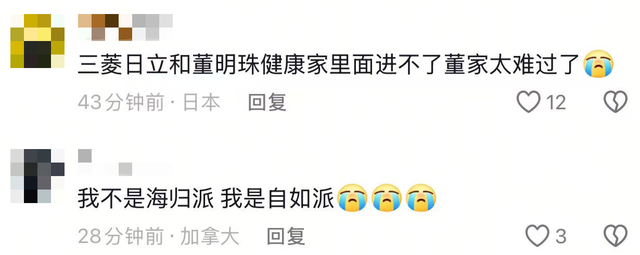

网友热议

网友热议加拿大留学生:姐我记得王自如是留学生来着。

美国留学生:国外的学历已经不值钱,博士回国还不如国内中专。

澳大利亚留学生:我们哪有那个能力,只是想找个工作罢了。

美国留学生:太惨了,没机会进格力了。

写在最后

写在最后50年代国外回来的一大批科学家为国家建设做出不可磨灭的贡献。与那个时代的"报效祖国"相比,当代部分留学生的"镀金"心态确实形成鲜明对比。关键区别在于:老一辈留学生多是在国外学成真本事后主动回国效力,而当下部分留学生只是把留学视为就业敲门砖。

对此,大家怎么看?