硝烟弥漫的战乱年代,有一个女子,用脆弱的身躯和倔强的笔触,写下了一个时代的叹息。

她不愿归乡,不恋旧人,只求在死后,静静地栖息在鲁迅墓旁。

短短三十一年,她一生坎坷流离,爱恨纠葛,当她终于撒手人寰时,留给世人的,除了未竟的篇章,还有四封饱含血泪的遗嘱。

可是,她千叮万嘱的遗愿,却换来故人的埋怨,亲人的沉默。

萧红,这位被誉为“文学洛神”的女子,到底经历了什么?她想葬在鲁迅墓旁的愿望实现了吗?

笔落成诀1942年1月的香港,风声鹤唳,玛丽医院里,萧红静静地躺着,周围充斥着药水与消毒水刺鼻的气味。

几天前的手术,因庸医的误诊,误将喉管切开,夺走了她最后说话的能力。

自那以后,她便只能以微弱的眼神和轻微的动作与外界沟通,声音成了奢望,咽下食物更成了苦痛的折磨。

端木蕻良与骆宾基守在床头,焦灼地注视着她的一举一动,每一个眼神的变化,每一次细微的皱眉,都让他们如临大敌。

萧红蜷缩在床单下,纤细的手指微微颤抖着,似乎是想抓住什么。

端木轻轻握住她的手,仓促地拿来了纸和笔,俯身低语:“你想说什么?你告诉我……”

萧红费力地眨了眨眼睛,艰难地举起那几乎连拿筷子都使不上力气的手,笔尖在纸上颤颤巍巍地划过。

端木屏住呼吸,骆宾基也紧紧盯着那张薄如蝉翼的纸张,生怕错过她生命最后的声音。

良久,纸上赫然显现出四个字——“鲁迅”、“大海”。

端木的心仿佛被无形的重锤狠狠砸了一下,一种冰冷的悲哀从脚底一路攀升到心头。

他强忍着泪意,声音颤抖地说:“不要胡思乱想,你不会死的,我们一定会救你的!”

可他清楚地知道,这是自欺欺人。

萧红的眼中,没有惧怕,也没有挣扎,只剩下无尽的平静与执念,那是一个人在面对死亡时,灵魂深处最后一抹清醒的光。

鲁迅,是她心中永远无法割舍的依赖;大海,是她对自由与远方的终极向往。

生命走到尽头,她所求的,不过是灵魂能在最亲近的人身边栖息,在浩瀚无垠的大海之畔安睡。

病房里,钟表发出沉闷而缓慢的嘀嗒声,每一声似乎都在敲打着端木和骆宾基的心脏。

他们轮流擦拭着她额头上渗出的冷汗,替她调整因长时间卧床而僵硬的肢体。

可是,萧红的身体在一点点冷却,她的气息越来越轻微。

他们什么都做不了,只能眼睁睁地看着她滑向死亡的深渊。

“鲁迅……大海……”

端木颤抖着将那张纸折好,郑重地放进了自己的胸前口袋,这是她最后的信任与托付。

一生求暖,唯师知心如果说,世间的一切孤独,都源自年幼时爱意的缺失,那么萧红,就是最典型的那个。

生于呼兰河畔的她,恰逢端午,乡间风俗将这个日子视为不祥,连带着她这颗新生命也自降了几分分量。

母亲早早离世,父亲冷漠疏离,萧红在破碎的家庭中长大,怀里揣着一颗永远渴望被拥抱、却屡屡落空的心。

唯一的温暖,来自年迈的祖父,那是个目光慈祥、声音温和的老人。

祖父在的日子里,世界仿佛并不那么可怕;祖父去世之后,世界也就彻底暗了。

在这样的环境中长大的萧红,性格里早早扎根了两种极端的矛盾:一方面,她像个受惊的小兽,敏感、脆弱,渴望依靠;另一方面,她又有着不合时宜的倔强与叛逆。

天真浪漫,善变易感,而这一切,亦造就了她惊人的才情。

文字成了她逃离现实的唯一道路,她在白纸黑字间搭建起属于自己的小小世界。

成年后的萧红,带着这份又渴望又惧怕亲密的性格,跌跌撞撞走进了感情的长河。

年少时,父亲将她草率许配给汪恩甲,一个家境殷实、性格木讷的青年。

她不愿嫁给他,便悄悄逃离,投奔了自己的表哥,一个早已成家立业的男子。

可是,这段偷来的感情终究禁不起风雨,她被无情抛弃,孤身一人流落街头,怀中还孕育着一个无处归属的生命。

走投无路时,她又回头找寻汪恩甲,可等待她的,却是更深的绝望与羞辱。

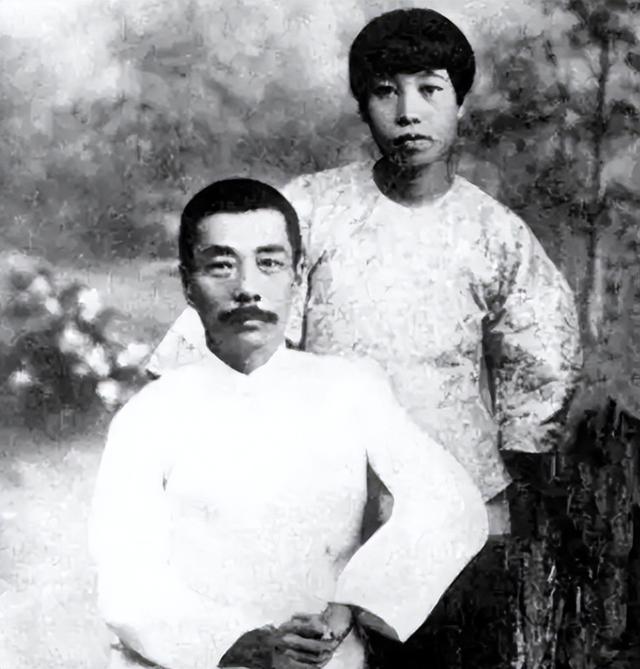

后来,她遇到了萧军,他们在混乱而贫瘠的时光里彼此吸引,这段感情是火热而炽烈的。

萧军为她挡风遮雨,鼓励她写作,为她在困顿中点燃希望的火苗。

可时间终究是一把残酷的刀,萧军的背叛,像一道深深的裂痕,撕扯着萧红本已千疮百孔的灵魂。

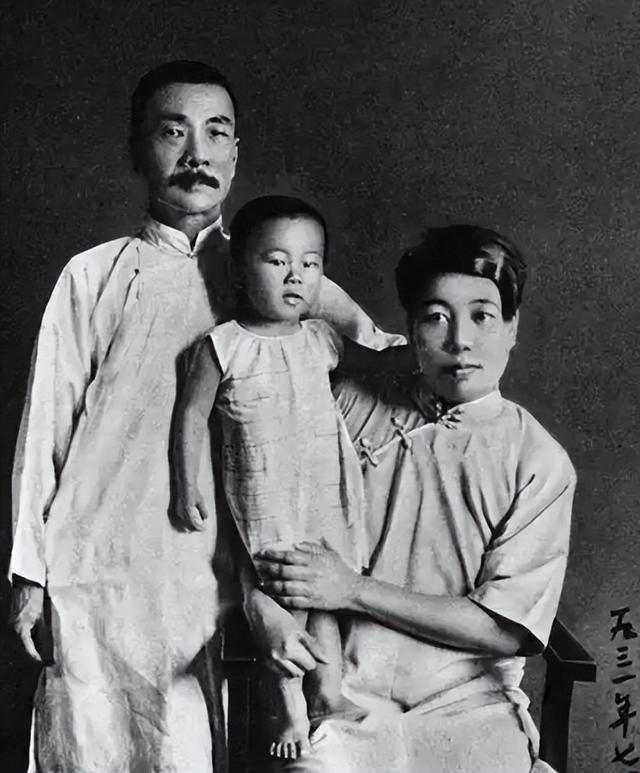

接着是端木蕻良,一个温文尔雅、承诺给她安稳生活的男子。

在端木身边,萧红曾短暂地找到了某种近似家庭的安宁。

他们结为夫妻,在颠沛流离的日子里相濡以沫,互相扶持。

但命运仿佛总是有意刁难她,端木并非真正能理解她的人,他的离开、他的迟疑,再一次把她推向了孤独的深渊。

三段感情,三次寄托希望,三次失望而归。

就在这样的破碎与苦痛之间,一个意外的光亮悄然照进了她生命中。

那便是鲁迅,那个在中国文坛上如擎天之柱般屹立不倒的男子。

初见鲁迅时,萧红仿佛看到了一座灯塔,光芒穿透迷雾,为她指引方向。

在鲁迅面前,她不必伪装坚强,也无需讨好迎合,鲁迅用一种近乎父亲般的温和与坚定,对她说:“好好写下去,你有天分。”

这简简单单的一句话,胜过了世间所有虚伪的赞美和怜悯。

在鲁迅家中,她得到了从未在任何地方得到过的待遇:一碗热饭,一句关心,一次耐心的倾听。

她在鲁迅的目光中,看见了自己未曾认知过的价值,也重新拾起了被现实践踏得支离破碎的自尊。

鲁迅不仅认可她的才华,还以实际行动扶持她的文学创作,他亲自为《生死场》作序,将她推向更广阔的舞台。

在那个女性作家极少被真正认可的年代里,他以无比真诚的眼光,读懂了她文字里那份孤独与哀伤。

他没有将她当作一个需要被怜悯的弱者,而是看作一个小辈,当作一个真正的文学同道。

对于萧红来说,这份理解和尊重,比任何一段爱情都更加珍贵,鲁迅对她,亦师亦父。

也正因为如此,当生命走到尽头时,萧红心中最深的眷恋,不是任何一个曾经爱过或辜负过她的男人,而是鲁迅,那位温暖而坚定地牵引过她灵魂的长者。

于是,她在最后的时光里,执着地写下“鲁迅”与“大海”这两个词。

可她有时候却忘了,她的存在,惊扰了另外一个人。

故人难安萧红走进鲁迅家门的那一刻,或许从未想过,自己会在不经意间,成为一个家庭里潜藏矛盾的导火索。

彼时的她,拎着亲手做的饭菜,带着掩饰不住的欢喜,站在门前。

而许广平,在这个过程中,只能默默站在门内,微笑以待。

表面上,萧红与许广平是亲密无间的朋友,几乎每天都在鲁迅家中见面。

她们可以在饭桌前谈天说地,也可以在狭小的客厅里促膝长谈,仿佛姐妹般亲昵。

可在这份表面的亲密之下,却暗藏着连萧红自己也未曾察觉的尴尬与无奈。

许广平是懂萧红的,她看得出这个女子内心的孤独与脆弱,也知晓她频频来访背后深藏的那份对温暖与庇护的渴求。

但她也是一个妻子,是一个日日担忧丈夫身体的女人,她有着自己的难言之隐与无法排解的疲惫。

尤其是在鲁迅病情日渐沉重的日子里,许广平小心翼翼地守护着家的安静,萧红的到来,无疑打破了这份脆弱的平衡。

鲁迅爱惜萧红的才情,对她总是格外宽容。

这一幕幕落在许广平眼里,如同针扎一般细细密密。

她明白,鲁迅对萧红的喜爱,是一种长辈对后辈、伯乐对千里马的欣赏和怜惜,没有半点逾越,可女人天生敏感,总会在不经意间捕捉到那些原本不该放大、却又无法忽视的细节。

后来,许广平在悼念萧红的文章《忆萧红》中,便隐隐流露出这种复杂情感。

字里行间,虽然不乏怀念与感叹,但更多的,却是压抑已久的疲惫与抱怨。

她写道,“萧红无法摆脱她的伤感,每每整天的耽搁在我们寓里”,为了减轻鲁迅先生的劳累,她不得不独自陪伴萧红长谈,导致对丈夫的照料无法兼顾。

那字句中隐藏的无奈与怨气,叫人读之心酸。

作为女性,许广平理解萧红的孤独与苦痛,只是,她身负着一个家庭的重担。

四纸遗嘱萧红死后,留下了四个遗嘱,那也是她与这个世界最后的交割。

第一纸遗嘱,她写道,要端木保护自己的作品,尤其叮嘱,不许他人擅自删改她的文字,所有的版权归由端木负责管理。

第二纸遗嘱,更显得悲怆而执拗,她要求死后葬在鲁迅先生墓旁。

如果条件不允许,便暂时葬于一处临海之地,等到时局安定,再迁至鲁迅墓侧。这个要求,简短而决绝,却沉甸甸地压着每一个知情人的心。

第三纸遗嘱,是一根深藏心底多年、最终在临终前痛彻爆发的刺。

她要求端木帮她寻找自己与未婚夫汪恩甲所生的女儿。

那个在绝境中诞生的小生命,被无情地遗弃在医院,只因当年无钱缴纳费用,被迫狠心丢下。

女儿的下落,终究成了她带进黄泉的一个谜。

最后一纸遗嘱,她将自己未竟的新作《呼兰河传》的版权,赠与骆宾基。

这个在她最后岁月中默默守护着她的年轻人,将作品赠予他,是感激,是回馈,更是以自己最重要的遗产,为这段纯粹无杂质的善意盖上最温暖的一枚印章。

四纸遗嘱,寥寥数语,可惜,这一切,在萧红死后,并未得到圆满。

她的墓地远离大海,远离鲁迅;

她的女儿下落不明,杳无音信;

她的作品,在战乱与时局的波涛中,被时而尊重,时而践踏;

她生前深爱过、依赖过的人们,也各自走向了不同的命运轨迹,再无交集。

半生尽遭白眼冷遇,身先死,不甘,不甘……

命运曾一次又一次嘲弄她,将她推入深渊,她相信,总有人,会拾起这些字句,读懂她的孤独,读懂她不甘下场的悲怆,也读懂,她那渴望温暖与归属的一颗赤子之心。