1946年3月10日,蒋介石以校长的身份出席了在重庆举行的陆军大学毕业仪式。

蒋介石在发表完讲话后,依照传统流程,在何应钦、徐永昌等几位高级军官的随同下,亲自视察了毕业学员的列队。他当时的心情非常愉悦。

毕业仪式刚落下帷幕,段伯宇便被召至校长室。

面对蒋介石突如其来的提问,段伯宇稍作迟疑,随后答道:“家父曾提过,他毕业于保定姚村的警备速成学堂。”

蒋介石一听,马上兴奋地站了起来,高声回应:"不错!非常好!我记得你弟弟仲宇也是陆军大学毕业的。这么说来,你们父子三人都出自陆大,真是少见,实在难得!"

很快,段伯宇接到指令,要求他立即前往军事委员会委员长侍从室就职。

蒋介石万万没料到,他亲自面试选中的贴身参谋,居然是中共潜伏人员!这位被他信任的助手,实际上是地下党成员。蒋介石精心挑选的这位侍从,竟然在他眼皮底下隐藏着另一重身份。这一发现无疑是对他的巨大打击,也暴露了他在人员审查上的疏忽。这位参谋的潜伏,不仅成功瞒过了蒋介石,还深入到了国民党核心圈层。蒋介石的亲自面试和严格筛选,最终却为中共地下党提供了打入其内部的机会。

三年后,蒋介石因为这件事大发雷霆,用力拍打桌子,怒斥道:“段家兄弟真是可恨!他们毁了我一半的基业!”

段家兄弟如何走上革命道路并成为关键情报人员?他们具备哪些特殊能力?又是怎样通过行动严重削弱了蒋介石的势力?这几位来自湖南的兄弟,在革命早期就展现出过人的胆识与智慧。他们精通多国语言,擅长伪装与侦察,在情报战线屡建奇功。特别是在解放战争期间,他们成功获取了大量国民党核心军事机密,为解放军战略部署提供了关键支持。通过策反敌方高级将领、破坏重要军事设施等行动,他们直接动摇了蒋介石的统治根基,为加速解放进程作出了重大贡献。

【一】

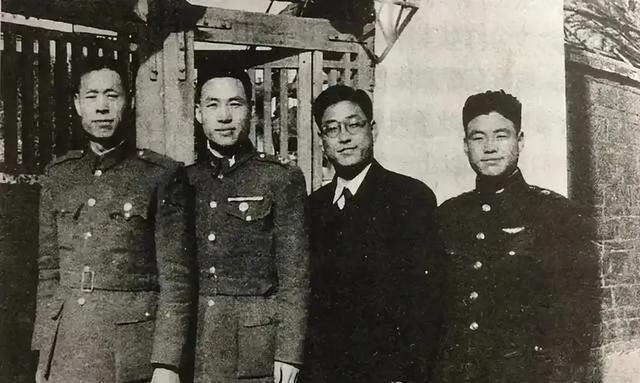

段伯宇于1904年出生于河北蠡县的一个军人世家。他的父亲段云峰早年就读于保定警备学堂,与蒋介石是同学。不同的是,蒋介石学的是炮兵专业,而段云峰则主修步兵。

1914年,段云峰顺利进入陆军大学,成为该校第七期的学员。同期入学的还有李济深和徐永昌,他们三人成为了同窗。

段云峰在完成学业后,凭借卓越的学术表现和杰出的教学能力,顺利获得了留校任教的资格。他的教育生涯成果显著,培养了许多杰出的学生。其中,国民党的重要军事领导人如陈诚、顾祝同和周至柔等都曾是他的门生。

段伯宇年轻时思想前卫,立志从军报国,这很大程度上源于他父亲的熏陶。

1919年,五四运动爆发,段伯宇和同学们积极投身其中,承担起维护秩序的工作。他们以实际行动支持国家,展现了对祖国的深厚情感。

段伯宇打算报名参军,结果他爸段云峰坚决不同意。

段云峰对军队的腐败现象深恶痛绝,因此选择退出军界,回到家乡创办了一所学校。出于这种背景,他不愿看到自己的儿子重蹈覆辙,走上他曾经走过的道路。

段伯宇的父亲对他说,报效国家并非只有参军一条路。他提到孙中山选择学医治病救人,同样能体现爱国情怀。听了父亲的话,段伯宇暂时放下了从军的想法,决定接受父亲的建议,后来成功考入了河北大学医学院。

在那段时间里,他积极参与了多次爱国示威,负责分发传单,这一行为几乎导致他被校方除名。

段伯宇和刘静波在完成学业后,共同创办了颐和诊所,正式开启他们的医疗职业生涯。

尽管他志向远大,但手头有了些钱后,便在周边开了家书店,用来传播先进理念。然而好景不长,他的举动被人举报,结果被阎锡山的军队追捕。

在太原难以继续立足后,段伯宇在友人的推荐下,前往国民党32军139师725团任职,担任少校军医。

1937年抗日战争全面打响后,段伯宇被调往第32军下属的军官培训团任职。

在国共两党联合抗战的背景下,军队中有不少共产党员,王兴纲担任政治部主任就是其中一位。段伯宇常与王兴纲交流救国方针,通过深入探讨,他越发坚信只有共产党能带领中国走出困境,这让他对革命圣地延安充满向往。

面对日军的猛烈进攻,32军节节败退,在持续的抵抗中逐渐后撤,最终他跟随部队南下,转移至湖南境内进行防御。

【二】

1938年的某一天,王兴纲突然联系段伯宇,询问他是否有意向前往延安。

段伯宇二话不说,拎起随身物品就出发了。抵达延安后,他成为抗日军政大学的旁听学员,并有幸聆听了毛泽东关于《论持久战》的演讲,从中获益良多。

段伯宇当时在国民党军队中担任军官。抗日战争期间,国共两党达成默契,互不策反对方人员。基于这一原则,段伯宇提出的请求未被批准。

段伯宇心情沉重地返回长沙干训团,王兴纲主动过来开导他:我听说你申请入党的事了,你的意愿很积极,别气馁,这是组织在考验你。

六个月后,王兴纲私下通知段伯宇,上级批准了他的入党申请。随后,王兴纲秘密陪同段伯宇前往岳麓山,由湖南省委书记聂洪钧亲自为其举行入党仪式。

段伯宇正式加入党组织时,激动得热泪盈眶,他感慨道,自己终于寻得了毕生的精神寄托。

1938年末,蒋介石和陈诚私下商议后,心里还是觉得不踏实。他找了个理由,说32军干部训练团里红色势力太强,直接下令把这个团给解散了。

根据王兴纲的安排,段伯宇前往第18集团军驻重庆办事处与周怡取得联系。当时,段云峰为躲避战火,带着全家迁居重庆。段伯宇回家探望,看到家人平安无事,感到十分安心。与此同时,他迅速与周怡取得联系,主动要求接受工作任务。

当时,蒋介石为了改善国共之间的紧张局势,决定成立一个名为“战地委员会”的机构。他特意邀请李济深来担任这个委员会的主席,主要任务是处理国共两党和两军之间频繁发生的冲突和矛盾。这个举措旨在通过一个中立的平台,促进双方的理解与合作,减少不必要的对抗。

李济深上任后,专门请来了昔日同窗段云峰帮忙。

出乎意料的是,段云峰并未接受邀请,而是提议让自己正在家休息的儿子段伯宇前去担任这一职务。

战地委员会表面上是个官方机构,实际上却没什么实权。日常事务简单轻松,工作人员大多时间都在喝茶、看报纸、整理资料,一天就这么打发过去了。

段伯宇进入工作岗位后,被任命为学校观察员。他利用职务之便,暗中筛选和收集有价值的情报,并在工作结束后悄悄转交给周怡。

周恩来曾单独召见段伯宇,指示他今后与周怡建立直接联系,做好长期潜伏的打算。周总理特别强调,这项任务将面临诸多挑战,但要在困境中寻找突破口,最终将有利条件转化为实际成果。

段伯宇始终牢记上级指示,恪守职责,为深入敌方阵营,他利用空闲时间勤奋学习,积极备考陆军大学。

【三】

1943年10月,段伯宇成功进入国民党陆军大学特别班,成为第7期学员。

周怡的真实身份被揭穿,最终落入敌手,不幸遇害。这一事件导致段伯宇与党组织的所有联系彻底中断。

特别班是国民党专门用来训练高级军官的,班里的学员大部分都是现役军人。他们经常在线下搞一些同乡聚会、舞会或者联谊活动,目的就是为了拉近同学关系,为将来在官场上铺路。通过这些活动,大家能建立起自己的人脉网,对以后的职业发展很有帮助。

段伯宇热心投身于各种校园事务,逐渐结识了贾亦斌、刘农峻、宋建人等志同道合的同窗。这些年轻人都有着强烈的爱国情怀,他们相互影响,共同追求着为国家奉献的理想。通过频繁的互动和交流,段伯宇与这群志在报国的同学们建立了深厚的友谊,为日后共同奋斗打下了坚实的基础。

学生们对国民政府普遍感到失望,常常聚在一起讨论中国的未来方向。段伯宇一有机会,就会加入他们的对话,探讨学业、政治以及国民政府在抗日问题上的不作为和官员的贪污现象。这些交流为后续的策反行动奠定了扎实的思想根基。

1946年,段伯宇临近毕业时,原本计划回到河北开始职业生涯。就在这个时候,他的弟弟段仲宇突然出现,提出要为他推荐一份理想的工作。

段仲宇比哥哥小了十岁,但他的从军之路却走得更加顺畅。受到父亲段云峰的熏陶,他从小就梦想着成为一名军人。从培徳中学毕业之后,他便把全部心思放在了报考军校这件事上。

段云峰强烈反对他加入军队,设置了重重障碍,坚决阻止他前往南京。

段仲宇生性不服管教,没跟家里商量,直接向兄长和同学凑了盘缠,独自前往南京应试,成功考取了黄埔军校第九期。

1934年,段仲宇从军校毕业,随即在广州新军学校担任战术教官一职。

1939年,段仲宇继续努力,成功考入了陆军大学第17期,他的未来看起来一片光明。

1942年,段仲宇完成学业后,被母校留任为陆军大学教官,得到上级的高度认可。

1944年,段伯宇接到调令,前往缅甸参与远征军行动。他随部队转战印度,在总指挥部先后担任军务科科长和军务处处长等要职。这段经历使他积累了丰富的军事指挥经验,为日后的发展奠定了基础。

1945年,段仲宇从国外归来,经钱大钧引荐,加入蒋介石的侍从室,担任上校参谋一职。

次年,联合国筹备设立安全理事会,国民党方面委派何应钦出任中国军事代表一职,同时段仲宇被选为何应钦的副手,协助其工作。

由于段仲宇的调动,他之前担任的侍从参谋一职现在无人接替。

得知兄长即将返乡,他便秉持着任人唯贤的原则,直接去找了秘书长俞济时,提议让段伯宇接任他的位置。

俞济时当时在陆军大学将官班进修,听到段仲宇的介绍后,对段伯宇的教育背景、学术表现和家庭出身等各方面都感到十分认可,随即向蒋介石做了汇报。

在蒋介石亲自面试并按照既定程序进行筛选后,段伯宇成功通过了审核,被任命为侍从室的少校参谋。这一过程确保了段伯宇的资格和能力符合要求,从而获得了这一职位。

蒋介石的侍从室是其权力的中心枢纽,尽管规模有限,但影响力巨大,超越国民党政府所有部门,直接控制党政军的人事任免。

侍从室成员对蒋介石的人事决策具有显著的影响力。他们的意见和推荐往往能够左右蒋介石对各机构人事安排的最终决定。

段伯宇刚上任没多久,侍从室就被解散了,取而代之的是新设立的政务局和军务局。最终,军务局的负责人俞济时接管了之前侍从室的所有工作。

他们手中握有涉及全国局势的全面情报,涵盖政治、军事、经济等核心机密。即便是国民党的高级将领,对他们也极为重视,不敢有任何怠慢或冒犯。

【四】

1947年,段伯宇随着军务局从重庆迁往南京,他全身心投入工作,很快就升到了少将军衔。蒋介石随后任命他担任军务局第四情报科的科长。

在经历了三大战役的惨败后,蒋介石并未就此罢休。他决定利用长江这一天然屏障,部署大量兵力进行防御,企图与共产党形成南北对峙的局面。同时,他计划将上海作为战略要地,构建起一道难以突破的防线,作为后续战斗的核心据点。

1949年3月1日,蒋介石抵达上海后,私下会见了伞兵指挥官张旭芝和刘农峻等高级军官,商讨将伞兵部队从上海转移至福建,以便随时准备跨海前往台湾。与此同时,国民党军务局也收到指令,要求所有行政人员立即向南撤退至广州。

段伯宇并不打算离开,他找到一位熟悉的医生,帮忙开了一份假病历,上面写着肺结核复发,需要休养三个月。他把这份证明提交了上去。

俞济时得知这是传染病后,迅速同意了段伯宇的休假申请。段伯宇随即赶往上海,与弟弟段仲宇进行紧急的深夜商议。

当时,段仲宇担任上海港口副司令,直接管理两个汽车团和一个伞兵营。这些部队隶属于淞沪警备司令部,由总司令汤恩伯统一指挥。

段伯宇决定不再隐瞒,向弟弟段仲宇坦白了自己共产党的身份,并劝说他认清形势,脱离国民党阵营,共同为上海的解放贡献力量。他直言不讳地表达了自己的立场,希望段仲宇能做出正确的选择,加入革命队伍。

段仲宇之前就隐约猜测兄长可能另有身份,如今听到对方亲口坦白,仍感到意外。尽管内心震动,但出于对兄长的深厚信任,经过一番思想挣扎,他最终被说服,决定投身起义阵营。

得知表弟温尚煜在复旦大学就读并已成为共产党员,段伯宇立即前去寻求帮助。他详细介绍了自己当前的处境,表达了希望通过表弟与党组织取得联系的愿望。

段伯宇向党组织汇报了他过去八年间持续寻找组织的经历,同时透露自己掌握了大量重要的军事情报。他还提到,自己已经成功联系了一批国民党军官,这些人愿意在战场上发动起义。

上海战役即将拉开帷幕。张执一因事务繁重,无法亲自处理,便将这项重要工作委托给了李正文。

张执一对李正文说:“段伯宇和组织断了联系已经八年了,等咱们解放了再处理这事。”

段仲宇凭借与国民党高层的密切往来,迅速利用其特殊身份,为李正文等中共地下党核心成员提供便利。他通过简化程序,使这些人能够顺利进出火车站,避免了特务的例行检查,从而确保了他们的安全。

蒋介石计划将大批军需和民用物资转移至台湾,段伯宇凭借其职务优势,巧妙地延缓了运输进程,为新中国保留下大量重要资源。他更成功地将400吨通讯设备转运至解放区,为新中国的建设提供了宝贵支持。段伯宇的行动不仅阻碍了蒋介石的物资转移计划,还为新中国的成立奠定了坚实的物质基础。

为了更好地隐藏身份并有效领导起义军,李正文选择在上海虹口区宝山路段的仲宇家二楼居住。这一地点不仅便于他进行秘密活动,还能确保与部队的指挥联络畅通无阻。

李正文前往段家,与贾亦斌、刘农畯、宋建人、王海峤等几位国民党起义将领会面,详细询问了各部的人员编制和布防情况。之后,他还亲自到部队进行实地考察,进一步了解实际情况。

中共上海局策反委员会经过深入讨论后得出结论,认为当前情况下,如果各支部队同时发动大规模起义,时机可能还不够成熟。

【五】

1949年3月,随着解放军南下势头难以阻挡,国民党为强化长江沿线防御,紧急从江北向江南调动了百余辆汽车和上千节火车车厢,以支援防线建设。

在淮海战役期间,国民党的四支工兵团中,有三支遭遇了覆灭。然而,王海峤指挥的第4团因驻守在苏州,未参与战斗,从而得以完整保留。

第4团下辖三个营,总兵力约2000余人,属于装备先进的工兵部队。该团配备了全套美制重型机械,包括推土机、压路机和空压机等现代化设备。这支部队直接受国民党国防部管辖,负责执行重要工程任务。

王海峤与李正文暗中策划,借助国防部南撤指令,采取拖延策略,利用重型机械封锁铁路,制造四面受敌的假象,协助解放军完成渡江战役。

李正文暗中联络了游击队员,叮嘱他们在进行突袭行动时,务必确保机械设备的完好无损,避免造成不必要的损坏。

不出所料,第四工兵团沿着浙赣铁路推进时,王海峤抓住铁路分段管理的特点,迅速切断了敌军在南面和西侧的铁路通道。

当时的铁路运输规定,每当货物和火车头进入新的铁路管理区域时,必须更换该区域专用的设备和车厢。这种做法意味着在不同的铁路段之间,运输工具和配件不能通用,必须按照各自区域的标准进行替换。这种分段管理的方式,确保了各地区铁路系统的独立运作,但也增加了运输的复杂性和成本。

王海峤只需借口“车辆短缺”或“车厢不足”,让部队人员优先撤离,便能有效延长行车周期,阻碍铁路运输进度,导致后续列车装备无法顺利通行。

第四团的众多机械化装备被分散部署在苏杭、杭衢以及南昌至苏州的铁路沿线,导致这些区域长达上千公里的铁路网络陷入严重停滞状态,静候解放军的接收。

结果,由于交通被彻底切断,国民党军队的重型装备完全失去了用武之地,最终悉数落入解放军之手。这种局面导致国民党在战场上陷入极度被动,其精心准备的机械化优势化为乌有。解放军通过有效封锁关键通道,成功瓦解了国民党军队的机动能力,使其装备优势无法转化为实际战斗力。这一战术的成功实施,不仅削弱了国民党的军事力量,更为解放军在后续战役中创造了有利条件。国民党原本依赖的重型装备,在无法展开部署的情况下,反而成为解放军的战利品,这一转变对战局产生了深远影响。

蒋经国直接领导的国民党国防部预备干部局,麾下约有3000名精兵,这支队伍因其特殊地位被外界称为"太子军"。作为蒋经国的嫡系力量,这支部队在当时具有重要的战略意义,其人员构成和训练方式都与其他部队有所不同。

这支由年轻军官组成的精锐力量,是国民党军队中最为核心的骨干。他们经过特殊训练,专门负责指挥30支装备先进的新型部队。作为国民党军事体系中最受重视的群体,这些青年军官代表着军队的未来发展方向。他们的培养目标明确,就是要打造一支能够驾驭现代化武器装备的专业化指挥团队。在国民党庞大的军事体系中,这支部队享有最高级别的资源投入和战略重视,其地位和影响力远超过普通部队。

贾亦斌身兼代局长和预干总队少将总队长双重职务,他猛地将枪拍在桌上,环视众人,坚定地宣布:“我是共产党派来的!兄弟们跟我一起干,绝不会让大家失望!”

他带领学员发动起义后,蒋介石迅速调集大批军队进行镇压,最终起义未能取得预期的胜利。

1949年4月13日,段仲宇按照上级党组织的安排,指示参谋长李春华前往港口司令部,成功调配了一艘大型的102登陆舰,专供刘农峻指挥的伞兵三团使用。

根据蒋介石的部署,伞兵第三团共计2500余名官兵奉命调往台湾,主要任务是担任其贴身护卫工作。这支精锐部队的调动,体现了蒋介石对自身安全的重视程度。

然而,蒋介石的计谋又一次落空了。刘农畯率领的队伍以前往鼓浪屿再转赴台湾为借口,成功从上海吴淞口撤离。他们巧妙地利用这个掩护,顺利避开了监视,完成了转移。

4月14日当天,刘农畯果断决定起义,随即下令舰队向北航行,目标是解放区连云港。

中共地下组织缺乏无线电设备,消息传递存在困难。为防止伞兵三团在不知情的情况下进入连云港引发不必要的冲突,组织立即派遣宋建人前往解放区传达重要情报。

经过连续数日的赶路,宋建人终于在4月15日抵达泰州白马庙。在当地多方询问后,他成功联系上了负责情报事务的杨帆。

杨帆迅速采取行动,连续向连云港的负责人谷牧发送紧急电报。谷牧接到电报后,感到非常震惊,立即赶往港口进行实地检查。他发现部队正在进行火力拦截,随即下令停止开火。

伞兵三团携带着大批武器装备和通讯设备顺利登陆。谷牧满脸笑容,亲自迎接战士们凯旋。这支部队随后被整编为解放军历史上首个空降兵单位。

1949年5月18日,毛泽东主席和朱德总司令得知伞兵三团起义的消息后,立即向这支部队发送了嘉奖电报,表达了对他们行动的肯定和鼓励。

中国人民解放军的大部队已经成功渡过长江,彻底打破了蒋介石精心部署的陆海空全方位防御系统。原本被认为坚不可摧的长江防线,在短时间内迅速崩溃,国民党军队陷入了无法挽回的劣势。蒋介石的防御计划全面失效,局势急转直下,国民党方面只能被动应对,毫无还手之力。

1949年5月27日,上海迎来了全面解放,这座东方大都市重新回到了人民怀抱。在这场解放战役中,中国共产党上海地下党组织发挥了关键作用,为解放事业作出了重要贡献。他们长期在敌人内部开展秘密工作,收集情报、组织群众,为解放军的顺利进城提供了有力支持。正是由于他们的不懈努力,上海得以完整地回到人民手中,开启了新的历史篇章。这一胜利标志着国民党在上海的统治彻底结束,也为新中国的建立奠定了重要基础。

短短半个月,我军就彻底击溃了蒋介石固守上海半年的幻想。解放军以迅雷不及掩耳之势,迅速瓦解了敌军的防御体系,粉碎了其长期据守的计划。这场战役不仅展现了人民军队的强大战斗力,也彻底打破了国民党当局的侥幸心理。事实证明,任何试图阻挡历史前进的企图都是徒劳的。解放军用实力宣告:上海解放势不可挡,国民党政权的末日已经来临。这场胜利为后续解放全中国奠定了坚实基础,成为解放战争进程中的重要转折点。

蒋介石后来发现段伯宇和段仲宇其实是中共特工,气得不行,直接开骂:“这两兄弟,简直毁了我一半的江山!”

新中国成立后,段伯宇先后在外交部和中国科学院担任重要职务,1983年成为全国政协委员,1998年9月23日在北京去世。段仲宇则长期在军队担任要职,2010年逝世。

当战争的尘埃落定,那些隐秘的谍报行动依然在历史长河中熠熠生辉,被后人传颂不已。