岳飞路过金山寺时,道月禅师送他一首保命诗,可惜临死前他才醒悟

庆元二年,风波亭下的一场干戈终于随着岳飞的逝去落幕,数年后,这个故事仍让人扼腕叹息。宋高宗与金人签下的条约,这场和议的幕后推手,恐怕都离不开当时权力场上的明争暗斗。冰封许久的历史背后,有太多未解之谜。

南宋高宗在位期间,岳飞多年来征战四方,为我国的江山社稷立下了汗马功劳。然而这一切并未能消除南宋朝堂上的矛盾。宋高宗一心想与金人议和,毕竟一国之主认为,国势衰弱之下,继续抗争是无益的。然而,像岳飞这样的主战派将军对和议的态度坚决抵制,立场上的对立使他卷入了复杂的政治旋涡。

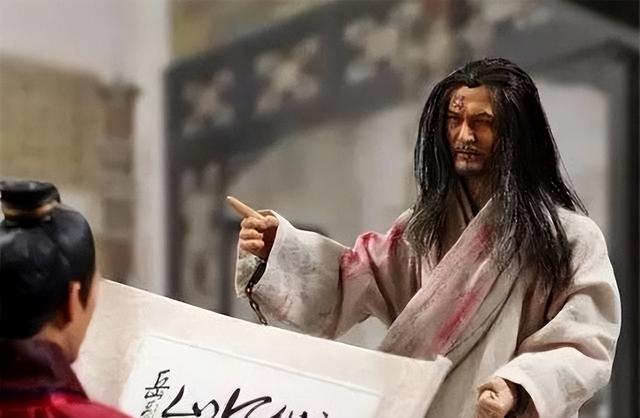

在金山寺的静夜里,岳飞与道月禅师促膝长谈。经过了无数次的战斗,他对国家和人民的忠诚毫无动摇。道月禅师在这场谈话中,送他一首诗:“风波亭下水滔滔,千万坚心把舵牢。只恐同行人意歹,将身推落在涛旁。” 禅师的话语中满是对他的关心,但其意义却令人难以琢磨。

那时的岳飞并未真正理解这首诗的深意,依然选择忠于诏令,班师回朝。他在回程中的心中充满了矛盾和迷茫,甚至怀抱着侥幸心理,希望朝廷能理解他的忠诚与辛劳。作为士卒们心目中的英雄,他不曾料想到,自己与他那支铁血军队的未来竟然如此不确定。

探究岳飞之死的根本原因,是政治斗争的无情和利益交织的复杂性。南宋对金人是战是和之争不仅仅在于军事层面,而深藏于朝堂里各派势力的角力。主和派的代表人物秦桧,在靖康之难时曾被金人扣留多年,返回南宋后极力推崇与金人议和,兴风作浪,左右舆论。在其倾尽全力推行议和政策的背后,充满了对岳飞的猜忌与排挤。

战场上,岳飞的光辉表现无疑令高宗一度改变主意,风雨飘摇中的宋廷看到了一丝反击的希望。岳飞不仅仅以卓越的军事才能重创金军,更以其忠贞不渝的精神感动君王。然而,高宗毕竟用政治家特有的理性与冷酷审视局势,他深知同报国热忱的将军们站在同一战线上绝非长久之计。

岳飞的坚决与秦桧的权谋,注定了注定了一场隐蔽的较量。风波亭事件的背景,就是这场较量的最高潮。在高宗的逼迫下,岳飞选择了班师回朝,随着他一同回去的还有那首道月禅师饱含隐意的诗。金朝向南宋和谈的条件之一便是除掉这个军事才能非凡的敌人,高宗无奈之下只能于权宜之计,最终使岳飞含冤而死。

反观秦桧,在回到南宋后并未受到有效监察与制衡,反而获得极大的权力,他与金人保持特殊联系的身份使其成为议和的关键纽带。虽声言逃离金人魔爪,但其在朝中的种种行为难免让人质疑其真实动机与背景。他利用权势,多次诬陷岳飞,使高宗逐步对忠诚信任之将军心生猜疑。

在岳飞去世后,南宋与金人的和谈才得以进行,而岳飞的冤屈却逐渐被人遗忘。风波亭下,成千上万的水波依旧滔滔,他倒在血雨腥风中,他的英名虽被污蔑,但他的精神始终激励着后世之人。岳家军亦随之消失,国家命运如流波无常。

回溯道月禅师当时送给岳飞的诗,不得不感叹其先见之明。不止于一首诗,更是对命运无常的预见,对人心叵测的唏嘘。站在金山寺的檐下,过往的香火与经声仍旧和谐,岳飞的忠诚与悲剧从未随风而逝,只是在漫漫长河中诉说着那个时代的无奈与悲哀。

结局在时间的长河中慢慢淡去,历史的烟尘掩盖了许多真相,唯有岳飞那片未能解开的忠诚红心,永远镌刻在中华民族奋斗史上。#视界频道激励计划#