你有没有过这种体验?

热乎的早餐还没吃就凉透,拆快递翻箱倒柜找剪刀,低头用电脑脖子酸到不行……直到某天刷到别人的生活分享,才拍着大腿喊:“原来还有这玩意儿!”最近刷到一篇博主的“土狗忏悔文”,字里行间全是对生活小物的后知后觉——加热杯垫、便携支架、按压除发梳……这些看似普通的小物件,竟能把日子从“凑活过”变成“讲究过”。

那些年被我们忽略的“生活补丁”,原来早有解法

那些年被我们忽略的“生活补丁”,原来早有解法博主提到的第一个“打脸”好物是加热杯垫。

“每天买的热豆浆到公司就凉了,忍了好几年才知道能垫个小垫子保温”——这话简直戳中打工人的痛处。

我身边也有朋友,冬天为了喝口热咖啡,特意买保温杯,但咖啡凉了再加热又怕破坏风味;直到用了加热杯垫,调45℃恒温,上午泡的茶到中午还是暖的,汉堡热乎着咬第一口,连面包皮都不硬。

这种“精准解决单一痛点”的设计,比“多功能但难用”的产品更戳心——毕竟生活里的麻烦,往往就卡在“喝口热的”“不用弯腰找剪刀”这些小事上。

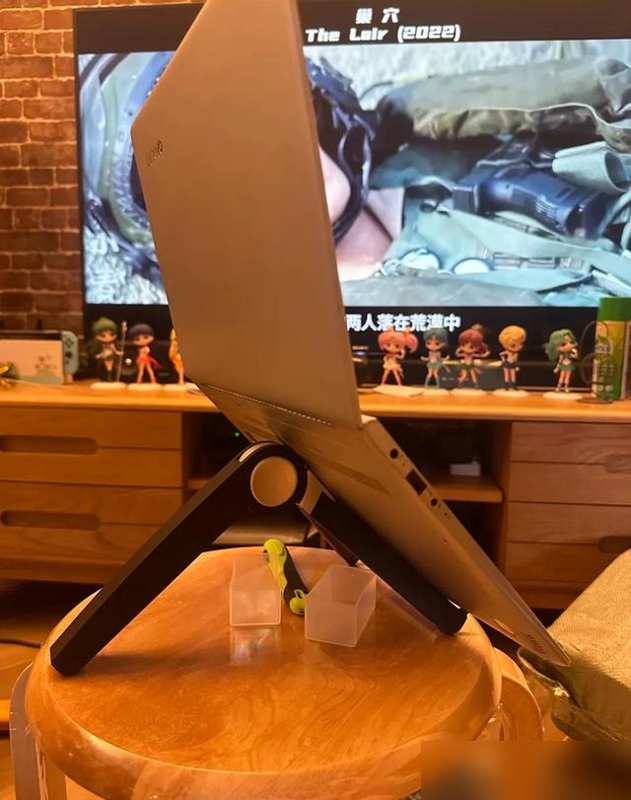

再看便携笔记本支架。

博主说以前用大支架,上班带不走,回家只能低头看电脑,脖子酸得像被掐住。

直到发现能塞进背包的折叠款,展开稳当,还能调节高度——这让我想起去年换了轻薄本的同事,总抱怨“屏幕太低得低头”,但嫌大支架麻烦一直没买。

后来我把这款支架推给她,她用了一周就发朋友圈:“原来脖子不酸的感觉这么爽!”这种“小体积+强功能”的设计,本质是把“专业需求”平民化——以前只有程序员、设计师会买人体工学支架,现在普通打工人也能轻松拥有。

从“智商税”到“真香”,这些小物凭什么逆袭?

从“智商税”到“真香”,这些小物凭什么逆袭?文章里最有共鸣的,是博主对湿厕纸的“真香”转变。

“以前觉得湿厕纸是智商税,后来看科普说清洁力更强,试了才发现来姨妈时真的离不开。”这让我想起去年和闺蜜的争论——她坚持“普通厕纸够用”,我却被小红书种草买了湿厕纸,结果现在她反而找我要链接。

这种转变背后,是消费者从“跟风质疑”到“理性验证”的进步:不再仅凭“贵不贵”“听没听说过”判断,而是看“是否解决实际问题”。

就像博主说的,“厂家早考虑到堵马桶的问题,用可冲散材质”——当产品用细节打消顾虑,“智商税”自然变“真香”。

还有自动开盖油壶。

博主以前觉得“油壶不如饮料瓶实用”,直到用了自动开盖款,单手倒油不脏手,才明白“好用”才是王道。

这让我想到厨房小物的“隐形门槛”:传统油壶要么漏油,要么难清洗,要么得双手操作;而自动开盖款解决了“手忙脚乱时倒油”的场景痛点。

数据显示,2025年家用小工具市场中,“单手操作”“易清洁”类产品销量同比增长35%,说明消费者越来越愿意为“使用体验”买单。

不是我们“土狗”,是生活的解法藏得太深博主最后感慨:“早知有TPU桌垫,新餐桌也不至于被磕得坑坑洼洼。”这种“后知后觉”的遗憾,其实折射出一个现实——好产品太多,但信息差太大。

以前我们买东西靠逛超市、听亲戚推荐,现在靠刷短视频、看测评,但“冷门好物”依然可能被淹没在“爆款”里。

就像可收折杯架,博主说“现在大学生宿舍都卷到这种程度了”,但很多租房党可能根本不知道墙上贴个杯架,能解决“床头柜不够用”的问题;按压除发气垫梳,博主用了才发现“根本不需要买清洁网”,但多少人还在为梳子里的头发发愁?

这些小物的走红,本质是“生活精细化”的缩影。

以前我们追求“有没有”,现在追求“好不好用”;以前觉得“将就一下就行”,现在愿意为“0.1分的舒适”买单。

就像网友说的:“不是我变矫情了,是这些小物让我知道,原来日子可以更舒服。”

写在最后:生活的精致,藏在被看见的细节里看完这篇“土狗忏悔文”,我翻出了压箱底的加热杯垫——去年双11凑单买的,用了两次就闲置,现在才明白该给它个“C位”;也下单了便携支架,毕竟每天低头看电脑的时间,够我得十次颈椎病。

其实哪有什么“土狗”,不过是我们总习惯用旧经验套新事物。

那些藏在角落的生活小物,不是在贩卖焦虑,而是在说:“你值得更舒服的日子。”下次再遇到“原来还有这玩意儿”的惊喜,不妨多试一次——说不定,它就是你生活的“神来之笔”。