1949年6月份,北京城里头忙活着为建新中国做各种准备。筹备常委会里头的第六小组,他们的任务就是搞新中国国旗、国歌还有国徽的设计方案。

第六小组想挑一首最能展现新中国样子的国歌,所以他们打算直接问大家的意见。

1949年7月14号那天,好多大报纸都登了个消息,说是在找国歌的曲子,这事儿一出,社会上各行各业的人都挺积极,纷纷响应。

从公告发布那天开始,第六小组总共接到了632份国歌创作投稿,还有694首歌词作品。小组里的每个人,都对这些作品进行了认真仔细的琢磨和讨论。

不过因为时间太紧,选出来的应征歌曲都不太如人意。第六小组的成员大多觉得,还是先用之前就已经很有名的《义勇军进行曲》临时当国歌比较好。

不过,在能不能暂时用《义勇军进行曲》来代替国歌这件事上,研讨组里的大家其实想法不太一样。

大家争论的重点是那首歌里的一句歌词,很多人觉得这句歌词放在国歌里不太合适,就连写这首歌词的田汉先生也同意稍微改动一下这句歌词。

到底哪句歌词曾引发众人热议不断?周总理为啥非得留住那句词不可呢?

【写在香烟盒衬纸上的歌词】

1931年的时候,日本鬼子找了个“柳条湖事件”的茬儿,故意捣乱,搞出了那个大名鼎鼎的“九一八事变”。

从那以后,全国各地都掀起了反抗日本侵略、拯救国家的热潮,各行各业的明白人都毫不犹豫地站了出来,为国家出力,文化艺术圈的人们也同样积极。

电通影业公司在上海成立,它在抗战那会儿可是个大名鼎鼎的地方,专门拍进步电影。

1934年秋季,田汉接了个重要任务,要给电通影业公司写个电影剧本,目的是要大力宣扬抗日救亡,让大家伙儿都团结起来一起抗日。田汉琢磨着,这电影得围绕长城抗战来展开,于是他给这电影起了个初步的名字,叫《凤凰涅槃》。

写剧本时,田汉对这部电影的想法逐渐变得更加明确了。

他琢磨着,自己拍电影得把国内那紧张氛围给展现出来,就是讲一群年轻男女,一开始还犹豫不决、瞻前顾后的,但后来心一横,决定挺身而出和敌人干到底。得拍出那种画面,活灵活现的,好让现在的年轻人看了能醒悟过来。

所以,他就想着给这个还在写的剧本换个名字,最后定下了《风云儿女》这个新剧名。

冬天那会儿,田汉把刚弄好的故事大概交给了电通影业公司的孙师毅。

电影剧本是有了,可主题曲的事儿还没着落,田汉二话不说,主动挑起了写主题曲歌词的大梁。

他心里一直装着对国家和人民的深深挂念,上海外滩码头上,那些背着沉甸甸麻袋的搬运工,还有街巷里光着脚丫子奔跑的孩子们,以及城外乡村那些无处安身的百姓,这些画面都牢牢刻在了田汉的心里头。

他得站出来,替那些受委屈的、心里憋着劲儿想反抗的大伙儿说话!

田汉曾这样回忆说:“这首歌啊,就是在咱们民族遭遇难关那会儿创作出来的。”

田汉原本计划把这首主题曲分成好几段来写,可倒霉的是,他刚搞定第一段,就被国民党扣上莫须有的罪名,扔进了大牢。

国民党声称的原因是“鼓吹共产主义思想”,田汉因为创作了不少关于抗战的文艺作品,早已成了国民党重点提防的对象。

进了牢房后,田汉没办法,只能先把写歌词的事儿放一放。这样一来,《义勇军进行曲》就只能照着田汉已经写好的第一段歌词来谱曲了。

好在,经过一番波折,这些珍贵的歌词最终摆在了电通影业公司孙师毅的办公桌上,而它们的载体,竟只是一张不起眼的香烟盒锡箔纸。

说起来,田汉为了给电影找到那首最贴切的主题曲,可真是费了不少心思。当他灵感突然闪现时,赶紧就抓过手边的香烟盒,把歌词匆匆写在了衬纸上。

后来,因为被抓得太急,第一段歌词的初稿根本没时间好好抄下来,所以孙师毅看到的时候,那歌词是写在香烟盒纸上的。

不过,衬纸因为沾了茶水,上面的字变得不太清楚。孙师毅费了好大劲,一点一点地琢磨,最终才把手头田汉的歌词手稿重新抄写了一遍。

不过,可能是誊写时字迹不太清楚,抄错了点儿,或者是谱曲时为了让歌曲更有劲儿,更符合谱子,所以最终定下来的歌词和田汉一开始写的手稿有点儿不一样。

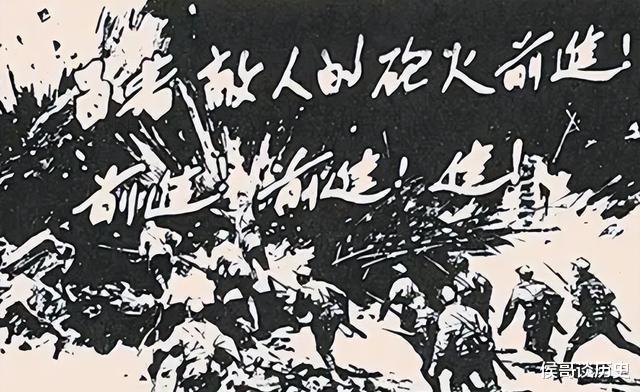

举个例子,手稿里原本写的“大炮飞机”被改简洁成了“炮火”。而在歌曲的最后部分,除了保留手稿原有的“前进!前进!”之外,还多加了一个“进”字,让歌曲更有力量。

这首充满力量、振奋人心的抗战歌曲,在那个时候自然而然地诞生了,虽然具体的创作经过现在已经很难弄清楚。

第二年5月24号,电影《风云儿女》在上海金城大戏院公映,一下子引起了大家的热烈讨论。

电影里播放的主题曲《义勇军进行曲》把电影的主旨提升到了新高度,那激昂的旋律和铿锵有力的歌词深深震撼着每位国人的心灵。

突然间,国内国外的人们再次涌起强烈的抗日救国热情,这股浪潮高涨到了极点。

【抗战最强音】

那时候,不少有远见的音乐人发现,歌曲真是鼓舞全国老百姓的最妙手段。而且那时候,留声机已经相当普及了,所以《义勇军进行曲》的旋律很快就火遍了城里城外,大街小巷都能听到。

《义勇军进行曲》能够迅速且广泛地流传开来,背后有个关键人物不得不提,那就是任光。

任光是我国近现代音乐史上很有名的作曲家,他写了很多大家都称赞的抗战歌曲,比如那首非常出名的《渔光曲》。

任光不光是位作曲家,他还是当时中国顶尖唱片公司百代唱片里头的音乐部门老大。

有了这个绝佳的机会,任光迅速动手,第一时间制作出了《义勇军进行曲》的唱片,给这首歌的广泛流传打下了坚实的基础。

大家不仅购买唱片来表达对这首抗战歌曲的支持,还争先恐后地学唱并传播开来。

那时候,不管是大家聚在一起搞活动,还是唱歌跳舞的表演,《义勇军进行曲》总是少不了的,而且经常是放在最后,当作重头戏来唱。

近代有位叫丰子恺的画家说过,1938年那会儿,他到处跑。从浙江跑到江西,然后又去了湖南,最后到了汉口。一路上,老能听到有人唱《义勇军进行曲》。

在城市里听到那样的歌声不足为奇,可让他感到惊奇的是,就连“那隐藏在荒山中的小小村落”,也能清晰听见人们高亢地唱着“中华民族正处于危急关头”的旋律。

不管身处何地,无论家境富裕还是贫穷,在面对国家的重大关头,每个人心中都燃烧着抗日救国的热情。

学生们是《义勇军进行曲》这首歌曲的主要传播者和演唱者。

在1937年到1940年这段时间里,《申报》报纸多次刊登了学生们唱起《义勇军进行曲》的情况。那时候,经常能看到报纸上描述,一群群的学生聚在一起,大声唱着这首激昂的歌曲。从1937年开始,到1940年,《申报》不断记录下了这样的场景,展现了学生们的热情与决心。他们唱得响亮,充满了力量,仿佛要用歌声来表达自己的爱国之情。

那时候,各篇文章和报道里,这首歌的名字总是频繁出现,随处可见。

在《号外》提到的小巷子里,有个大概十四五岁的中学生,正一本正经地教弟弟妹妹们唱《国歌》,他们清脆的童声,一字一句都透着坚定:“起来,不愿做奴隶的人们。”

在李文彬所描绘的学生宿舍场景中,常常会飘出阵阵低沉而有力的歌声,那是大家在齐声哼唱着《义勇军进行曲》的旋律,歌词中带着力量。

在上海纪念“一二八”事变四周年的大会上,年轻歌唱队伍带头唱起的是那首《义勇军进行曲》。

在打仗的最前沿,到处都能听到《义勇军进行曲》那激昂的旋律。

在那个乌漆墨黑、国家深陷困境的时期,《国歌》就像一盏明灯,给人们带来了希望的曙光。

汉口那些支援抗战的女同志们在探望受伤军人时,给几千多名战士带去了这首歌,大家都齐声高唱。而在黄土高原上,八路军战士们跋山涉水、扎营休息时,哼唱的还是这首曲子。

李公朴在被带去苏州的路上,嘴里哼的还是那首《义勇军进行曲》,一直没停。

唱起《国歌》的时候,每个人心里头都热腾腾的,满是坚定的盼头。这盼头,就是对国家难关一起扛的勇气,是相信抗战肯定能赢的信念。

【从“战歌”到“国歌”】

1949年那会儿,人民解放军势如破竹,把国民党军队打得节节败退,紧接着,着手准备建立新中国的事情就被安排上了。

1949年6月份,我们党把社会各界的大佬们都请到了北平,大家分成几个小组,一块儿商量怎么建立和发展新中国的事情。

第六小组是专门负责搞国歌的那个团队,他们一开始琢磨着,要不直接问问大家,看看大伙儿对国歌有啥好想法。于是,他们就发了个通知,说欢迎大家来投稿。你猜怎么着?这通知一发出去,也就四十来天吧,第六小组的邮箱就快被挤爆了,前前后后收到了694份歌词作品。

初选评委经过一番精挑细选,最后挑出了13首歌词,让它们成功晋级到下一轮,并且被编进了《国歌歌词备选集》里头。

但最后敲定作为新中国国歌的歌曲,并不是那十三首候选歌词中的任何一首,而是大家老早就熟悉得不能再熟悉的那首——《义勇军进行曲》。

马叙伦是负责挑选国歌的人,他回忆道,那时候他们收到了好几百首歌,每首都挺不错的,作为一般的革命歌曲很合适。但要真当成国歌,就感觉少了点什么,总觉得不那么对味儿。

马叙伦在国歌商量会上说了自己的看法,他觉得时间太紧,新国歌不好马上做出来,不如从那些大家常唱的革命歌曲里挑一个当国歌,看能不能行。

第六小组特别喜欢那首《义勇军进行曲》,觉得它特别带劲,很有革命气息。

不过在要不要把《义勇军进行曲》定为国歌这事儿上,组里大家的看法不太一样。

有人认为,《义勇军进行曲》旋律振奋人心,用作国歌挺合适的,没啥大问题。

然而,这首歌毕竟诞生于一个特殊的历史时期,里面唱的“中华民族面临最严峻的时刻”搁到现在感觉有点儿不太合适。要是还打算拿它当国歌,那歌词就得改改。

田汉这位原歌词的作者,同样站在这边的立场上。他觉得《义勇军进行曲》的旋律挺棒的,没啥大问题。但他写的那些歌词呢,带着点儿历史味儿。现在咱们都迈进新时代的大门了,所以这老歌词啊,是时候退位让贤,给新歌词腾腾地方了。

不过,像梁思成这样的一些学者,他们并不同意上述观点。

大家伙觉得,《义勇军进行曲》作为历史留下来的宝贝,得保持原汁原味,所以无论是曲子还是歌词,都不该动,得让它完完整整的。

从那时候的会议笔记来看,支持改歌词的人比反对的人要多。但奇怪的是,最后咋还是用了原来的歌词呢?

在田汉写的那些往事里头,他给这事儿找了个说法。

之前,有人提议要改动歌词,周总理想了想,然后说:“咱们还是得用老的歌词,这样才能真正打动人心。”他觉得,歌词一旦改动了,唱起来的感觉就不对了,很难再找回那种情感。

周总理接着又说道:“咱们前头还有帝国主义那些敌人呢,咱们建设搞得越好,帝国主义就越眼红咱们,越想着法子来捣乱、破坏咱们,甚至攻打咱们,这能说咱们就一点危险都没有了吗?”

所以,干脆就留下这句歌词,时刻提醒自己,挺好的。

1949年9月27号那天,大家商量了俩月后,最后拍板决定,在正式的国歌还没弄出来之前,先用《义勇军进行曲》顶上。

1949年10月1号那天,开国大典上发生了件大事。五星红旗慢慢地升了起来,与此同时,《义勇军进行曲》的旋律在天安门广场上回荡,响得震耳欲聋。

现在咱们常唱的那首国歌,歌词还是老样子,不过曲子和最初的版本比起来,调调和节奏上有点小差异。

这样的改动让歌曲的表现力上了一个台阶,让《义勇军进行曲》唱起来更加雄壮有力,充满力量感。

1949年11月15号,《新华社信箱》针对那些没改动的歌词内容,给出了他们的答复。

文章里头说了,《义勇军进行曲》这首歌,在过去是咱们中国人民抗日时候的打气歌,给了大家救国的信心。以后啊,它还会继续激励我们,跟帝国主义对着干,绝不退缩。

歌词原样留存,意在时刻警醒我们安乐不忘危难时,心里得装着祖国一路走来历经的千辛万苦,激励我们持续怀揣爱国心,不忘初心。

为了让全国老百姓都能哼上国歌,中央电台打了个头阵,1950年新年第一天,也就是1月1号,他们开播时就放起了《义勇军进行曲》。

之后,全国各地的本地电台也都行动起来,一个接一个地教大家唱起了国歌。

不管是工厂晚上的学习班,还是村里的农民联合会,不论是年轻人的集体活动,还是女性们的社团,各地的文化活动中心这些社会组织都在教大家唱国歌。