别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿

唐伯虎自幼聪颖,能诗擅画,十六岁便中秀才。

十九岁娶徐氏,夫妻恩爱。正在唐伯虎踌躇满志时,父亲突然中风过世,母亲因悲伤也随父亲而去,后又惊闻妹妹在夫家自杀,心爱的妻子也因产后虚弱撒手而去,刚出生的孩子三天后夭折。亲人接连病故,对他打击甚大。

二十七岁时,他高中解元后迎娶何氏。当上京考取进士时,被诬告行贿主考官,拖入刑堂棍打,押入大牢。经几番周折后释狱后,落魄潦倒,前途尽毁,妻子何氏不堪其苦,弃他而去。人生再次跌入低谷。

三十六岁时,他顶着压力娶了青楼女子沈九娘,琴瑟和鸣。可惜没过几年,沈九娘就因操劳过度去世了。唐伯虎遭此打击,之后再没动过续弦的念头,余生都沉浸在对沈九娘的思念之中。

唐伯虎一生坎坷,贫困凄苦,孤独终老,享年五十四岁。死时连棺材钱都是朋友凑的。

桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙

下面这6首诗作,贯穿了他的一生,从青年时期的求仕坎坷,到中年时期经历挫折后的感悟与追求,再到晚年对生死的豁达态度,每一首都饱含着他真挚的情感,反映了他丰富的内心世界和人生经历。

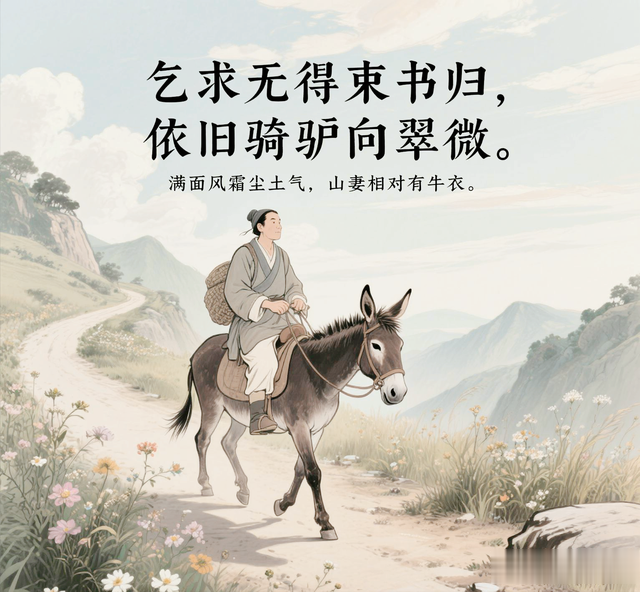

乞求无得束书归,依旧骑驴向翠微

1.《骑驴思归图》

乞求无得束书归,依旧骑驴向翠微。

满面风霜尘土气,山妻相对有牛衣。

此诗是唐伯虎早期作品,反映了他在求取功名道路上的坎坷。诗中描绘了自己求仕无果,只能束书归乡,骑驴行于山间的情景。

"乞求无得束书归"一句,撕开了古代知识分子的体面外衣。"乞求"二字堪称诗眼,既指向科举制度下的卑微姿态,又暗示着精神尊严的沦陷。唐伯虎以自嘲口吻将寒士求官比作街头行乞,那些被束之高阁的圣贤书,此刻竟成了求乞未果的见证物。"依旧骑驴向翠微"暗含多重悖论。驴背上的文人本应是"细雨骑驴入剑门"的诗意符号,此处却成了重复失败的隐喻。"依旧"二字如重锤击打,暴露出知识阶层在仕隐之间的永恒彷徨。翠微山色不再是归隐乐土,反而成为映照失败者身影的巨大镜面,折射出整个时代文人的集体焦虑。

"满面风霜尘土气"彻底消解了传统文人"玉树临风"的审美想象。用蒙太奇手法将镜头推至面部特写:龟裂的皮肤、蒙尘的须髯、浑浊的目光,曾经"谈笑有鸿儒"的雅士风范,在现实风霜中剥落殆尽,暴露出知识分子的真实生存境遇。“山妻相对有牛衣”,则通过想象归家后与妻子相对,穿着简陋的场景,表现出生活的贫寒。此时的唐伯虎虽遭受挫折,但仍对未来抱有一丝希望,诗中既有落魄的无奈,又有对生活的质朴情感。

姑苏城外一茅屋,万树桃花月满天

2.《把酒对月歌》

李白前时原有月,惟有李白诗能说。

李白如今已仙去,月在青天几圆缺。

今人犹歌李白诗,明月还如李白时。

我当李白对明月,月与李白安能知。

李白能诗复能酒,我今百杯复千首。

我愧虽无李白才,料应月不嫌我丑。

我也不登天子船,我也不上长安眠。

姑苏城外一茅屋,万树桃花月满天。

此诗创作于唐伯虎经历科场舞弊案之后。科场的变故,使他从科举入仕的美梦中跌落,人生陷入低谷。在遭受这一重大打击后,唐伯虎开始重新审视自己的人生追求和价值取向,其诗歌创作也更加注重抒发内心的真实情感,表达对现实的不满和对自由生活的向往。

诗歌以对李白和明月的咏叹开篇,通过对李白与明月关系的阐述,表达了对李白才华的敬仰和对其诗歌艺术的推崇。“李白如今已仙去,月在青天几圆缺”,借时光流逝、明月依旧,暗示着李白的诗歌艺术永恒不朽,同时也流露出自己对人生短暂的感慨。

“我当李白对明月,月与李白安能知”,诗人将自己置于与李白相同的情境之中,与明月相对,试图与李白的精神世界产生共鸣。然而,他也深知自己与李白在才华上的差距,“我愧虽无李白才,料应月不嫌我丑”,这种自嘲式的表达,既体现了他对李白的谦逊态度,又展现出他不自卑、不气馁的性格特点。

“我也不登天子船,我也不上长安眠”是诗歌的核心语句,直接表明了他对仕途的决绝态度。经历科场的黑暗后,唐伯虎对封建官场的腐败和虚伪有了深刻认识,他不愿再为追求功名利禄而折腰。“姑苏城外一茅屋,万树桃花月满天”,描绘出一幅远离尘世喧嚣、宁静美好的隐居生活图景。在这里,他可以摆脱世俗的束缚,自由自在地生活,与桃花、明月为伴,享受大自然的宁静与美好。这首诗通过对李白的追忆和自我情感的抒发,深刻地反映了唐伯虎在人生挫折后的心境转变,从追求功名到向往自由、隐逸生活的价值取向变化,同时也展现了他豪放不羁、洒脱自在的个性。

桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱

3.《桃花庵歌》

桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。

桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。

酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。

半醒半醉日复日,花落花开年复年。

但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前。

车尘马足富者趣,酒盏花枝贫者缘。

若将富贵比贫贱,一在平地一在天。

若将贫贱比车马,他得驱驰我得闲。

别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。

不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。

同样创作于科场舞弊案之后,此时的唐伯虎在精神上已经逐渐从打击中走出来,开始寻求新的生活方式和精神寄托。他在苏州桃花坞修建了桃花庵,过上了相对隐居的生活,这首诗正是他这种生活状态和心境的真实写照。

诗歌以“桃花”为核心意象,反复咏叹,营造出一个充满诗意和浪漫色彩的世界。“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱”,开篇四句,通过对桃花坞、桃花庵、桃花仙的层层渲染,描绘出一个宛如世外桃源的理想之地,而诗人自比桃花仙人,展现出一种超凡脱俗的气质。

“酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。半醒半醉日复日,花落花开年复年”,这几句生动地描绘了诗人在桃花庵中的日常生活状态,他或清醒地坐在花前,或沉醉地卧于花下,日复一日,年复一年,与桃花相伴,饮酒作乐。这种看似慵懒、放纵的生活方式,实则是他对现实不满的一种逃避,是在无奈之下寻求的一种精神慰藉。

“但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前。车尘马足富者趣,酒盏花枝贫者缘”,诗人通过对比富贵与贫贱两种生活方式,鲜明地表达了自己的价值取向。他宁愿在花酒之间度过一生,也不愿为了追求富贵而向权贵卑躬屈膝。在他看来,富者追求的车马尘嚣之趣,与贫者享受的酒盏花枝之缘,有着本质的区别。“若将富贵比贫贱,一在平地一在天。若将贫贱比车马,他得驱驰我得闲”,进一步阐述了富贵与贫贱的不同之处,强调了自己选择贫贱但闲适生活的理由,即追求内心的自由和平静。

“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”,这两句是全诗的精髓所在,展现了唐伯虎独特的个性和超脱的精神境界。他深知自己的行为和思想不被世人理解,甚至被视为疯癫,但他并不在意,反而嘲笑世人的世俗和短视。“不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田”,以历史的眼光,指出那些曾经的豪杰如今都已化为尘土,他们的墓地也不过是被人锄作田地,没有了花酒相伴的生活。这一句进一步强化了诗人对功名利禄的看淡,对自由、闲适生活的坚守。

《桃花庵歌》以其独特的艺术风格、深刻的思想内涵和真挚的情感表达,成为唐伯虎诗歌中的经典之作。它不仅反映了诗人在人生挫折后的心境转变和精神追求,也展现了明代文人在特定社会环境下的思想情感和价值取向,具有重要的历史文化价值和艺术审美价值。

愁聚眉峰尽日颦,晓看天色暮看云

4.《一剪梅·雨打梨花深闭门》

雨打梨花深闭门,忘了青春,误了青春。

赏心乐事共谁论?花下销魂,月下销魂。

愁聚眉峰尽日颦,千点啼痕,万点啼痕。

晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君。

此词创作时间与上述两首诗相近,在经历人生重大挫折后,唐伯虎的情感世界也变得更加丰富和复杂。他在孤独和寂寞中,常常通过诗词来抒发内心的情感,这首词便是他情感表达的一种体现。

词的开篇“雨打梨花深闭门”,描绘了一幅雨打梨花、院门深闭的凄凉景象。“雨打梨花”象征着美好事物的凋零,营造出一种哀怨、忧伤的氛围;“深闭门”则暗示着主人公与外界的隔绝,孤独地沉浸在自己的情感世界中。“忘了青春,误了青春”,直接表达了主人公对时光流逝的感慨和惋惜,青春在孤独和忧愁中悄然逝去,而她却无能为力。

“赏心乐事共谁论?花下销魂,月下销魂”,这几句写出了主人公内心的孤独和寂寞。她有许多美好的事情和感受,却无人可以倾诉,只能在花下和月下独自黯然神伤。“销魂”一词,生动地描绘出她极度痛苦和悲伤的心情。

下阕“愁聚眉峰尽日颦,千点啼痕,万点啼痕”,通过对主人公神态和泪痕的描写,进一步强化了她的忧愁和悲伤。她整日眉头紧锁,脸上布满了无数的泪痕,可见其内心的痛苦之深。“晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君”,这三句是全词的点睛之笔,将主人公的思念之情表达得淋漓尽致。她从早到晚,无论行走还是静坐,心中都在思念着自己的心上人。通过对时间和行为的描写,细腻地展现了她思念的深切和持久。

这首词以其细腻的情感描写、独特的意境营造和优美的语言表达,成为唐伯虎词作中的经典之作。它不仅反映了主人公的孤独、寂寞和思念之情,也在一定程度上折射出唐伯虎自身在人生挫折后的情感状态,即孤独、寂寞和对美好情感的渴望。

不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田

5.《言志》

不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田。

闲来写就青山卖,不使人间造孽钱。

这首诗创作于唐伯虎晚年时期。此时的他,经历了人生的风风雨雨,对世事有了更深刻的认识和感悟。他已经彻底放弃了对功名利禄的追求,选择了以卖画为生的生活方式,这首诗正是他这种生活态度和人生哲学的真实写照。

闲来写就青山卖,不使人间造孽钱

诗的前两句“不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田”,以简洁有力的语言,表明了自己的人生选择。他既不追求道家的炼丹成仙,也不向往佛家的坐禅修行,更不愿意为了钱财去从事商业活动或耕田劳作。这四种在当时社会中常见的人生道路,他都一一舍弃,体现出他与众不同的人生态度和价值取向。

“闲来写就青山卖,不使人间造孽钱”,后两句则道出了他的生活方式和人生准则。他以绘画为业,通过自己的艺术创作来换取生活所需。“写就青山”,展现了他对绘画艺术的热爱和执着,他将自己对自然山水的观察和感悟融入到画作之中;“不使人间造孽钱”,则体现了他的高尚品格和道德操守。他认为通过自己的辛勤劳动和艺术才华获得的收入,是正当的、干净的,不沾染任何罪恶和污浊。

这首诗虽然只有短短四句,但却内涵丰富,深刻地反映了唐伯虎晚年的生活态度和人生哲学。它体现了他对自由、独立生活的追求,对世俗名利的不屑,以及对道德和良知的坚守。同时,也展现了他作为一名艺术家的自信和自豪,以及对自己艺术创作价值的肯定。

阳间地府俱相似,只当漂流在异乡

6.《临终诗》

生在阳间有散场,死归地府也何妨。

阳间地府俱相似,只当漂流在异乡。

此诗是唐伯虎临终前的绝笔之作。一生坎坷,历经磨难,到了生命的尽头,他对人生和生死有了最终的感悟和思考,这首诗便是他临终心境的真实写照。

“生在阳间有散场,死归地府也何妨”,诗的开篇便以一种豁达、超脱的态度看待生死。在唐伯虎看来,人生就如同一场聚会,无论多么热闹、繁华,最终都有散场的时候;而死亡也并非可怕之事,即使死后归地府,也没有什么值得畏惧的。这种对生死的看淡,体现出他在经历了人生的种种挫折和磨难后,内心的平静和坦然。

“阳间地府俱相似,只当漂流在异乡”,后两句进一步阐述了他对生死的看法。他认为阳间和地府并没有本质的区别,无论是在阳间生活还是死后在地府,都如同在异乡漂泊一样。这种将生死视为一种自然的、平等的存在状态的观点,反映出他对人生的深刻理解和对命运的无奈接受。

整首诗语言简洁明了,情感真挚而深沉。虽然表面上看似豁达、超脱,但在这种豁达的背后,却隐藏着无尽的悲凉和无奈。唐伯虎一生才华横溢,却命运坎坷,历经磨难。他在临终之际,以这样一种看似平静的方式表达对生死的看法,实际上是对自己一生的总结和感慨,是对命运不公的一种无声的抗争。这首诗也成为了唐伯虎诗歌创作的一个重要篇章,展现了他在生命最后时刻的精神境界和情感世界。

雨打梨花深闭门,赏心乐事共谁论?