黄庭坚的《诸上座帖》作为草书艺术的巅峰之作,其“霸气”特质确实能引发观者截然不同的反应——内行叹服其技法之精妙、意境之超然,外行或因难以辨识字形而心生抵触。这种两极化的评价,恰是艺术作品超越时代、挑战认知的典型表现。

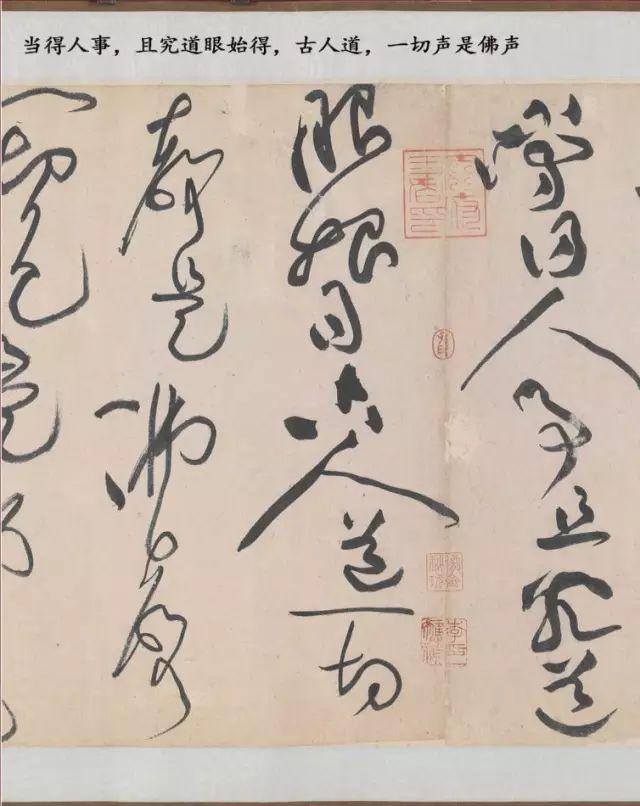

黄庭坚突破晋唐草书“连、平、快”的范式,以“断、顿、慢”重构节奏。其横画藏锋起笔、一波三折,竖画如长枪大戟,中宫收紧而四缘肆意伸展,形成“辐射式”结构。这种笔法既需悬腕摄锋的高超控笔力,又暗合禅宗“答非所问”的思辨逻辑,使字形在欹侧中见平衡,在开张中显力度。

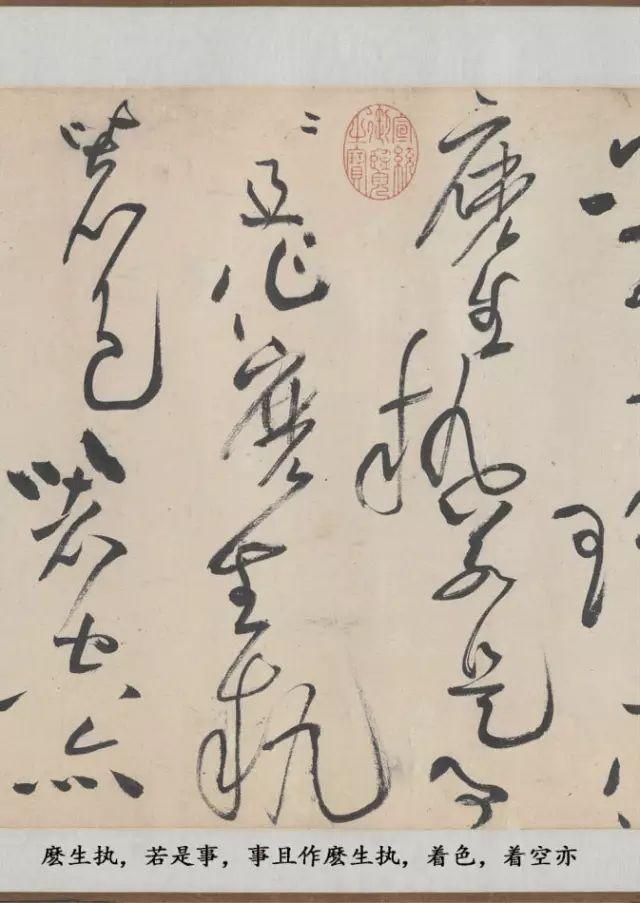

章法上,黄庭坚以“错落有致”破除行列规矩,通过字形大小、点画展蹙制造视觉焦点。如“执着什么为”中“执”字突兀放大,与周遭小字形成“抢眼”对比;而“落始得”三字连笔,又以实化虚,打破空间单调。这种“颠倒中求平正”的布局,恰如禅宗“逾规矩于法度之外”的修行境界。

作品内容为五代文益禅师语录,黄庭坚以草书为载体,将参禅心得注入笔端。其狂草中“粗犷豪放”的线条,实则是对“僧气”的超越,代之以文人的老辣恣肆。这种“狂纵”非为炫技,而是通过笔墨的“抖擞”之气,传递“直指本心”的禅宗真谛。

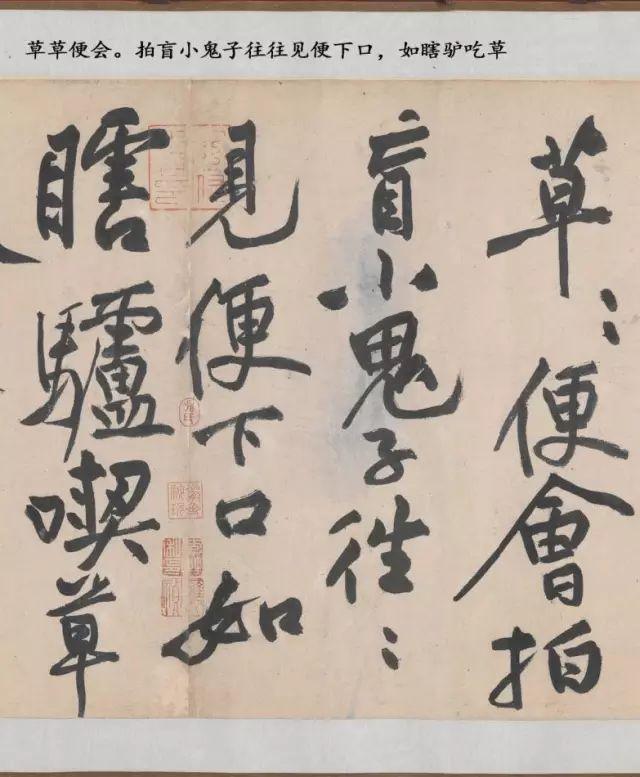

草书特有的符号化特征,使非专业观众难以从字形中获取语义信息。黄庭坚刻意拉长的笔画与夸张的欹侧结构,进一步加剧了这种认知难度,导致观者产生“乱书”的误解。

传统书法审美强调“中正平和”,而《诸上座帖》的“纵横奇倔”与“大开大合”,挑战了大众对书法“雅致”的固有认知。这种冲突在缺乏书法史背景的观者中尤为明显。

作品深植于禅宗哲学与文人书论,若不了解黄庭坚“以禅喻书”的理论(如“字中有笔,如禅句中有眼”),便难以体会其“一波三折”的笔意实为对“顿悟”过程的具象化表达。

《诸上座帖》的争议性,恰是其艺术生命力的体现。黄庭坚以草书为媒介,将禅宗的破执精神、文人的个性表达与书法的形式语言熔铸一体,创造出“狂草亦可载道”的新范式。这种超越性,既为后世提供了技法创新的范本,更启示我们:真正的艺术,往往诞生于对既有规则的解构与重构之中。

完整高清大图