2002年、2012年、2013年国家文物局共计发布三批禁止出境文物目录,共计195件(组),保护国家一级文物中的孤品和易损品。其中:收藏于上海的有8件。

1、西周晋侯苏钟(一套 16 件)

西周时期青铜器,1992 年出土于山西省曲沃县北赵村,现上海博物馆、山西博物院各有收藏。

编钟的主人是西周晚期的晋侯稣。因为辅佐周厉王亲征有功,稣在钟的表面分段刻记了355字长篇铭文。按照音律排布的两行钟,铭文也连缀成篇。晋侯稣钟由16件甬钟组成,14件藏于上海博物馆,2件存留在山西省考古所。晋侯稣钟由三组不同时代的甬钟构成,其中一组来自西周晚期,另外两组甬钟则早于西周晚期。因此可见,这套编钟可能是晋侯稣收集而来的,也可能是在战争中俘获而来的战利品。

2、西周大克鼎

西周时期青铜器,1890 年出土于陕西扶风,现藏于上海博物馆。

大克鼎,与中国国家博物馆之大盂鼎,台北故宫博物院之毛公鼎,被誉为晚清“海内青铜器三宝”。自1952年上海博物馆开馆以后,成为上博引以为豪的镇馆之宝,常年在一楼青铜陈列室展出。作为鼎中重器,虽然百多年来考古发现成果斐然,但迄今仍与大盂鼎同为有铭文青铜圆鼎中最大的两件,至为尊贵。该鼎于清光绪中期在陕西扶风县法门镇任村出土,后由潘祖荫收藏并捐献给国家,现藏于上海博物馆。

3、怀素《苦笋帖》卷

唐代书法作品,现藏于上海博物馆。

苦笋帖是史称“草圣”的唐大书法家怀素书法作品。文物尺寸:纵25.1厘米,横12厘米。苦笋帖是目前公认的书法家怀素传真迹传世作品。《苦笋帖》:为一则手札,此帖两行十四字,字径及寸,无书写年月,内容为“苦笋及茗异常佳,乃可迳来。怀素上”。2012年第二批禁止出国(境)展览文物目录(书画类)》的通知,怀素苦笋帖就是其中之一。

4、孙位《高逸图》卷

唐代绘画作品,现藏于上海博物馆。

高逸图是唐朝著名宫廷画家孙位创作的彩色绢本人物画,又名《竹林七贤图》。文物尺寸,纵45.2 厘米,横168.7 厘米。高逸图在宋朝就属于皇家收藏品,也是孙位目前唯一的一幅存世作品。高逸图手法也是开启五代画法之先河。2012年第二批禁止出国(境)展览文物目录(书画类)》的通知。孙位高逸图就是其中之一。

5、战国商鞅方升

战国时期青铜器,现藏于上海博物馆。

商鞅方升是商鞅为秦国变法统一度量衡时所监制的标准量器,方升较窄的一端有一中空柄,其余三个侧面与底面都刻有铭文,铭文可分为两组。方升的体量并不大,通长18.7厘米,宽6.9厘米,深2.3厘米,容积为202.15毫升,也就比手略大,然而这样一件小型青铜器却受到了极大的重视,因为它见证了湮远历史中的重大节点,更作为一件标准量器,成为中华文明经济秩序奠基之途上的“强国重器”。

6、明曹全碑初拓本

文物全称:明曹全碑初拓本(“因”字不损本),现藏于上海博物馆。

曹全碑,全称《汉郃阳令曹全碑》,东汉灵帝中平二年(185)年十月立。内容为王敞记述曹全生平。明万历初年,该碑在陕西郃阳县旧城出土,碑被当地的农民在陕西郃阳莘里村挖了出来,当时陕西的书法家闻讯而至,他们对这块珍贵的石碑,做了20多份珍贵的拓本。这块石碑运往城里的时候,碑面上的“因” 字被磕掉,后来石碑被砸为两段。曹全碑未被磕碰折断之前的20多份拓本,先后丢失毁损,最后只剩下一份拓本,被江南富商顾文彬倾其所有,在京城购得,这份独一无二的拓本,被藏于过云楼,成为顾家最重要的一件藏品。后顾家后人将其捐至上海博物馆。

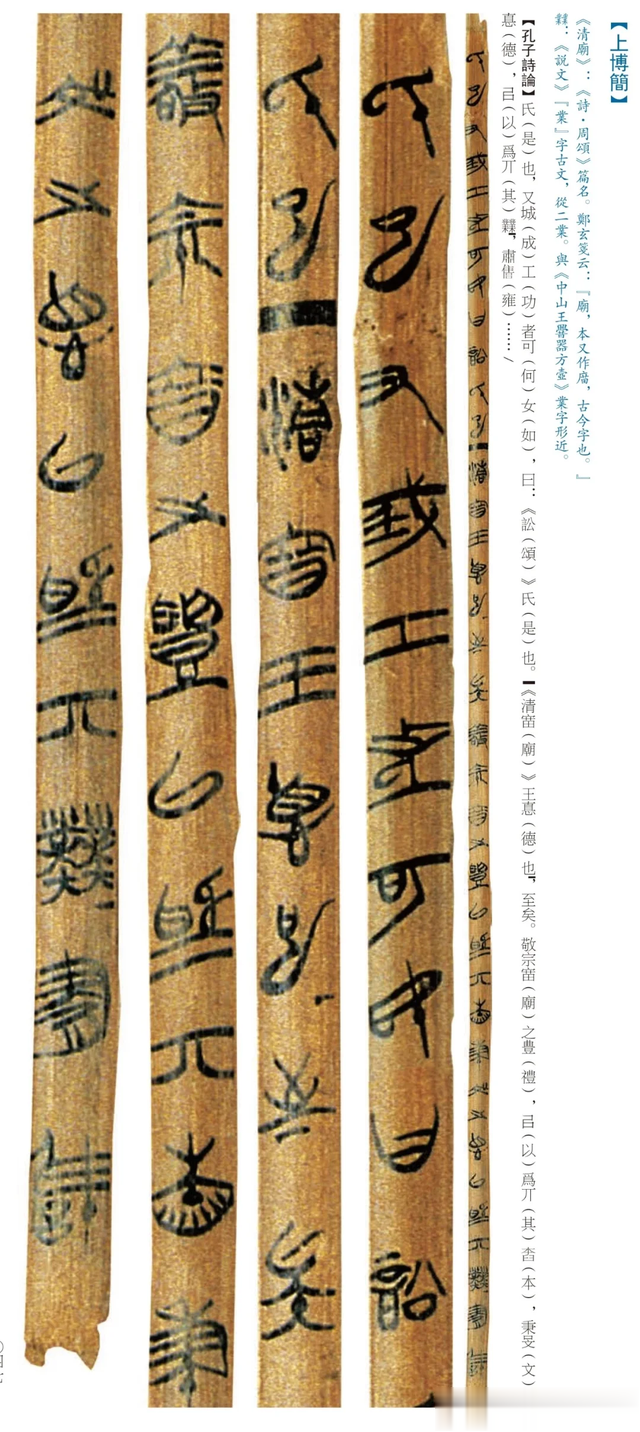

7、战国楚简《孔子诗论》

楚简《孔子诗论》 所属年代:战国中晚期 现藏地:上海博物馆 类别:竹简 字数:1006字 数量:29枚。

1994年上海博物馆在香港文物市场购回一批战国楚简,经过马承源先生等学者的整理,其中有29支竹简1006个字涉及了谈论《诗经》的内容,并且因其中有6处"孔子曰",所以马承源先生将其命名为《孔子诗论》。 《诗经》是我国最早的诗歌总集,编成于春秋时期。据《史记》等书记载,《诗经》系孔子删定。全书分“风”、“雅”、“颂”三大类,计305首。 竹简把《诗经》的类别称为“讼”、“大夏”、“小夏”和“邦风”,也就是“颂”、“大雅”、“小雅”和“国风”。这批竹简的发现,弥补了先秦诗学研究的空白,为先秦诗学的研究提供大量有价值的文献材料,可谓是中国诗学的开山之作。

8、王安石《楞严经旨要》卷

宋·王安石《楞严经旨要》卷 作 者:王安石 创作年代:宋 书法类型:楷书、行书 材质:纸本 规格:纵:29.9厘米,横:119厘米 现收藏地:上海博物馆

此卷为王安石去世前一年亲自校正楞严经卷文字。自署"余归锺山,道原假楞严本,手自校正,刻之寺中,时元丰八年(1085)四月十一日临川王安石稽首敬书"。作者时年六十五岁。卷后有南宋牟献之,元王蒙,明项元汴、周诗题跋。曾经元陈惟寅,明项元汴、曹溶鉴藏。 《楞严经旨要》是王安石晚年的一部重要著作,既体现了他的书法艺术成就,也反映了他的思想动态和价值取向。同时,该作品也对中国佛教文化产生了深远的影响。