在锂电池的多元格局中,圆柱电池、方形电池和软包电池各具优势。其中,圆柱电池作为最早实现规模化量产的锂电池类型,凭借持续的技术创新与市场适应性,在行业中始终占据重要地位。

圆柱电池的诞生源于技术与市场需求的完美契合。20世纪末,随着便携式电子设备对轻便高效电源的需求激增,索尼公司敏锐把握机遇,推出革命性的18650圆柱电池,迅速引领消费电子市场风潮。凭借其优异的性能,圆柱电池很快成为行业主流,并推动消费电子产品向小型化、轻量化与长续航方向快速发展。

在电动汽车产业化初期,圆柱电池也凭借其独特优势成为关键推动力。2008年,特斯拉首款电动跑车Roadster创新性地采用近7000节18650锂电池组合方案,不仅展现了圆柱电池卓越的产品一致性、成熟的制造工艺和突出的成本优势,更成功助力特斯拉打开电动汽车商业化大门,为全球新能源汽车产业从概念验证迈向规模化发展奠定了重要基础。

圆柱电池的逆袭:中国企业的全球崛起与技术突围

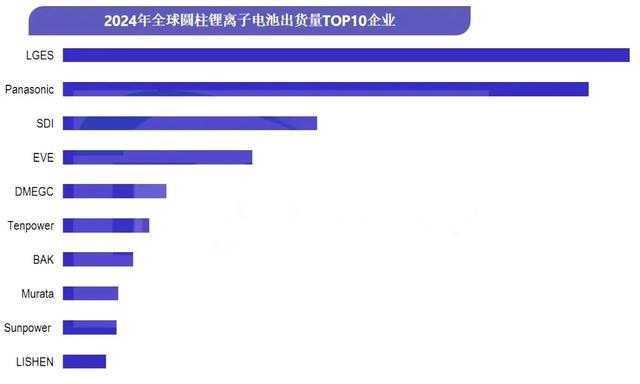

在全球能源革命的浪潮中,圆柱电池正经历着前所未有的战略变局。这个起源于日本、壮大于美国的电池形态,在新能源革命的第三个十年,迎来了中国企业的强势崛起。2024年全球圆柱电池市场43.6%的份额归属中国制造,这不仅是数字的更迭,更标志着全球动力电池产业格局的重构。在这场技术革命与产业变革的交叉点上,中国企业正以独特的战略思维,重新定义圆柱电池的价值维度。

一、圆柱电池的进化论:从技术跟随到创新引领

18650圆柱电池的诞生堪称工业设计的经典案例。索尼工程师在1991年突破性地采用卷绕式结构,将直径18mm、高度65mm的标准化尺寸与钴酸锂正极材料完美结合,创造了能量密度突破100Wh/kg的里程碑。这种"标准化模组+灵活组合"的设计理念,奠定了圆柱电池在消费电子领域长达二十年的统治地位。

特斯拉在2008年将6831节18650电池组合成动力系统,开创了"小电芯大系统"的先河。这种设计充分利用圆柱电池天然的物理稳定性:每个电芯独立钢壳封装,热失控时可通过泄压阀定向释放能量。马斯克团队通过精密的电池管理系统(BMS),将单体电芯的温差控制在±2℃以内,创造了当时电动车续航里程的纪录。

中国企业的技术突围始于材料体系的创新。宁德时代在2018年率先将硅碳复合材料应用于21700圆柱电池负极,使能量密度提升至300Wh/kg。贝特瑞研发的核壳结构三元材料,将镍含量提升至90%的同时,通过铝镁包覆技术将循环寿命延长至2000次。这种材料端的突破,使中国圆柱电池在能量密度、循环寿命等核心指标上实现对日韩企业的超越。

二、技术破壁:中国制造的创新密码

全极耳技术(Multi-tab)的突破标志着结构创新的质变。传统圆柱电池仅有两个极耳,电流传输路径长达数米。亿纬锂能开发的"蛇形极耳"结构,将集流体与壳体直接连接,使内阻降低60%。这种设计使4680电池在20C倍率放电时温升不超过15℃,为超级快充奠定了物理基础。

在制造工艺层面,中国设备企业已实现关键突破。先导智能研发的激光焊接设备,将4680电池的焊接速度提升至0.15秒/个,焊接良率达到99.98%。杭可科技的全自动装配线,整合了X射线检测、AI视觉识别等智能模块,将生产节拍缩短至0.8秒/颗。这种制造效率的提升,使中国圆柱电池的单体成本较日韩企业低30%以上。

材料体系的革新正在突破物理极限。国轩高科研发的预锂化技术,通过在负极表面沉积金属锂,补偿首次循环的锂损耗,将电池首效提升至94%。当升科技开发的单晶高镍材料,采用梯度烧结工艺,使NCMA四元材料在4.4V高电压下仍保持结构稳定。这些创新使中国圆柱电池在-30℃低温环境下仍能保持85%的容量。

三、应用场景革命:从电动化到能源互联网

在微型出行领域,圆柱电池正在重塑产业生态。小牛电动车的Mavic系列采用21700电芯,通过模块化设计实现电池包的即插即用。这种设计使换电柜的储能单元可以灵活配置,单个柜体日均服务能力提升至300次。美团第四代无人配送车采用柔性电池包设计,可根据载货量自动调整电池数量,实现能效最优。

储能场景的技术适配正在创造新价值。阳光电源开发的集装箱式储能系统,采用280Ah大圆柱电芯,通过立体堆叠使空间利用率达到75%。该系统采用液冷循环与相变材料复合热管理,将温差控制在1.5℃以内。在青海的戈壁储能电站,这种设计使系统循环效率达到92%,度电成本降至0.15元。

能源互联网时代,圆柱电池展现出独特优势。特斯拉的Powerwall 3家用储能系统采用4680电芯簇设计,每个电芯簇可独立运行,系统可用率提升至99.99%。远景能源的智慧风场将圆柱电池模组集成到风机塔筒,通过边缘计算实现毫秒级功率响应。这种分布式储能架构,使风电场的弃风率降低至2%以下。

在碳中和的全球竞赛中,圆柱电池已超越单纯的产品竞争,成为新能源生态系统的基础元件。中国企业的崛起,本质上是制造能力、技术创新与场景洞察的协同突破。从材料基因的编辑到制造范式的重构,从应用场景的开拓到能源生态的构建,中国圆柱电池产业正在书写新的全球规则。当4680电池开始规模化装车,当钠离子圆柱电池走向商用,这场静默的革命正在重塑万亿级新能源产业的权力版图。未来十年,圆柱电池的进化将不仅是技术的迭代,更是人类能源利用方式的范式变革。