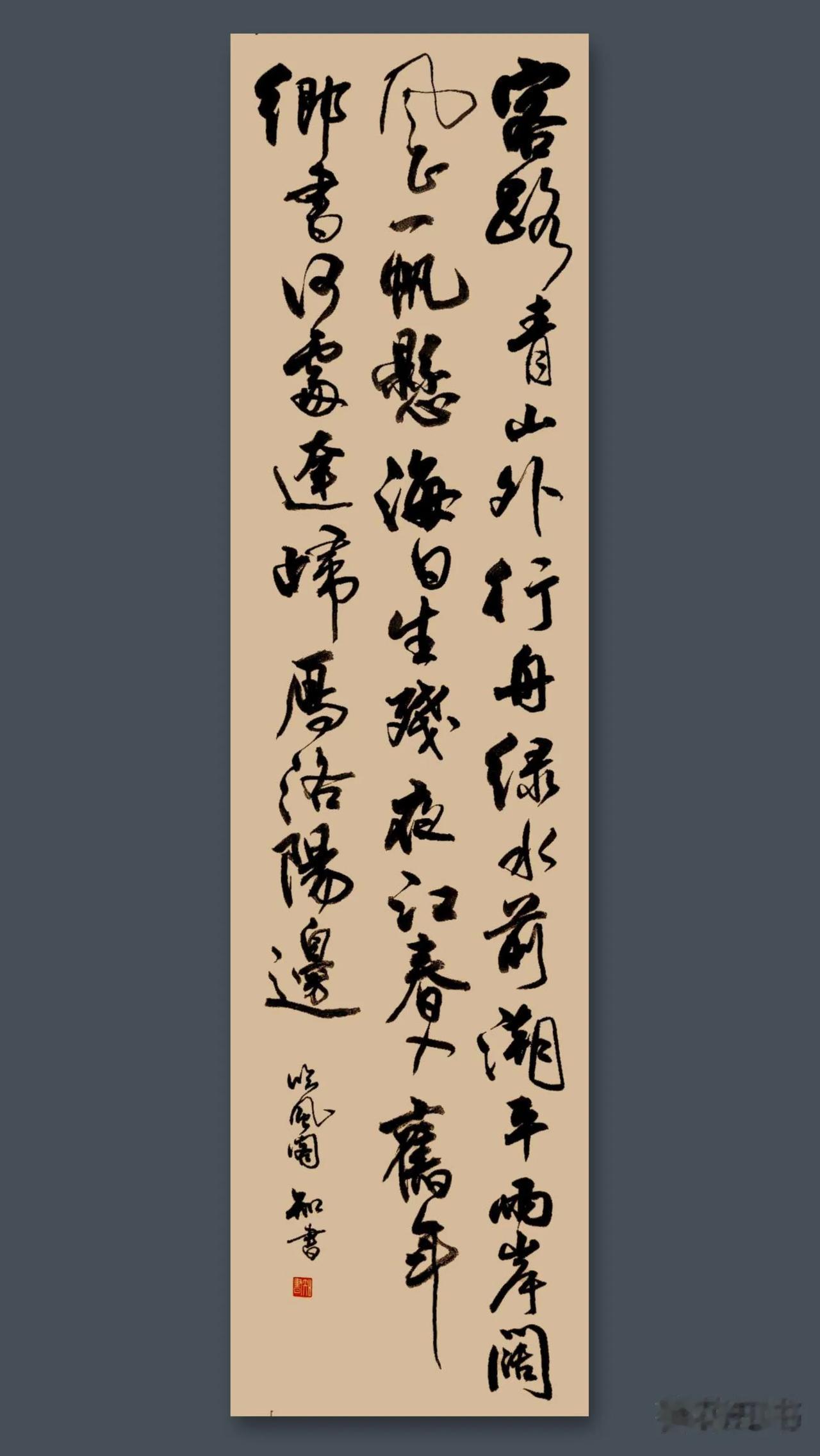

在浩瀚的书法艺术长河中,《阁帖》作为一部汇聚了历代书法大家墨迹的瑰宝,历来被众多书家视为研习书法的宝典。然而,却有人发出“书家好观《阁帖》,此正是病”的感慨,这究竟是何缘由?细细品味这句话,我们不难发现其中蕴含的深意与对书法艺术的深刻洞察。

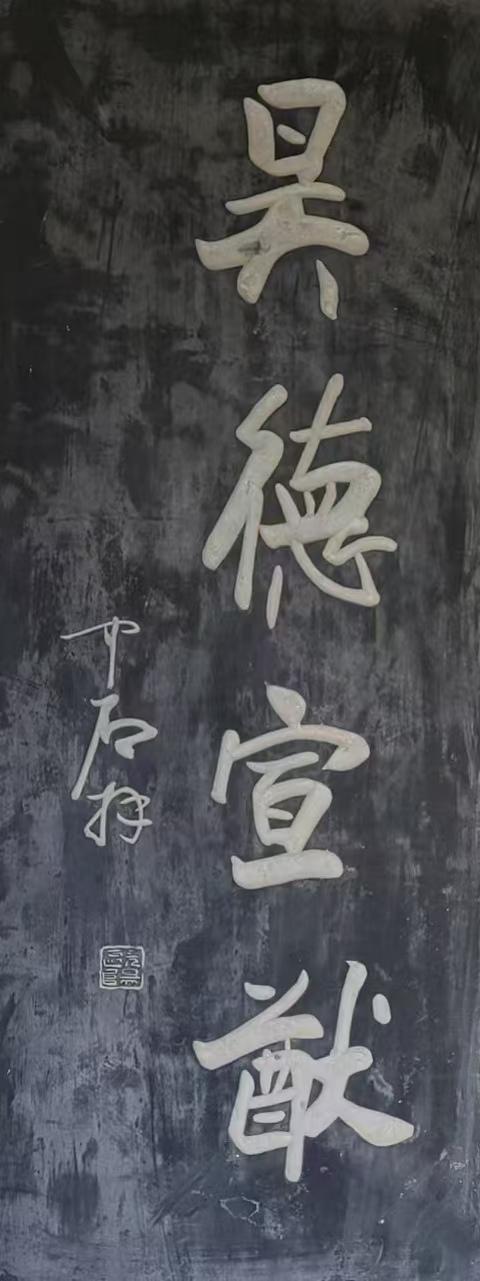

《阁帖》,即《淳化阁帖》,是中国历史上最早的一部丛帖,由宋太宗赵炅命王著编选,淳化三年(公元992年)摹刻于枣木板上,藏于禁中。这部帖集收录了自先秦至隋唐的名家墨宝,上起传说中的史籀,下至唐代的李世民、李治、武则天、李隆基以及诸名家书翰,时间跨度长达一千多年,涵盖了真、草、隶、篆、行等多种书体,堪称书法艺术的百科全书。其历史价值、艺术价值和文化价值不言而喻,对于后世书家而言,无疑是一座取之不尽、用之不竭的宝藏。

然而,正如那位发出感慨的书家所言,过分依赖《阁帖》并非明智之举。这其中的“病”,并非指观看《阁帖》本身有何不妥,而是指书家在研习过程中可能陷入的误区。王著等人在编纂《阁帖》时,虽然力求精准地再现古人的笔墨风采,但由于时代、审美、技艺等多方面的差异,他们很难完全把握晋唐人笔意的精髓。因此,《阁帖》中的字形虽似,但神韵难求,书家若一味模仿其形,而忽略了笔墨背后的意境与情感,便容易陷入“得其形而失其神”的困境。

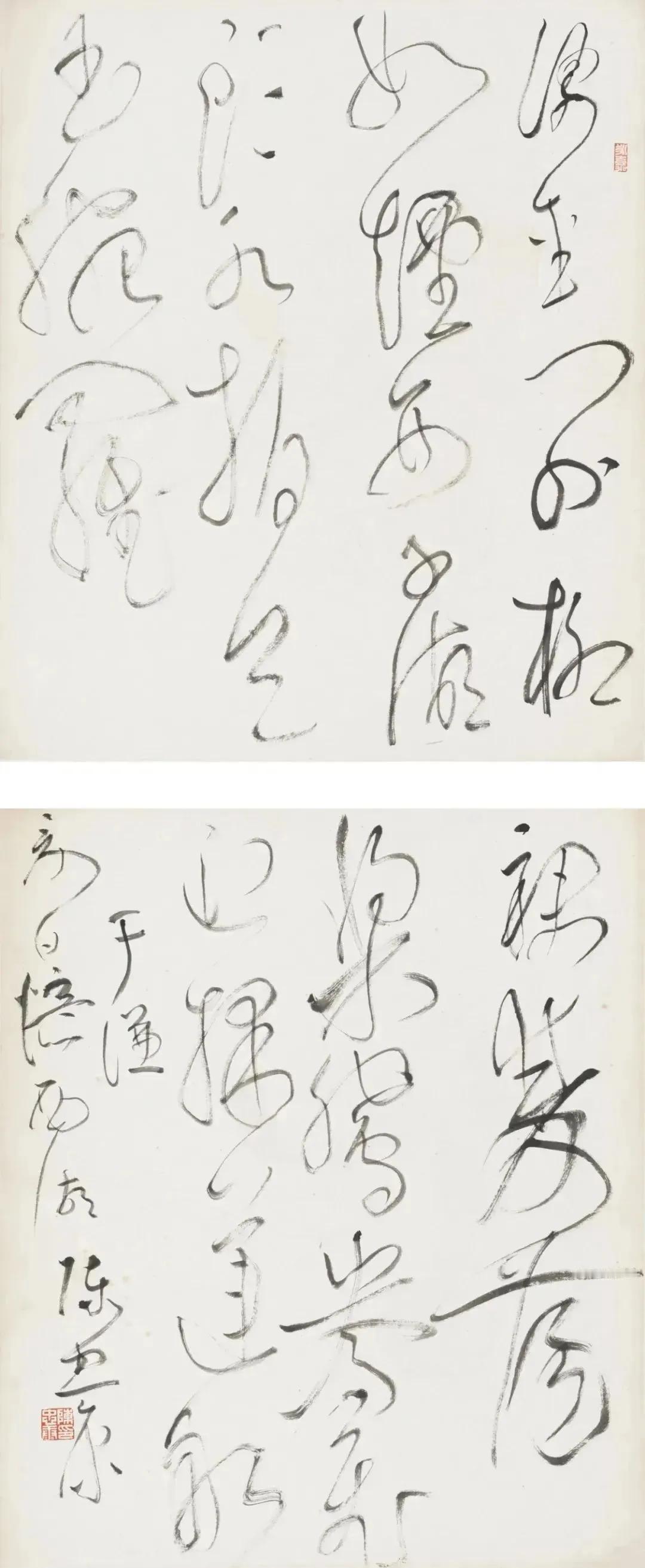

晋唐时期的书法,是中国书法史上的黄金时代。这一时期的书法家们,不仅技艺精湛,更有着深厚的文化素养和独特的审美追求。他们的笔墨之中,蕴含着对自然、人生、宇宙的深刻理解与感悟。这种超越形式的精神追求,正是晋唐书法能够流传千古、熠熠生辉的关键所在。而《阁帖》虽然尽可能地保留了这些书法家的墨迹,但由于刻帖本身的局限性,以及编纂者审美观念的制约,使得《阁帖》中的书法作品在一定程度上失去了原作的神韵与灵动。

书家在研习《阁帖》时,若不能洞察这一点,而只是盲目地追求字形上的相似,便很容易陷入机械模仿的泥潭。这种模仿,虽然能够在外形上达到一定的水准,但却无法触及书法的核心与灵魂。正如古人所言:“书贵神采,不贵形模。”一个真正的书法家,应该追求的不仅仅是字形上的准确与美观,更应该是笔墨背后的意境与情感。这种意境与情感,是书法艺术的真正魅力所在,也是书家与观众之间心灵沟通的桥梁。

那么,如何避免这种“病”呢?关键在于书家要有一种超越《阁帖》的视野与追求。在研习《阁帖》的同时,书家应该广泛涉猎各种书法资源,包括古代的碑刻、墓志、手卷等,以及近现代的书法作品。通过这些作品的学习与比较,书家可以更加全面地了解书法艺术的演变历程和不同风格的特点,从而培养起一种更为开阔的审美视野和更为敏锐的审美判断力。

此外,书家还应该注重自身的文化修养和情感体验。书法艺术不仅仅是技艺的展现,更是文化与情感的载体。一个有着深厚文化素养和丰富情感体验的书家,其笔下的作品往往能够透露出一种独特的韵味与气质。这种韵味与气质,是任何刻帖都无法完全复制的。因此,书家在研习书法的过程中,应该不断地提升自己的文化素养和情感层次,让自己的作品更加富有内涵和生命力。

当然,这并不是说《阁帖》没有价值或者不值得学习。相反,《阁帖》作为一部汇聚了历代书法大家墨迹的宝典,其历史价值、艺术价值和文化价值都是不容忽视的。书家在研习书法的过程中,完全可以从《阁帖》中汲取营养和灵感。但是,这种学习和汲取应该是有选择性的、有批判性的。书家应该根据自己的实际情况和审美追求,有选择地吸收《阁帖》中的精华部分,同时结合自己的创作实践进行创新和发挥。

在这个过程中,书家还需要保持一种谦逊和敬畏的态度。书法艺术是一门博大精深的学问,任何一个人都不可能完全掌握其全部奥秘。因此,书家在研习书法的过程中应该保持一种开放的心态和不断进取的精神,勇于承认自己的不足并寻求改进的途径。同时,书家还应该对古人的书法作品保持一种敬畏之心,尊重他们的创作成果和审美追求,从中汲取智慧和力量。

综上所述,“书家好观《阁帖》,此正是病”这句话并不是对《阁帖》的否定或贬低,而是对书家在研习书法过程中可能陷入的误区的提醒和警示。书家在研习《阁帖》时应该保持一种清醒的头脑和敏锐的洞察力,既要看到其历史价值和文化意义,又要警惕其中可能存在的局限性和不足。只有这样,书家才能在研习书法的过程中不断取得进步和突破,创作出真正具有艺术价值和生命力的书法作品。