有些现象,明明就在我们身边,却总被忽略。

最近这几年,医院风湿免疫科门诊多了不少新面孔,问诊单上多了同一个词——痛风。

有人去年还是一条腿走江湖,今年就被“石头脚”折磨得痛不欲生。

新冠疫情三年,除了大家都在讨论的“白肺”、脱发、睡眠障碍、心慌气短,痛风的队伍也在悄悄壮大,甚至有点像春天的野草,烧不尽,长还来。

这到底是怎么回事?难道新冠和痛风之间,还有什么不为人知的秘密?

别急,这事儿真不是巧合。

数据不会骗人。根据中国风湿病学会2023年统计,门诊痛风初诊人数对比2019年增长了近一倍。朋友圈里有句话叫“十人九胖一痛风”,其实一点也不夸张。以前,痛风是中老年男士的“专利”,现在不少年轻人也被拉下水,甚至有95后因为脚肿走不了路,查出来尿酸超标。

有人感叹,脚痛成了“新冠后遗症”,这话虽不严谨,却也有几分道理。

表面看起来,痛风和新冠八竿子打不着,实则暗流涌动。背后那根看不见的线,牵出了五个原因,每一个都和你我的生活息息相关。

要说疫情三年彻底改变了什么,是口罩和核酸,还有那些扎根在生活里的小细节,悄悄地把痛风往你身边推。

先说头一个,生活方式的巨大转变。

先说头一个,生活方式的巨大转变。想想疫情刚爆发那阵,谁不是一边抢口罩一边屯零食?

小区封控,外卖成了救命稻草,奶茶、炸鸡、火锅、夜宵,仿佛一夜之间成了“精神食粮”。一场疫情,让动起来变成了难事,体育场关门,广场舞也停了。人动得少,吃得又多,体重蹭蹭涨,脂肪肝、三高接踵而来。

别以为胖只是形象问题,身体里的代谢早已悄悄“罢工”,尿酸水平自然水涨船高。用一句话总结,就是“宅家三年,痛风在招手”。

第二个因素,饮食结构的“后遗症”。

第二个因素,饮食结构的“后遗症”。疫情期间,许多人养成了囤积高热量、高嘌呤食物的习惯。火锅丸子、牛肉干、啤酒、方便面、海鲜罐头……这些东西,嘌呤含量高得让人头皮发麻。你以为偶尔吃一次没事,殊不知,长期下来,尿酸像水缸里加水,早晚要满出来。

中国自古有句老话,“病从口入”,饭桌上的选择,决定了你身体里的风暴。新冠期间,谁还不是在家撸串看剧?可惜,嘴上过瘾,脚上遭殃。

再来说说心理压力和睡眠紊乱。

再来说说心理压力和睡眠紊乱。别以为压力只会让人掉头发、失眠。情绪紧张、熬夜、焦虑,都会让身体的激素分泌乱成一锅粥,肾脏代谢尿酸的能力大大下降。新冠带来的是病毒,还有“精神内耗”。

不少人反映,疫情后睡眠越来越差,白天没精神,晚上更容易吃夜宵,身体紊乱,尿酸就这样悄悄积攒。你看,痛风不是天上掉下来的,而是憋出来的。

第四点,有点冷门,却极其关键——新冠及疫苗后的免疫反应和药物影响。

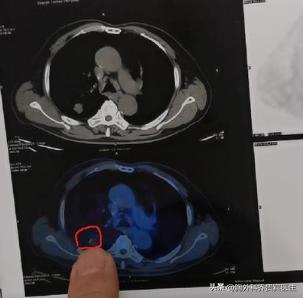

第四点,有点冷门,却极其关键——新冠及疫苗后的免疫反应和药物影响。不少人得了新冠后,出现了短时间的肾功能波动,甚至有些人要用到激素、抗病毒药物。这些药物对肾脏的负担不小,尿酸排泄效率下降,痛风发作风险直线飙升。

还有免疫系统,疫情期间不少人免疫功能紊乱,身体自我修复能力下降,哪怕尿酸水平变化不大,也更容易诱发痛风。很多患者以为自己“什么都没变”,其实身体内部已经悄然生变。

别忘了信息时代的“自我诊疗”。

别忘了信息时代的“自我诊疗”。这年头,手指一点,什么养生知识都能搜到,大家都成了“半个专家”。疫情期间,很多人自己买药、补充各种保健品,降尿酸药、维生素C、提升免疫力的各种“神药”轮番上阵,却忽略了药物之间的相互作用。

比如某些保健品反而促进尿酸生成,或者药物影响肾脏排酸功能,反而雪上加霜。还有人听信网络偏方,喝醋、泡脚、断食,结果尿酸不降反升。信息过载,让不少人迷失在“自我救赎”的路上。

说到这里,不得不感叹一句,痛风的流行其实是社会的镜像。疫情让生活节奏大变,饮食、作息、压力、用药,全都变了味。就像小时候学过的农谚,“一场春雨一场暖,一场暴雨一场灾”,变化总是悄无声息,却能带来翻天覆地的后果。

过去,痛风常被认为是“富贵病”,可现在,普通家庭、年轻打工人都难以幸免。时代变了,健康的底线也在悄悄下移。

有人问:我本来就没怎么吃海鲜,怎么也开始痛风了?别总盯着“高嘌呤”,其实肥胖、胰岛素抵抗、脂肪肝才是真正的幕后推手。

疫情后,肥胖率大幅提升,数据显示,2022年我国18岁及以上居民超重率已接近50%。脂肪肝和代谢综合征悄悄爬上门槛,尿酸自然降不下去。别再拿“我没喝啤酒”当挡箭牌,身体的账本,一笔都不会漏。

还有人说,痛风发作是不是就完了?

痛风只是冰山一角。尿酸高,说明代谢已经出问题了,心血管、肾脏、脑血管都在悄悄埋雷。就像广东人常说的“湿气重”,其实尿酸高也是身体“湿气”滞留的结果,时间久了,伤的可不只是脚。很多人以为痛风疼一阵就过去了,慢性尿酸高对肾脏的损伤是悄无声息的。

三年疫情,多少人查体才发现肾功能异常,罪魁祸首正是尿酸。

再说说地域和饮食文化的影响。

南方地区,火锅、啤酒、海鲜,饮食结构本来就偏高嘌呤,疫情一来,大家都宅家自娱自乐。北方人喜欢喝酒吃肉,痛风也不饶人。中国饮食文化源远流长,但现代生活方式和传统习惯碰撞,痛风的流行也成了“新国民病”。

全球都在经历痛风高发的浪潮,欧美、日本同样如此,背后都是现代化、城市化、快节奏生活的影子。

说到底,痛风不是“倒霉蛋”才会中招,而是现代社会的“集体画像”。疫情只是加速器,把本来潜伏的风险提前暴露。想彻底避开痛风,光是戒掉海鲜啤酒远远不够。

要从生活的每个角落下手,调整饮食,动起来,管理情绪,科学用药,别再盲目相信“神药偏方”。痛风不会因为你年轻、瘦就绕开你,也不会因为你自认为健康就手下留情。它只认身体的“账本”。

有时候,患者最常问的不是“怎么治疗”,而是“为啥偏偏是我”。其实答案很简单,身体不会说谎,生活方式的每一处细节,都会在某天以痛风的名义“讨债”。新冠疫情是社会的一面镜子,更是健康的警钟。别等脚肿了才后悔,早点警觉,才是真正的“后疫情生存法则”。

给所有“痛风候选人”一句忠告:别把健康当儿戏,别拿身体做实验。疫情终将过去,痛风可不会自动消失。与其等脚疼了才抓狂,不如现在就开始改变。少熬夜、多运动、管住嘴、放宽心,身体的账本,只有你自己能还清。

痛风不是天灾,而是生活方式的必然结果。别再让未来的自己为今天的选择买单。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考文献:

[1]李小英,张颖,王伟,等.我国痛风发病现状及流行趋势分析[J].中华风湿病学杂志,2023,27(2):89-95.

[2]中国疾病预防控制中心.中国居民营养与慢性病状况报告(2022年)[R].北京:中国疾病预防控制中心,2022.

[3]张晓琳,陈珂,吴婷婷,等.新冠疫情后我国居民健康行为变化及其影响因素分析[J].中国健康教育,2023,39(1):12-18.