一位51岁的中年男子,平时身体硬朗,突然肚子剧痛送医,结果CT一查,医生倒吸一口凉气:腹部动脉、肠系膜血管、甚至肾动脉里,竟然全是血栓!

究竟是什么让一个看似健康的人,体内堆满了“死神的种子”?谁又能想到,罪魁祸首竟是一根根看似无害的烟。

烟瘾30年,血栓满腹,这不是巧合

这位患者姓李,是一名普通工人,30年来烟不离手,每天至少一包烟是标配。他从没觉得抽烟有什么问题,体检也没发现大毛病。

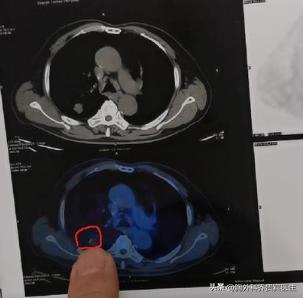

但就在某天,一顿饭刚吃完,突然出现剧烈腹痛,疼得冷汗直冒。紧急送到医院后,医生安排了增强CT,结果触目惊心:肠系膜动脉几乎被血栓堵死,肠道已经出现缺血坏死的征象。

血管科专家判断,李先生的病情与长期吸烟直接相关。吸烟诱发动脉内皮损伤,促进血小板聚集、血管收缩,增加血液黏稠度,最终导致多处血栓形成。这不是偶然,而是常年累月的结果。

根据《中华医学杂志》2024年发布的一项多中心研究显示,中国男性吸烟者中,因血栓引发的心脑血管疾病发病率是非吸烟者的4倍,尤其是40岁以上人群,风险更为突出。

血栓就像“体内炸弹”,不分昼夜地威胁生命血栓,通俗点讲,就是血管里的“堵塞物”,它可能是血小板聚集成团,也可能是脂质沉积后形成的粥样硬化斑块脱落。

它像是体内不定时炸弹,一旦脱落,就可能随血流游走,造成心梗、脑梗、肺栓塞等致命疾病。

很多人以为血栓只“盯上”老年人,其实不然。现在血栓的“魔爪”越来越年轻化,与生活方式息息相关。吸烟、高油高盐饮食、久坐不动、肥胖、熬夜等,都是高风险因素。

国家心血管病中心2023年发布的《中国心血管健康与疾病报告》指出,我国每年因血栓相关疾病死亡人数超过250万人,占总死亡率的40%以上。而其中一大诱因,正是长期吸烟。

烟草是“温柔的屠刀”,别让自己成了下一个案例

李先生的经历并非孤例。杭州市第一人民医院心内科曾接诊一位年仅45岁的男子,突发心梗,送院时心跳骤停。抢救后恢复心跳,医生发现他肺部、冠状动脉均有血栓,患者也是20余年的烟龄。

烟草中的尼古丁、一氧化碳和焦油等成分,会直接损伤血管内皮细胞,诱发动脉硬化和血栓形成。长期吸烟还会干扰脂代谢,使低密度脂蛋白胆固醇升高,进一步加重血管病变。

而最可怕的是,吸烟者常常对烟草的危害“免疫”,觉得“身边人也抽,不也活得好好的?”可殊不知,这就像拆盲盒,有些人中了头奖,有些人中了“爆炸”。

正如俗话说的:“烟枪嘴里冒烟,心脑血管先捣乱。”这不是夸张,而是医学事实。

不只有心脑血管,烟草还在悄悄“偷走”健康除了血栓,吸烟还会引发一系列全身性疾病。比如慢阻肺、肺癌、胃癌、胰腺癌,甚至不孕不育。世界卫生组织早在2022年就指出,吸烟是导致全球过早死亡的第一大可控风险因素。

中华预防医学会发布的数据显示,中国每年有超过100万人死于吸烟相关疾病。更令人痛心的是,被动吸烟同样危险,每年因二手烟暴露而死亡的人群超过10万,其中大多数是女性和儿童。

吸烟不仅是个人爱好,更是一种家庭和社会负担。一个人抽烟,全家人“吸毒”,这绝不是危言耸听。

健康生活,从“戒烟”开始李先生的手术虽然及时,保住了性命,但术后需长期服用抗凝药物,生活质量大打折扣。医生提醒他:“这次救回来,是幸运;但如果不戒烟,下次可能就没这么幸运了。”

戒烟并非遥不可及。国家卫健委已在多个城市设立戒烟门诊,提供专业指导与药物辅助;同时,《健康中国2030行动计划》也明确提出,要全民提高控烟意识,减少烟草依赖。

对于广大中年朋友,尤其是已经有高血压、高血脂、糖尿病等基础疾病的群体,更应警惕烟草的“加分作用”。这类人本身就容易形成血栓,再加上烟草诱发血管损伤,就像火上浇油,风险成倍增加。

生活中,要真正做到远离血栓,建议做到以下几点:

第一,立即戒烟。无论抽了几年,戒掉永远不晚。戒烟一年后,心梗风险可下降50%。

第二,控制三高。高血压、高血脂、糖尿病是血栓的“孪生兄弟”,务必定期体检、按时服药。

第三,多动少坐。久坐不动是血栓的温床。哪怕每天走上30分钟,也是好习惯。

第四,饮食清淡。少油少盐多蔬菜,远离高脂高糖饮食,才能“清血管”。

第五,定期体检。尤其是40岁以上人群,建议每年检查血脂、血糖、血压,必要时做颈动脉超声、心电图。

让健康意识扎根生活,别等身体“报警”才后悔医生常说:“最好的治疗是预防,最贵的药不如最早的觉醒。”李先生的故事,是一个警钟,也是一面镜子。照见的是生活方式的习惯,映射的是健康管理的缺失。

中国老百姓讲究“有病早治,无病防病”。但现实中,太多人把这句话倒过来了——没病不管,有病怕看,大病才后悔。其实只要早一点重视,很多血栓都可以避免。

医生不仅是治病救人,更是健康理念的传播者。在门诊中,面对那些抽烟几十年却执迷不悟的人,有时医生会苦口婆心讲上一小时。有的患者感激涕零,有的却转头就抽上了下一根。

健康,终究要靠自己守护。医学可以提供建议,但不能替人戒烟,更不能替人选择生活方式。

请记住:吸烟不仅是对自己的伤害,更是对家人的不负责任。别等身体发出最后的警告,才意识到“健康,从来不是免费的午餐”。

参考文献:

[1]中华医学会心血管病学分会. 中国心血管健康与疾病报告2023[J]. 中华心血管病杂志, 2023, 51(10): 873-889.

[2]中国疾病预防控制中心. 中国烟草流行监测报告2022[R]. 北京: 中国CDC, 2022.

[3]中国预防医学会. 烟草与心脑血管疾病防治专家共识[J]. 中华预防医学杂志, 2024, 58(2): 102-109.

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。