中国人对浪漫的理解,向来与西方不同。

我们不爱直白的情话,却擅长将深情藏于器物之中——一方印章、一壶黄酒,甚至是一艘名为“祝融”的火星车,都能成为跨越千年的文化暗语。

而最近上线的纪录片《非遗探中华》,则用镜头对准了另一种“高定浪漫”:金石篆刻。

当乾隆的“弹幕式盖章”遇上现代人的文旅打卡,当8厘米印石被磨到只剩2厘米,这门传承三千年的技艺,正在用最中国的姿态讲述着独一无二的文化故事。

一、从帝王“弹幕”到凡人执念:印章里的文化密码提起印章,总绕不开那位“弹幕鼻祖”乾隆。

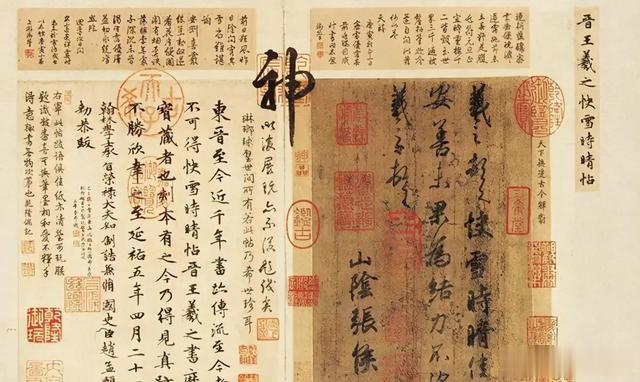

他在王羲之的《快雪时晴帖》上盖下100多方章的行为,被网友戏称为“古代点赞狂魔”。

但纪录片《非遗探中华》告诉我们:这些看似任性的“御览之宝”“十全老人”印章,实则暗藏玄机。

比如“三希堂精鉴玺”专用于顶级书画认证,而“乾隆宸翰”则是私人创作专用章——每一方印都是帝王审美体系的具象化表达。

这种对印章的痴迷并非帝王专属。

早在先秦时期,铜印便作为“权力身份证”出现;到了宋元,随着石材普及和文人参与,篆刻从实用工具升华为艺术载体。

苏轼的“眉阳苏轼”、米芾的“楚国米芾”,这些文人印不仅是签名,更是个性宣言。正如纪录片中所述:“盖印如作诗,方寸之间要容得下山河岁月。”

二、磨石八年入圣殿:一场师徒的“苦行”修行

二、磨石八年入圣殿:一场师徒的“苦行”修行如果说乾隆的印章是文化趣谈,那么西泠印社理事王勋与徒弟费春祥的故事,则让人看到篆刻艺术的另一面——近乎苦行的修炼。

为了考入篆刻界的“珠穆朗玛峰”西泠印社,王勋耗费八年光阴;而徒弟费春祥更将一块8厘米的印石生生磨去6厘米,只为追求刀锋划过石面的那一瞬完美。

这种执着让人想起齐白石的“一担石浆”传奇。

当年齐白石为练篆刻,硬是把一担青石磨成石粉,最终开创出“单刀直入”的凌厉风格。

纪录片中,王勋带着徒弟打篮球、游山水的场景,恰是对齐白石“印外求印”理念的当代演绎——艺术从来不在书斋里,而在生活褶皱处。

三、当激光遇见刻刀:传统非遗的破圈之路

三、当激光遇见刻刀:传统非遗的破圈之路面对“激光雕刻五分钟完成”的技术冲击,纪录片给出了耐人寻味的答案:在杭州某文创市集,年轻人排队三小时只为亲手刻一枚闲章。

机器复制的规整线条,终究敌不过手工篆刻的“金石味”——那些因力度不均产生的崩裂,反而成了独一无二的时间印记。

这种传统与现代的碰撞,在西泠印社的历史中早有预演。

1937年日军轰炸杭州时,创始人丁辅之冒死抢救“西泠八家”印谱;如今,印社将3D扫描技术用于古印修复,让文物在数字世界获得新生。

正如弹幕网站上的年轻人用“乾隆同款”印章刷屏,非遗传承从来不是固守,而是在碰撞中寻找共鸣。

四、为什么中国人总能把“老物件”变成新浪漫?

四、为什么中国人总能把“老物件”变成新浪漫?从“天问”探测器到“蛟龙”深潜器,中国人擅长用古老意象为现代科技赋魂。

篆刻亦是如此:纪录片中,00后女孩将偶像名字刻成花体印,网红博主用印章制作盲盒,就连故宫胶带也离不开印章纹样的加持。

这种跨越时空的对话,在方寸之间构建起新的文化语法。

当费春祥终于刻出被师父认可的“风雪夜归人”印时,弹幕飘过一句:“这不比爱情更浪漫?”

确实,中国人对篆刻的痴迷,本质上是对文化基因的确认——就像黄酒需经岁月醇化,印章也必须在时光中反复打磨。

那些留在石面上的刻痕,既是个人心性的外化,更是文明传承的密码。

结语:在快时代寻找慢答案

结语:在快时代寻找慢答案《非遗探中华》最动人的地方,在于它拍出了非遗的“人味”。

当王勋指着徒弟满手老茧说“这是篆刻人的勋章”,当游客在西湖边盖下“西泠印社”纪念章,那些曾被视作“老旧”的技艺,正以意想不到的方式重生。

或许真正的文化自信,就藏在这份从容里:不急着一夜爆红,不焦虑无人喝彩,只把每道刻痕都当作与先人的隔空击掌。

正如片尾那句解说词:“印章会斑驳,但文明永远鲜亮。”点击观看纪录片时,不妨备一杯清茶——90秒的视频或许太短,但足够让三千年的浪漫在你掌心苏醒。