在信息传播高度发达的当下,中日友好医院的这场风波却如投入深潭的石子,仅激起寥寥涟漪。笔者遍览数十家主流媒体平台,以 “中日友好医院” 为关键词检索,结果令人震惊 —— 这起涉及医疗伦理、人才培养的争议事件,在媒体端的热度近乎 “冰点”。部分媒体甚至对院方此前发布的通报置若罔闻,连最基本的信息转载都未完成。

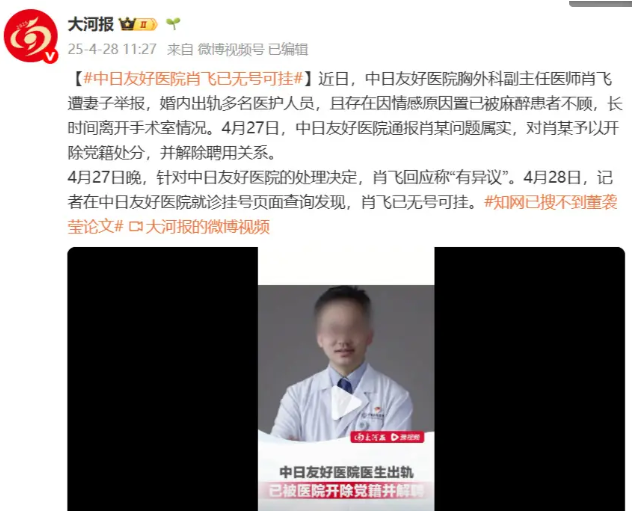

从现存的零星报道来看,这场舆论场的 “失声” 更显突兀。大河报以 “知网下架董袭莹论文”“肖飞专家号停挂”“董袭莹论文发表期刊影响因子仅 0.07” 等系列追踪,撕开事件一角;南方日报聚焦 “骨干人才简历被撤” 的细节;扬子晚报通过盘尼西林乐队键盘手的受访视角,带出 “医生拒打招呼” 的戏剧性情节;经济观察报则呈现了当事人肖飞 “私生活有亏,但医德无缺” 的争议性回应。仅有的两篇评论,一篇来自极目新闻对 “手术台空置 40 分钟” 荒诞现象的质问,另一篇由北京日报呼吁关注事件背后的行业违规问题。这些屈指可数的原创报道与评论,远远无法承载事件背后复杂的社会议题。

当公众视线被 “出轨”“桃色纠纷” 等吸睛标签牵引时,真正值得深思的医疗教育困境却被遮蔽。协和 “4+4” 培养模式,本以跨学科创新为初衷,试图打破传统医学教育壁垒,培养兼具人文素养与专业能力的复合型医学人才。但董袭莹的案例却暴露出该模式在实践中的巨大隐患:一名经济学本科生,凭借此通道进入顶尖医疗体系,博士论文仅有 30 页的单薄体量,却能在规培期参与高难度癌症手术。这种 “速成式” 培养,不仅引发公众对医学教育严谨性的质疑,更折射出权力渗透可能带来的制度漏洞。试想,若培养通道沦为权力寻租的温床,医疗资源分配的公平性将如何保障?患者的生命健康又该托付于谁?

在信息爆炸的时代,媒体的报道选择不仅关乎流量,更承载着社会监督的责任。当此类可能撼动行业根基的事件被边缘化,被娱乐化的表象掩盖,公众的知情权便成了无源之水。媒体不应止步于猎奇式报道,而需以专业视角穿透事件迷雾,追问制度设计的合理性、执行过程的规范性,推动行业的反思与革新。唯有如此,才能让公众看到事件全貌,让医疗体系在舆论监督中走向更透明、更公正的未来。