在博大精深的汉字体系中,“胄” 与 “冑” 这两个字犹如一对面貌相似却性格迥异的孪生兄弟,它们在古代的用法上存在着显著的区别。深入探究二者的差异,不仅能让我们领略汉字演变的奇妙历程,更能洞悉古人丰富的文化内涵与语言智慧。

读音上,两个字都读作zhòu(音:骤)。从字形来看,两个字都是上下结构,“胄”下部是 “肉”,以 “月” 字呈现。在汉字的演变长河中,“月” 字部首在许多情况下与身体部位或肉类相关联,这也为 “胄” 字的含义奠定了基础。而 “冑” 的下部为 “冃”。“冃” 字本身就像一个帽子的形状,这一象形特征直观地揭示了 “冑” 字与头部覆盖物的紧密联系。

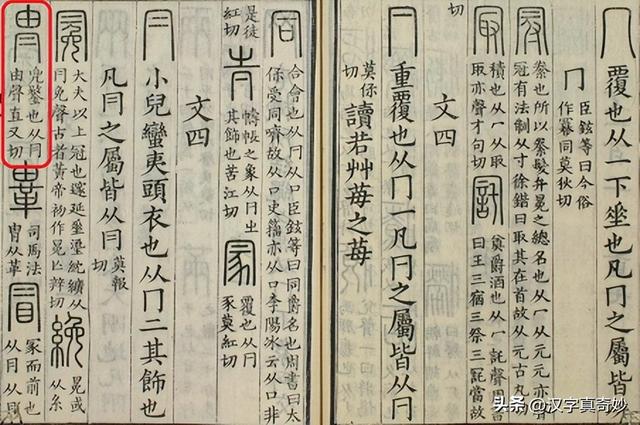

在含义方面,二者有着截然不同的指向。“胄”在《说文解字》中被归入“月”部,并明确解释说“胄,胤也。从肉,由声” 。“胤” 即后代之意,因此,“胄”的本义是指帝王或贵族的后代。例如在《三国志》中提到的 “将军既帝室之胄,信义著于四海”,这里的 “帝室之胄” 清晰地表明刘备作为皇室后裔的身份,凸显其正统地位。

《说文解字》——胄

随着时间的推移,“胄” 的含义逐渐扩展,不再仅仅局限于帝王贵族,也泛指一般人的后代,如 “华胄”、“世胄” 等词,用以表示家族的传承与延续。此外,“胄” 还可以表示对先辈事业、传统的承续,蕴含着一种历史的责任感与使命感。同时,它也是一个中国姓氏,承载着家族的血脉与文化记忆。

反观 “冑”,《说文解字》将其归为 “冃” 部,并解释说“胄,兜鍪也。从冃,由声”。其本义直指古代士兵打仗时头上所戴的帽子,也就是头盔。这一含义与它的字形结构高度契合,“冃” 所代表的帽子形状形象地描绘了头盔的模样。

《说文解字》——冑

在古代战争频繁的背景下,头盔作为重要的防护装备,对于保护士兵的生命安全起着至关重要的作用。因此,“冑” 字在军事领域频繁出现,如 “甲冑” 一词,“甲” 指铠甲,“冑” 指头盔,二者共同构成了古代士兵的基本防护装备,是战争场景中不可或缺的元素。

明代《正字通》截图

二字在南北朝时期出现混用,虽然唐代陆德明《经典释文》系统辨析后,官方文书重归规范,但不能完全纠偏。明代文学家杨慎在《丹铅录》中痛批"今之学者,以冑裔为甲冑之冑",可见当时淆乱之甚。《洪武正韵》也专门指出“冑与胄子之胄不同。经典多混,传写讹也”。《正字通》也曾做过辨析曰“胄与冂部甲冑字別,甲冑下从冃,冃音冒。此胄字下从肉,自有分也”。

各地现代规范字体

然而,随着时间的推移,由于 “贵胄之‘胄’” 与 “甲冑之‘冑’” 二字的下部件 “月” 和 “冃” 字形极为相近,在日常书写与使用过程中,人们逐渐将二者混同。这种混同现象在一定程度上反映了语言在发展过程中的简化与融合趋势。在新中国进行的汉字规范整理工作中,出于统一字形、便于学习和使用的考虑,将 “胄” 定为正体字,而 “冑” 则被定为异体字,并最终将 “冑” 作为异体字合并至 “胄” 字。

![千万不要对佛祖不理不睬,佛祖能保佑你家宅平安,无病无灾,关键是你要接![祈祷][](http://image.uczzd.cn/15800822121400824873.jpg?id=0)