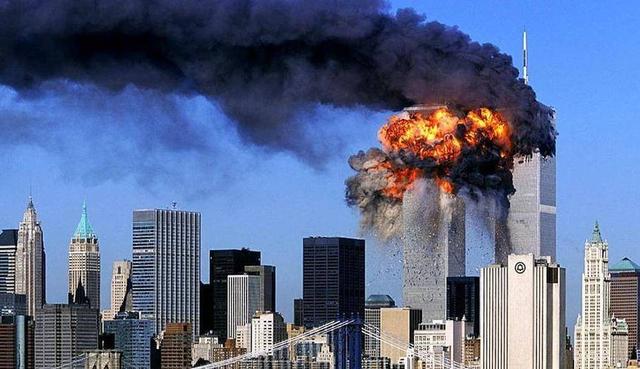

那一天,整个世界都屏住了呼吸。两架飞机划破纽约清晨的宁静,撞击了世贸大厦,留下了一道难以愈合的伤痕。然而,一个问题始终萦绕在人们心头:为何目标是世贸大厦,而非象征权力核心的白宫或国会大厦?这个问题背后隐藏着怎样的故事?

世贸大厦曾是纽约天际线的骄傲,它不仅是一座建筑,更是全球经济交流的象征。双子塔矗立在曼哈顿的心脏地带,汇聚了来自世界各地的企业与文化。它的存在超越了钢筋水泥的意义,成为一种精神符号。袭击选择这里,或许并非偶然,而是对全球化进程的一次挑衅。那些在楼内工作的人们,他们的命运交织成一幅复杂的画卷,有人匆忙逃生,有人永远留在了废墟之中。每一个生命的故事,都在提醒我们和平的脆弱。

袭击的背后,是一场精心策划的行动。从技术层面来看,白宫和国会大厦虽然象征着美国的政治中心,但它们的安保措施极为严密,几乎不可能被轻易突破。而世贸大厦作为开放性更强的商业建筑,反而成为了更容易得手的目标。更重要的是,袭击者的目的并不仅仅是破坏建筑物本身,而是要制造一种心理冲击,让全世界感受到恐惧的蔓延。世贸大厦的位置、高度以及其在全球经济中的地位,使得它成为一个极具象征意义的选择。

那一天的记忆,至今仍然鲜活。幸存者回忆起浓烟滚滚的走廊、刺耳的警报声,还有那令人窒息的混乱。他们讲述着如何在绝望中寻找希望,如何在黑暗中摸索出路。这些声音构成了历史的一部分,也让我们更加珍惜当下的平静生活。然而,这场灾难带来的影响远不止于此。它改变了航空安全规则,重塑了国际反恐策略,甚至影响了几代人对世界的认知。

如果袭击发生在白宫或国会大厦,后果会截然不同。政治中心的受损可能会引发更直接的权力真空,导致国家治理陷入短暂的瘫痪。而世贸大厦的倒塌,则更多地触动了普通人的神经。它让人们意识到,无论身处何地,都无法完全避开风险。这种普遍性的威胁感,正是袭击者想要达到的效果。他们试图通过摧毁一座标志性建筑,来动摇人们对未来的信心。

时间已经过去多年,但那段历史从未真正远离。每当纪念日到来,人们都会重新审视这段记忆。有些人选择用艺术表达哀思,有些人则致力于推动社会变革。无论如何,这些建筑的残骸早已化作警示牌,提醒人类不要忘记曾经付出的代价。与此同时,新的高楼拔地而起,象征着重生与希望。然而,那些逝去的生命,那些破碎的家庭,却再也无法复原。

关于袭击目标的选择,还有一种解读值得关注。世贸大厦不仅仅代表经济实力,它还是多元文化的缩影。数千名员工来自不同的国家和地区,说着不同的语言,拥有不同的信仰。袭击这样的地方,无疑是在向全球发出挑战。它试图撕裂人与人之间的联系,制造隔阂与对立。然而,事实证明,这种企图最终失败了。灾难之后,无数普通人站了出来,用自己的方式传递爱与团结的力量。

回望这一切,不禁让人思考:我们究竟该如何面对创伤?是沉溺于愤怒与仇恨,还是努力寻找治愈的方法?答案或许就藏在那些微小却坚定的行动中。志愿者奔赴现场参与救援,陌生人彼此扶持共渡难关,孩子们用画笔描绘和平愿景……这些点滴汇聚成一股暖流,冲刷掉部分阴霾。即使在最黑暗的时刻,人性的光辉依然闪耀。

如今,当我们再次仰望纽约的天际线,会发现那里多了一份坚韧。自由塔巍然屹立,仿佛在宣告:任何力量都无法摧毁人类追求和平与繁荣的决心。然而,这份信念需要每个人共同守护。只有铭记过去,才能更好地走向未来。每一次反思,每一份努力,都是为了不让悲剧重演。

那一天,世界失去了很多,但也因此收获了更多。勇气、团结、希望——这些无形的财富,在废墟中萌芽,在岁月中生长。或许,这才是真正的胜利所在。记住吧,无论风暴多么猛烈,总有一些东西值得我们拼尽全力去捍卫。

评论列表