今天介绍这位是阿根廷女星苏苏·佩科拉罗,出生在布宜诺斯艾利斯,家境一般,不过从小就喜欢表演,从学校出来后,参加工作了些年,一次偶然的机会再一次接触到了表演。

1978年她参演了电影《阿莱霍斯和蒂姆波》,就此正式登上大银幕,1984年她拿到女主角参演电影《情海冤魂》,2004年她参演电影《吉普赛人的灵魂》,迎来了自己事业的高峰,至今她共参演了45部影视作品,去年她还客串了阿根廷剧《La voz ausente》。

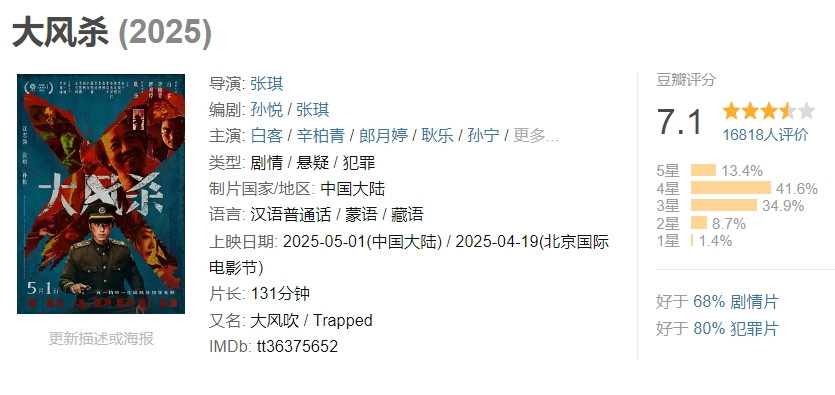

片名:《情海冤魂》

片长:107分钟

1984年上映的阿根廷电影《情海冤魂》由玛丽娅·路易莎·宾格执导,取材于19世纪40年代阿根廷的真实事件,影片以细腻的笔触勾勒出一段宗教压抑与爱情激烈碰撞的禁忌之恋;年轻的富家少女卡米拉与牧师拉迪斯劳在布宜诺斯艾利斯的社交圈相遇,两人在信仰与情感的撕扯中逐渐沉迷,终选择私奔至偏远村庄,然而这段短暂的快乐时光因身份暴露戛然而止,在教会与家族的双重围剿下,他们被控“蔑视罪”并遭处决。

影片以深沉的历史视角,将个人命运嵌入阿根廷殖民末期的宗教威权与阶级压制中,导演宾格通过卡米拉的觉醒与反抗,揭示了女性在男权与神权双重桎梏下的困境,同时以悲剧结局质问社会规训的合理性,该片不仅入围1985年奥斯卡外语片,更成为阿根廷新电影运动的重要代表作。

宗教威权与随意意志的生死博弈

电影的核心冲突源于个体爱情与制度性压制的不可调和,19世纪的阿根廷,教会不仅是信仰体系,更是权力的延伸,卡米拉与拉迪斯劳的恋情触犯了教会“神职人员禁婚”的铁律,更威胁到富贵家族的名誉,影片通过两人的逃亡与追捕,映射出宗教与世俗权力合谋的本质:教会以“蔑视”之名维护道德威信,家族则以“荣誉”之名实施血缘背叛。

导演宾格并未将这段爱情浪漫化,而是赋予其强烈的当时社会隐喻,卡米拉的悲剧不仅是个人选择的结果,更是殖民遗产与父权结构的必然产物;影片中,村庄学校的短暂安宁象征着对乌托邦的渴望,而被捕的场景两人在简陋牢房中相拥赴死,则成为对制度性的控诉,这种“以爱抗暴”的叙事,与阿根廷擅权时代对历史创伤的反思形成隐秘呼应。

爱情与信仰的肉身化呈现

苏苏·佩科拉罗的表演堪称灵魂级诠释,她将卡米拉从天真少女到反叛者的蜕变演绎得层次分明,初遇拉迪斯劳时,她眼中闪烁的不仅是爱慕,更是对禁忌的好奇与挑衅;私奔后,她在村庄中教书时的坚毅神情,展现出女性主体性的觉醒,而临刑前的沉默与颤抖,佩科拉罗通过细微的表情变化,准确传递出角色在压抑环境下的心理张力。

伊马诺尔·阿里亚斯则以克制的表演塑造了拉迪斯劳的矛盾性,作为神职人员,他的挣扎不仅在于爱情与信仰的冲突,更在于对自己身份的怀疑,阿里亚斯通过肢体语言,凸显角色的内在撕裂尤其值得称道的是结局处的情感爆发,当拉迪斯劳放弃辩解、坦然接受死亡时,演员以近乎殉道者的平静,完成了对角色灵魂的救赎。

女性视角下的历史重写

玛丽娅·路易莎·宾格作为阿根廷头一位获得国际声誉的女导演,以独特的女性主义视角重构了这则历史悲剧,她摒弃了传统历史片的宏大叙事,转而聚焦卡米拉的个体经验,通过各种场景展现爱情的合法性,影片中,宗教符号被赋予双重意味:教堂既是禁锢的象征,也是反抗的见证。

宾格的镜头语言充满诗意与批判性,她常以自然光渲染压抑氛围,并用远景镜头呈现人物的渺小,比较具冲击力的一幕是处决场景,镜头从卡米拉的视角仰拍天空,枪响后画面骤黑,仅余风声,这种留白手法将悲剧消音,迫使观众直面制度的残忍。

后擅权时代的记忆之镜

《情海冤魂》上映于阿根廷民权化初期,其主题与彼时的社会语境形成深刻对话,影片中教会与权利合谋压制异端的情节,暗喻那个时期的白色恐怖;而卡米拉的“失踪”与“被消音”,则呼应了擅权统治下数以万计的人被害,导演宾格通过历史题材的再诠释,既批判了殖民遗产的延续性,也为当代阿根廷提供了一面反思的镜子。

血色玫瑰的永恒启示

《情海冤魂》超越了一段爱情悲剧的范畴,成为对权力、信仰与性别秩序的深刻诘问,卡米拉与拉迪斯劳的死亡并非终点,而是以鲜血浇灌的花朵,他们的故事提醒我们:任何时代的压制性制度,终将在人性的光辉下显露出裂痕;苏苏·佩科拉罗与伊马诺尔·阿里亚斯的精湛表演,玛丽娅·路易莎·宾格的作者性表达,共同铸就了这部拉美电影史上的不朽之作,当银幕暗去,观众耳畔回荡的不仅是历史的枪声,更是对爱与尊严的永恒追问。

![看完《雷霆特攻队》发现模仿大师才是片中最大的悲剧角色[doge][doge]我一直](http://image.uczzd.cn/5574111646936181736.jpg?id=0)

![笑死,这电影就是很一般啊,票房说明了一切,捂我的嘴也是很一般啊。[doge][d](http://image.uczzd.cn/10076051304862680984.jpg?id=0)