说起香港富豪,你第一个想到谁?

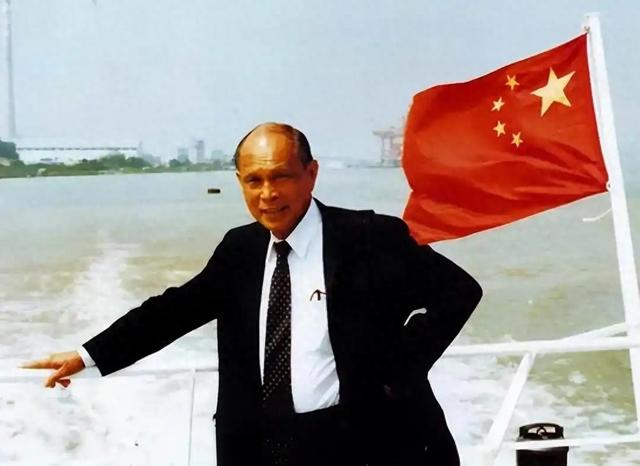

多半是"超人"李嘉诚吧!这位曾经的亚洲首富,坐拥万亿资产,被誉为华人商界的传奇。但有趣的是,在香港,有一位富豪虽然资产比不上李嘉诚,却比"超人"更能"横着走",甚至被誉为"爱国的大富豪"、"中国人民的老朋友"——他就是霍英东。

这两位香港商界巨子,同样白手起家,同样身价过亿,为何霍英东在内地和港澳能"横着走",而李嘉诚却屡遭争议?他们之间究竟有什么不同?

出身相似,却选择了不同的人生路径

出身相似,却选择了不同的人生路径要理解这两位商界传奇的差异,首先要了解他们的出身背景。

1、李嘉诚:逃难少年的白手创业

李嘉诚出生于1928年的广东潮州,因战乱辗转来到香港。少年时期,他家境贫寒,父亲早逝,为了养家,16岁就辍学打工,在塑料制品厂做推销员。

勤劳聪明的李嘉诚通过刻苦努力,很快掌握了做生意的诀窍。1950年,22岁的他拿着积攒的5万港币创立了"长江塑胶厂",专门生产塑料花。抓住了塑料制品风靡全球的商机,李嘉诚的事业迅速发展。1958年,他一举买下厂房,成为了拥有自己不动产的厂主。

2、霍英东:赤脚小子的传奇崛起

与李嘉诚差不多同时期,1923年出生的霍英东同样经历了艰苦的成长历程。他出生于广东南海一个小渔村,家里贫穷到连鞋子都穿不起,常年赤脚走路,因此被称为"赤脚仔"。

13岁时,霍英东跟着叔父来到澳门谋生,从最基础的搬运工做起,一步步走向商海。经过艰苦奋斗,他创办了霍英东企业集团,业务遍及房地产、航运、酒店、赌场和金融等多个领域。

表面看来,两人的创业史颇为相似:都是贫寒出身,都是白手起家,都经历了社会最底层的艰辛,最终都成为了商界巨子。

那么,究竟是什么造就了他们截然不同的商业风格和社会形象呢?

投资理念大不同:做"商人"还是做"实业家"?

投资理念大不同:做"商人"还是做"实业家"?1、李嘉诚:"逐利型"商人

李嘉诚被称为"超人",很大程度上是因为他惊人的商业嗅觉和投资时机的精准把握。

1967年,香港发生暴动,楼市崩盘,人心惶惶,很多人选择了离开香港。

但李嘉诚却反其道而行之,趁机低价大量买进房产,为日后的地产帝国奠定了丰厚的基础。

1979年,获知汇丰银行想出售和记黄埔股权,李嘉诚又抓住时机,以不到市价一半的价格收购了这家百年老店,一跃成为香港四大洋行之一的主人。

除了抓住时机的能力,李嘉诚还有一个显著特点——善于"逢高就跑"。

1999年,互联网泡沫高峰期,他以235亿港元的高价出售旗下的电讯盈科给澳洲电讯,避开了之后的互联网泡沫破灭。2015年前后,他更是不断减持内地和香港的地产项目,转而投资欧洲基建和能源行业,被不少人质疑是"撤资撤离"。

李嘉诚的投资风格可以概括为"哪里有利润,资本就去哪里"——这是典型的资本家思维,逐利性极强。

2、霍英东:"实业型"富豪

与李嘉诚相比,霍英东走的是另一条路——做实业,而非纯资本运作。

霍英东早年专注于印染、纺织业,后来拓展到航运和建筑等重工业领域。特别值得一提的是,在中国改革开放之初,当很多香港商人还在犹豫观望时,霍英东就率先响应号召,把目光投向了祖国内地。

1978年,中国刚刚开始改革开放,霍英东冒着巨大风险,向广州白云宾馆投资1亿港元,这在当时绝对是一个惊人的数字。之后,他又在广州兴建中国大酒店和东方宾馆,成为第一批投资内地的港商。

更令人称道的是,霍英东在祖国最需要的时候伸出了援手。

1997年亚洲金融危机爆发,香港股市、楼市暴跌,港元遭受投机者狙击。当时已74岁高龄的霍英东挺身而出,公开支持特区政府护市行动,并动用巨资购入港股,为稳定港元和港股市场发挥了重要作用。

霍英东的投资理念是"赚钱是为了做更多有意义的事",这种思维方式与单纯逐利有本质区别。

国家情怀显差异:谁是真正的"爱国商人"?

国家情怀显差异:谁是真正的"爱国商人"?1、李嘉诚:商人以商为本?

关于李嘉诚的爱国情怀,一直存在争议。

不可否认,李嘉诚为内地的公益事业做出了贡献。据不完全统计,李嘉诚基金会捐赠的善款超过200亿港元,主要用于支持教育和医疗项目。他曾说过:"赚了钱,回馈社会是应该的。"

然而,在一些关键时刻,李嘉诚的行为却引发了质疑。

2015年起,他开始大规模减持内地和香港资产,转向欧洲投资。这一举动被不少人解读为"撤资撤离",引发了内地媒体的批评。

对此,李嘉诚辩解说这只是正常的商业调整,而非"撤资",但这种解释并未平息争议。

在很多人看来,当香港和内地面临挑战时,李嘉诚选择的是转移资金,而非坚守支持。

尤其是2025年3月4日,李嘉诚宣布以228亿美元的价格,将其旗下分布于23个国家的43个港口打包出售给由美国,严重损害了国家的利益,以至于被官媒4次点名,在大是大非面前,李嘉诚此举实在令人寒心和不齿。

2、霍英东:行胜于言的家国情怀

相比之下,霍英东的爱国情怀则更加鲜明且具体。

在政治立场上,霍英东坚定支持国家统一和祖国和平统一大业。在香港回归之际,他是第一个公开表态支持中国恢复对香港行使主权的香港工商界人士,而且还担任了香港特别行政区基本法起草委员会副主任委员,为香港回归作出了重要贡献。

在经济领域,霍英东不仅是改革开放初期最早一批投资内地的港商,更是在祖国最需要支持的时刻挺身而出。他曾坦言:"我的投资原则是把资金投到祖国最需要的地方。"

更令人感动的是,霍英东在体育事业上的贡献。1984年,当得知中国体育代表团因资金短缺可能无法参加洛杉矶奥运会时,霍英东二话不说,捐出了100万美元,解了燃眉之急。

此后,霍英东又陆续捐资成立了"霍英东体育基金",用于支持中国体育事业发展。截至他去世,霍英东为中国体育事业捐款累计超过4亿元人民币。正因如此,他被亲切地称为"中国体育的摇钱树"。

为人处世大不同:谁赢得更多真心尊重?

为人处世大不同:谁赢得更多真心尊重?1、李嘉诚:"超人"光环下的商业孤独

李嘉诚的成功无可争议,他的商业头脑和决断力令人敬佩。然而,在商场上,他也因为精明过人而被冠以"李狠诚"的称号。

在商业谈判中,李嘉诚以精于算计著称,每一项投资都力求利益最大化。这种做法虽然为他赢得了商业上的成功,却也让他在人际关系上显得有些孤独。

此外,李嘉诚的家族接班问题也一度引发争议。他将大部分产业都交给了长子李泽钜,这种"长子继承制"虽然符合传统,但也在一定程度上导致了家族内部的矛盾。

2、霍英东:广交朋友的"人脉帝王"

而霍英东则是出了名的善于交友。无论是政界要人、商界大佬还是普通民众,霍英东都能以真诚相待。

更难得的是,霍英东不搞"独裁",而是采取"集体领导制"。他的企业并非由他一人说了算,而是由家族成员共同管理,每个人都有发言权和决策权。这种管理方式虽然效率可能不如"一言堂",但更能凝聚人心,也为企业的长远发展奠定了基础。

霍英东生前还有一个广为人知的习惯——随身携带一个小本子,记录朋友的生日和喜好。每逢朋友生日或节日,他都会亲自打电话或送上祝福,即便是在最繁忙的时候也不例外。这种重情重义的性格,让他赢得了各界人士的真心尊重。

两种成功哲学:钱多未必能横着走,情谊才是硬道理

两种成功哲学:钱多未必能横着走,情谊才是硬道理纵观李嘉诚和霍英东的人生轨迹,我们可以清晰地看到两种不同的成功哲学。

李嘉诚代表了一种典型的商人思维——以利益最大化为核心,善于抓住机遇,精于资本运作。这种思维让他成为了亚洲首富,拥有了惊人的财富,但也让他在某些时刻显得"太过精明",缺乏那种超越商业利益的家国情怀。

霍英东则代表了另一种成功模式——既是商人,也是实业家,更是一个有家国情怀的爱国者。他不仅关注商业利益,更关注国家发展和社会进步。这种胸怀让他虽然在财富上不及李嘉诚,却赢得了更广泛的社会认可和尊重。

在香港回归前夕,霍英东曾经说过一句意味深长的话:"在历史的重大转折点上,每个人都要做出自己的选择。这个选择不仅关乎个人利益,更关乎国家民族的未来。"

这句话或许可以解释为什么霍英东能在港澳"横着走"——因为他选择了与国家同呼吸、共命运,将个人发展融入国家发展的大局之中。而正是这种选择,让他赢得了超越财富的尊严和地位。

李嘉诚也真该好好学习、体会一下这句话的份量。

结语

结语回顾霍英东和李嘉诚的人生,我们不禁要问:什么是真正的成功?

是像李嘉诚那样,白手起家,成为亚洲首富,拥有万亿资产?还是像霍英东那样,虽然财富少一些,却赢得了国家和民众的广泛尊重,被誉为"爱国的大富豪"?

答案或许因人而异,但有一点是肯定的:真正的成功不仅仅是财富的积累,更是价值的实现和社会的认可。

霍英东用自己的一生告诉我们:赚钱不是目的,而是手段;真正的成功,是在实现自我价值的同时,为国家和社会作出贡献。

如今,霍英东已经离世多年,但他留下的精神财富却永远流传:爱国爱港、情系桑梓、乐善好施、义利兼顾。这些品质,让他即使不是最有钱的人,却成为了最受尊敬的人,成为了真正能够"横着走"的人生赢家。

这也许就是商界的一个有趣现象:钱多未必能横着走,走得正才能走得远;利字当头未必受人敬仰,义字在心才能赢得尊重。

在当今这个急功近利的时代,霍英东的故事无疑给了我们深刻的启示和思考。

评论列表