与其他国家、地区只有几个、十几个百分点的通胀水平相比,阿根廷和土耳其的CPI长期处于非常高的位置,被一些网友戏谑为“天花板级的通胀”。但现在,这两个国家的CPI走势分化了。

先看阿根廷(如上图):去年6月份的CPI同比涨幅为64%,今年2月份实现100%的突破,今年5月份扩大至114.2%。部分媒体预测:今年下半年会超过120%,甚至会达到130%的超高水平。

再看土耳其(如下图):去年6月份的CPI同比涨幅接近79%,去年10月份达到85.51%的高位,去年11月份小幅放缓至84.389%,然后开始急剧下滑——今年4月份的通胀水平降至43.68%。

今年5月份,土耳其CPI同比涨幅降至39.59%,为最近16个月来的最低水平。多家媒体声称这是“土耳其将回归理性经济政策”的写照,中期目标是将通胀水平“降至个位数”,逐步走向温和水平。

阿根廷、土耳其为何会出现这个分化呢?

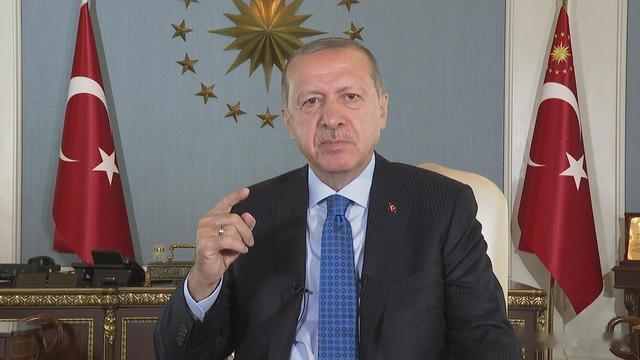

原因之一可能是土耳其总统埃尔多安认识到“之前采取的经济政策弊大于利”,他们用自己的实际行动印证了之前采取的经贸政策是失败的——这几年发展快速,那几年又在迅速倒退。

热钱大进和大出,辛苦发展几年就不得不被西方“割韭菜”,无限循环,似乎永远跳不出“中等收入陷阱”。既然认识到之前的经济策略是错误的,那就勇敢地改正吧,换个措施再试试看。

第二个原因可能是:为了推动“本币结算”的有效实施。近年来,土耳其都是“本币结算”战略的积极推动者,而本币结算能有效实施的前提是:货币的购买力得相对稳定啊,汇率也得窄幅波动啊。

试想一下,如果某国持有10亿土耳其里拉,一年后来土耳其购买商品时却发现“只能买到一半的商品了,甚至一半都买不到”。购买力下跌如此之大,这种巨大的损失,谁愿意承担啊。

在欧盟、英国、日本对美国政策亦步亦趋背景下,欧元、英镑和日元已成为美元的“影子货币”。在全球“去美元”思潮下,若不持有美元,改成持有欧元、英镑和日元又有何本质区别呢?

持有美元带来的潜在风险,在欧元、英镑和日元身上一个也少不了。若美国对某个发展中国家实施金融制裁,想必欧盟、英国和日本会紧随其步,持有这些货币和持有美元的风险本质上是一样的。

其他发展中国家想要在国际金融市场上有所作为,想要跳出中等收入陷阱,想要吸引稳定和可持续发展的有效投资,想要自己的货币能得到更多关注,那必须要将自己的通胀水平压下来。

阿根廷也应该改变之前的经济策略

把维护金融安全,抑制高通胀,维护比索汇率的窄幅波动当成重要任务,堵住游资大进和大出的通道,进而让制造、能源、信息、贸易等其他产业得到稳定和可持续发展的土壤。

南生注意到,阿根廷也和部分国家签署了本币结算协议。该协议能有效落实的前提也是阿根廷比索购买力能保持相对稳定,否则“今天持有的1亿元比索,其购买力在一年后就消失了一半”。

这种高通胀若不能有效抑制住,那还有哪个国家的企业敢持有比索啊!阿根廷当局回头检验本币结算实施过程,发现自己国家的企业大量使用对方货币,自己的比索却没几个人在用。

阿根廷当局必然生出“本币结算协议落实不公平”的观念,觉得自己吃亏了,之前签署了相关协议大概率会被束之高阁。想要避免出现这种情况,阿根廷也应该改变之前的经济策略。本文由南生撰写,无授权请勿转载、抄袭!

评论列表