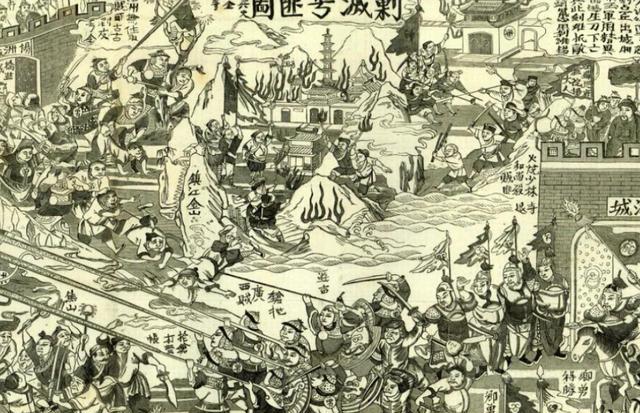

太平天国是中国历史上影响深远的农民起义运动,其崛起与衰落深刻改变了无数人的生活轨迹。1864年7月19日,天京被清军攻破,标志着太平天国在名义上宣告失败。然而,这场起义的彻底终结则是在1866年,随着嘉应州战役的结束,太平天国的残余势力才最终被消灭。

太平军在此役中遭受重创,其最高指挥官头部中弹身亡,同时超过730名高级文武官员阵亡。这场惨败直接导致了太平天国的全面瓦解。

太平天国的覆灭历程深刻展现了其末路的困顿与绝望,同时也折射出晚清社会内部的深层危机与冲突。这段历史清晰地勾勒出一个王朝衰败时期的复杂图景:一方面,太平天国在军事失利和政治困境中逐渐走向灭亡;另一方面,清朝统治下的社会矛盾日益尖锐,统治根基不断动摇。通过这段历史,我们可以观察到封建王朝在内外交困下的脆弱性,以及社会变革的必然趋势。太平天国的失败不仅是军事上的溃败,更是其政治理想与社会现实脱节的必然结果,而清朝的统治危机则预示着更大规模的社会变革即将到来。

【太平天国的兴起】

1851年,洪秀全在广西桂平县的金田村点燃了反抗的烽火,标志着太平天国运动的开始。这场起义不仅是对清朝统治的挑战,也反映了当时社会矛盾的激化。洪秀全通过这场起义,迅速聚集了大量追随者,形成了对抗清廷的强大力量。这一事件在历史上被视为太平天国运动的起点,深刻影响了中国的近代历史进程。

洪秀全随后自封为天王,公开表示要创建一个完美的"天国",旨在推翻清朝的腐败政权。他宣扬自己的使命是建立一个新的社会秩序,取代旧有的统治体系。这一宣言标志着太平天国运动的正式开始,也预示着中国社会将迎来一场重大变革。洪秀全的举动不仅是对清朝统治的直接挑战,更是试图建立一个全新的政治体制。他的理想国构想吸引了大量追随者,为后来的太平天国运动奠定了基础。

太平天国运动的核心目标是推翻满清统治,恢复汉人政权。他们以基督教教义为基础,倡导人人平等和社会正义,这一思想吸引了众多贫困农民和反对清朝统治的人们参与其中。

太平军一路高歌猛进,迅速占领了广西、湖南、江西等多个省份。到了1853年,他们成功夺取了南京这一关键战略要地。洪秀全将南京更名为天京,并在此定都,正式建立了与清朝分庭抗礼的太平天国政权。

太平天国此时正值鼎盛时期,控制了长江中下游的大片区域。百姓们兴高采烈,仿佛这支军队带来了新的曙光。然而,这种繁荣景象只是短暂的,很快就消逝了。

太平天国势力迅速壮大,但内部的权力斗争也随之加剧。洪秀全身边的核心成员包括杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉和石达开,他们各自拥有不小的势力,彼此之间在权力分配问题上产生了严重的分歧和冲突。

1856年,太平天国内部发生了“天京事变”。杨秀清利用“天父附体”的说法,试图从洪秀全手中夺取更多权力,这一举动激怒了韦昌辉,导致双方矛盾激化。

随后,韦昌辉与石达开联手发动政变,导致杨秀清及其数万名随从被杀。

这场残酷的内部纷争严重削弱了太平天国的指挥体系,石达开对洪秀全偏袒韦昌辉的做法极为不满,最终选择率部出走。他离开天京时,带走了大量精锐部队,这进一步削弱了太平军的战斗力。

太平天国在“天京事变”后遭受重创,实力大减,此后始终未能重振旗鼓。与此同时,清朝政府逐步改变策略,组建了以曾国藩、李鸿章和左宗棠为核心的湘军和淮军,对太平天国展开了全面镇压。这一系列行动彻底扭转了战局,太平天国的势力范围不断缩小,最终走向衰败。清朝通过军事和政治双重手段,成功遏制了太平天国的扩张,为后期彻底剿灭奠定了基础。

太平天国的军事阵线在湘军和淮军的持续打击下逐步瓦解,特别是在曾国藩的领导下,湘军在长江沿线接连取得重要战果。

【天京陷落后的战略转移】

1864年7月,湘军采用“挖地道炸城墙”的方法,成功炸开了天京的城墙。随后,太平天国的都城天京(现在的南京)被清军占领。

在忠王李秀成等人的保护下,幼天王洪天贵福成功脱险,逃往湖州。与此同时,李秀成在方山被捕,随后被押解到两江总督府,由曾国藩亲自审问。

太平天国政权的崩溃以天京失守为标志,但其主要军事力量并未被彻底歼灭。在李世贤和汪海洋的指挥下,剩余的太平军转战至江西、福建和广东一带,他们计划在这些地区建立新的革命基地,继续抵抗。

据史料显示,这两支主要军事力量当时还保持着40万以上的兵力规模,具备相当可观的复苏能力。他们的军事实力依然不容小觑,为日后的重整旗鼓奠定了重要基础。尽管经历了重大挫折,但凭借现有的兵力储备,他们完全有希望重新崛起,再现往日的辉煌。这些部队的规模优势为其后续发展提供了充足的兵源保障,使其在战略上占据着有利地位。

1865年初,李世贤与汪海洋在南方战场采取分兵策略,各自为战。李世贤带领部队在江西南部和福建西部一带展开行动,而汪海洋则率军向广东北部推进。两人都在努力重新整合太平军的残余力量,试图恢复其战斗力。这种分兵部署旨在扩大太平军的影响力,并在不同地区寻找新的战略机会。

汪海洋计划夺取嘉应州(现广东梅州),以此作为战略要地。该地地形复杂,易守难攻,非常适合作为防御阵地。他意图通过掌控嘉应州,为太平军打造一个休整和反攻的稳固基地。

1865年末,汪海洋带领部队夺取了嘉应州,随后迅速展开防御工事的建设。他下令让士兵们修筑城墙,强化堡垒设施,挖深战壕,并设置栅栏,目的是将嘉应州打造成一个难以攻破的军事据点。

汪海洋在制定作战计划时,特别注重利用嘉应州的地形特点。他分析当地的山川地势,意图凭借这些天然屏障阻挡清军推进,从而为太平军赢得更多喘息和准备的机会。这种战略安排体现了汪海洋对战场环境的精准把握,以及为保存实力所做的周密考虑。

清廷对汪海洋的动向高度戒备,立即下令左宗棠率主力部队火速开赴福建平和县。同时,清廷还调遣了鲍超、刘典、康国器、王德榜、黄少春等多名将领的部队,在嘉应州周边布下重兵,意图一举歼灭太平军残部。这一军事部署旨在彻底清除太平天国的残余势力,确保清政府对这一地区的完全控制。

【嘉应州战役的爆发】

1866年初,左宗棠带领清军主力部队抵达嘉应州周边区域,部署全面剿灭太平军的军事行动。

汪海洋与谭体元指挥部队对清军营地发动突然袭击,先后战胜了方耀、何云章、高连升和刘清亮带领的清军队伍。此次战斗中共有超过2000名清军士兵阵亡,其中包括十多名清军将领。

太平军虽然赢得了这场战斗,士气为之一振,但这并不能扭转整个战局。紧接着,汪海洋和谭体元率领三万精兵,对清军营地发起猛烈进攻,双方展开了一场殊死搏斗。

在激烈的近身厮杀中,汪海洋手持利刃,身先士卒,带领部下突入敌军阵营。双方士兵展开残酷的白刃战,战场上一片刀光剑影。汪海洋挥舞弯刀,冲锋在前,与清军展开殊死搏斗。这场近距离的厮杀异常惨烈,双方都付出了沉重代价。汪海洋的勇猛冲锋,为太平军注入了一股强大的战斗力量。

太平军在战场上势头强劲,一度将清军逼入困境。然而,战局却因叛徒丁太阳的出卖而急转直下。丁太阳向清军泄露了汪海洋的详细方位,导致形势突变。

清军迅速实施精确打击战术,指挥官何云章下令“洋枪队”集中火力,瞄准汪海洋所在的龙旗位置开火。数十支火枪同时射击,汪海洋头部中弹,当场毙命。

太平军在失去主将后,内部陷入一片混乱,军心涣散,战斗力大幅下降。面对清军的步步紧逼,他们不得不撤退到嘉应州城内。在这种危急情况下,副将谭体元被众人推选为临时指挥官,肩负起重整队伍的重任。他迅速制定计划,试图带领部队突破清军的包围圈,寻找新的出路。

清军早有埋伏,太平军试图突围时遭到突袭。谭体元在2月带领部队突围,却陷入清军的包围圈。经过一番激战,太平军最终全军覆没。

谭体元在突围时被清军抓获,最终遭受极刑处死。与此同时,太平军损失惨重,大批高层将领被清军处决,包括何明亮、黄矮子等人在内,总计约730多名核心文武官员丧生。这一系列事件对太平军的领导层造成了毁灭性打击。

东平王何明亮曾带领部队奋力抵抗,但因双方实力差距过大,最终不得不选择投降。即便如此,清军依然没有放过任何可能对王权构成威胁的人,对他们进行了彻底的清除。

嘉应州一战的失利,宣告了太平天国仅存的有组织抵抗力量彻底覆灭。随着汪海洋、谭体元等核心将领在战斗中牺牲,太平军失去了最后一批能够统领全局的将领。自此,南方残存的太平军势力迅速分崩离析,再也无法对清王朝的统治形成实质性的威胁。这场战役的结局,实际上为太平天国运动画上了句点。

嘉应州战役成为太平天国的终章,随着主将汪海洋头部中弹身亡,副将谭体元选择坠崖殉难,加上清军处决了730多名重要文武官员,这场战役最终宣告了太平天国的终结。

太平天国的起义虽然以失败告终,但这场大规模的反抗行动深刻揭示了清王朝内部的腐朽和治理能力的缺失,为后续的变革和自强运动埋下了伏笔。对此,您是否有其他见解或评价?