雍正登基的第一年,就下令按照康熙时期册封皇子的规格,给胤祥发了23万两银子。雍正解释说,胤祥在康熙晚年一直被打压,从来没得到过什么好处,确实挺委屈的,所以现在得给他补上这笔钱。

十一月,皇帝发布诏令:“怡亲王在先皇时期就表现得非常谨慎和清廉,他的家境贫寒,这是全国都知道的事实。自从我登基以来,他一直全心全意地支持我,尽到了一个臣子和弟弟应尽的责任……”

胤祥多次婉拒,但雍正执意要赐予他赏赐。尽管胤祥一再推辞,雍正的态度却非常坚决。最终,胤祥见无法再拒绝,只好接受了十三万两银子。

经过多次推辞和反复劝说,最终只接受了十三万。

雍正效仿其父康熙对待兄长裕亲王福全的做法,允许胤祥在晋封亲王后享有六年使用官物的特权,但胤祥婉拒了这一恩典。尽管胤祥屡次推辞雍正的赏赐,他依然获得了其他皇子未曾享有的特殊待遇。

雍正即位初期,众多兄弟中,唯有十三弟胤祥受到特殊优待。虽然雍正有不少兄弟,包括参与九王夺嫡的几位,但为何他唯独对胤祥格外关照?

无论是在历史书籍还是影视作品中,雍正皇帝的形象总是显得冷酷无情、疑心重重。他对待身边的人极为苛刻,很少有人能得到他的信任。即便是自己的亲生儿子弘时,雍正也毫不留情地将他过继给了自己的政敌——八弟胤禩。这种举动不仅显示了雍正的无情,也反映了他对权力斗争的极端态度。

胤祥为何能拥有如此大的权力,几乎等同于常务副皇帝?这主要归因于几个关键因素。首先,胤祥与康熙皇帝关系密切,深受信任。康熙不仅视他为得力助手,还赋予他处理重要事务的权力。其次,胤祥自身能力出众,尤其在政治和军事方面表现出色,这使得他在朝中地位稳固。此外,康熙晚年身体状况不佳,需要有人分担政务,胤祥自然成为最佳人选。最后,胤祥在处理复杂事务时展现出的决断力和执行力,进一步巩固了他的权力地位。这些因素共同作用,使得胤祥在康熙朝后期拥有了近乎副皇帝的权力。

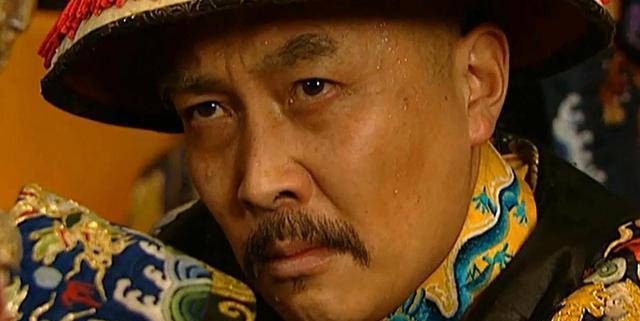

让我们一起来认识这位与众不同的清朝亲王!他并非普通皇室成员,而是有着独特经历和鲜明个性的历史人物。这位王爷生活在清朝时期,却展现出不同于其他皇室成员的特质。他的故事充满传奇色彩,既反映了当时的社会背景,又彰显了他个人的非凡之处。通过了解他的生平,我们可以更深入地认识清朝皇室的多样性,以及那个时代的历史风貌。接下来,我们将逐步探索这位王爷的独特人生轨迹,揭开他鲜为人知的一面。

为了方便大家阅读,本文中所有提及的名字都统一使用“胤”字,而不是“允”。

康熙皇帝对这位臣子格外器重,给予了他特别的恩宠和信任。在朝堂之上,这位大臣不仅享有极高的地位,还经常参与国家重大决策,成为康熙倚重的左膀右臂。康熙对他的才华和忠诚赞赏有加,多次在公开场合表扬他的功绩,甚至亲自为他加官晋爵。这种殊荣在当时的朝廷中极为罕见,足以见得康熙对他的偏爱和重视。

胤祥是康熙帝的第十三个儿子,他的母亲是章佳氏。章佳氏的家庭背景并不显赫,反而相当普通:她的家族最初只是镶黄旗的包衣奴才。

有人可能会提到,雍正的母亲乌雅氏和乾隆的令妃都是包衣出身。

尽管乌雅氏和令妃的父亲都来自包衣阶层,但他们的父亲担任的是包衣佐领,即包衣群体的负责人,官阶为正五品。

章佳氏的堂叔海图拉曾在御膳房担任厨师,但并未担任过任何官职。

康熙二十五年,胤祥降生。到他13岁那年,章佳氏去世,康熙这才追封她为敏妃。从这一点可以看出,章佳氏在世时的地位不高,可能只是个嫔,甚至只是个没有封号的普通妃子。

章佳氏性格温和,品行端正,深谙宫廷礼仪,长期在宫中服侍,以谨慎恭敬著称。如今因病去世,令人深感悲痛,特追封为敏妃。相关丧葬礼仪,请礼部按照惯例办理。

并非所有嫔妃都能依靠儿子提升地位,例如皇十二子胤祹的母亲万琉哈氏,她在生下胤祹后等待了三十多年才被册封为定嫔。

根据清朝的皇室规矩,只有位居一宫之主的女眷才有资格亲自养育皇子。

雍正的母亲乌雅氏在生他时只是孝懿仁皇后身边的一名宫女,按照规矩,她不能亲自照顾自己的孩子,所以雍正从小由孝懿仁皇后抚养。孝懿仁皇后的弟弟是隆科多,正因这层关系,雍正一直称隆科多为舅舅。

乌雅氏虽未直接照顾雍正,但随后又诞下两子三女,因此被册封为德妃,深受康熙帝喜爱。随着地位的上升,她获得了亲自养育皇子皇女的权利。

胤祥的母亲章佳氏生下他后,并未承担起抚养责任,历史上也没有明确记载是谁将他带大。直到胤祥13岁时,章佳氏因病去世,随后由德妃乌雅氏接手照顾。正是在乌雅氏的庇护下,胤祥与雍正的关系逐渐变得亲密无间。

胤祥去世后,雍正在他撰写的祭文中提到了这件事:

小时候,我常在家陪伴父母,早晚都在一起。长大后,按照父亲的吩咐,我教弟弟数学,每天都一起学习讨论。每年去塞外时,我们兄弟俩总是形影不离。

雍正回忆道,随着胤祥逐渐长大,康熙便安排他负责教导弟弟数学,两人每日一起学习研究;每逢皇帝出巡塞外,雍正与胤祥总是结伴同行,关系十分亲密。

《清史稿》记载,胤祥自康熙三十六年起,便随康熙帝前往塞外巡游。此后,每当康熙离开京城,无论是南下巡视、避暑,还是检查水利工程,胤祥几乎都会同行。这一情况一直持续到太子胤礽被废黜为止。

根据《清史稿》记载,怡贤亲王允祥是康熙皇帝的第十三个儿子。在康熙三十七年,他首次随同皇帝前往皇陵祭拜。自此以后,每逢皇帝出巡,允祥都会陪同前往。

何焯在给家人的信中提及了康熙的十三子胤祥,称其深得皇帝喜爱。作为皇八子胤禩的导师,何焯与康熙的其他皇子也有往来,因此对皇子们的情况有所了解。

胤祥的母亲虽然不受康熙宠爱,但康熙对胤祥却格外器重,这显然是因为胤祥本人非常出色。到了雍正时期,胤祥成为雍正最信赖的得力助手,他的办事能力极为出众,而且在处理人际关系方面也很有一套。这些能力并非短时间内就能培养出来的,说明早在康熙在位时,胤祥就已经展现出了自己的才华。

康熙非常注重培养皇子们的综合能力,除了要求他们熟读四书五经,掌握满、蒙、汉三种语言外,还让他们学习数学、科学知识以及骑马射箭等技能。因此,康熙的皇子们大多具备了文韬武略的才能。

胤祥在文学艺术方面也颇有造诣,他的诗词和书画作品都展现出一定的水准,可惜的是,能够留存至今的作品数量有限。

在康熙四十一年,康熙帝进行南巡时,皇太子胤礽、皇四子胤禛和皇十三子胤祥随行。某日,康熙帝召集大臣和皇子们一起练习书法。他亲自执笔示范,随后安排大臣们观看胤禛和胤祥书写对联。在场的大臣们对两位皇子的书法技艺赞不绝口。

朝廷里自然不乏阿谀奉承的官员,但这也侧面反映出两位皇子的书法水平确实不一般。若非如此,康熙皇帝也不会轻易让他们在众人面前展示才艺。那一年,胤祥年仅17岁。

胤祥不仅文采出众,骑马射箭的本事也很强。史书里提到他“擅长骑射,箭无虚发”,可见他在武艺方面同样表现突出。

02 囚禁之谜的难解之处关于囚禁的谜团,至今仍难以找到明确的解释。这一现象背后隐藏着复杂的原因,使得人们无法轻易揭开其真相。无论是历史背景还是个人动机,都让这个问题变得扑朔迷离。囚禁的本质和目的,似乎被一层层的迷雾所掩盖,难以被彻底解读。因此,这一谜题依然悬而未决,等待着更多的线索和深入的研究来揭示其背后的真相。

史料中对雍正和胤祥年轻时的交往记载不多,但两人关系密切这一点毋庸置疑。

熟悉清朝历史的人都清楚,康熙晚年发生了著名的九子夺嫡事件。特别是在太子胤礽被废之后,各位皇子为了争夺皇位展开了激烈的斗争。雍正作为九子之一,在这场权力角逐中并非孤军奋战,他的弟弟胤祥始终是他最坚定的支持者。

康熙四十七年,太子胤礽被废,不仅他被关押,皇长子胤褆也因为急于争夺储位而被康熙囚禁。与此同时,还有一位皇子因太子被废一事受到牵连,他就是胤祥。

太子胤礽因多次违反康熙的意愿,行为失当,最终被废黜。

允礽背离了祖先的德行,违背了皇上的教诲,性情残暴……

皇长子胤褆曾向康熙提议处死胤礽,这一举动激怒了康熙。与此同时,皇三子胤祉揭露了胤褆对太子胤礽施以巫术的罪行,导致胤褆最终被囚禁。

允礽被废黜后,允禔向皇帝进言:“允礽行为卑劣,若需处死他,不必由父皇亲自下令。”皇帝闻言大怒。

关于胤祥被关押的具体缘由,史料中并未给出明确解释,相关的详细记录也相当匮乏。

在康熙四十八年,由于皇子们争夺储位,康熙皇帝决定重新立胤礽为太子,并册封了多位年长的皇子。然而,令人费解的是,当时已经23岁的胤祥却没有得到任何爵位。

康熙此时对胤祥的态度明显冷淡,不再像以往那般宠信,甚至开始对他产生了不满情绪。这种转变表明两人之间的关系出现了裂痕,康熙对胤祥的信任和喜爱程度大不如前。

不过,从历史记录来看,胤祥虽然曾遭受过囚禁,但这段经历并不算久。证据在于,康熙四十八年二月皇帝出巡时,胤祥依然出现在随行的皇子队伍中。这表明他的禁闭期相对较短,并未影响他在皇室活动中的正常参与。

康熙在废黜太子胤礽后,对皇子们的信任度急剧下降。为了防止皇子们私下结党,他采取了严格的轮班制度。每次外出巡视时,都会安排不同的皇子轮流陪同,确保他们无法形成固定的联盟。这种安排既是对皇子们的监控,也是为了防止权力过于集中在某一位皇子手中,从而维护朝廷的稳定。

在康熙四十八年至五十年间,皇子们轮流值班的制度中,胤祥始终未被列入轮值名单。相反,他长期以皇子身份随驾左右,这表明康熙帝在这段时间内对胤祥确实不够重视。

有观点认为,康熙这么做主要是为了护着胤祥,怕他那个火爆性子被人利用,卷入麻烦丢了性命;同时也是为了保护雍正,避免这位未来的皇帝受到牵连。不过这些都是猜测,没有真凭实据。

雍正能够成功继位,十三弟胤祥在其中起到了关键作用。即位后,雍正立刻提拔了这个他最信赖的兄弟。至于这是否是康熙皇帝有意安排,我们不得而知,但胤祥的支持无疑为雍正的统治奠定了重要基础。

当太子胤礽被废黜时,胤祥似乎因某种原因触怒了康熙,遭到严厉打压。即便在康熙大封皇子之际,作为年长皇子的胤祥却未能获得任何爵位。尽管如此,这并未动摇雍正与胤祥之间深厚的兄弟情谊。

这段艰难的经历可能锤炼了胤祥的意志,使他后来在雍正朝能够充分发挥才能,成就一番事业。生活的考验往往能塑造人的品格,胤祥正是通过这样的历练,培养出坚韧不拔的特质,为日后的政治生涯打下坚实基础。逆境中的成长让他在关键时刻展现出卓越的才能,最终在雍正时期成为朝廷中举足轻重的人物。这种从困境中崛起的经历,不仅塑造了他的性格,也为他日后施展抱负提供了必要的心理准备和能力储备。

在雍正时期,朝廷中有一种特殊的存在,被称为“铁帽子王”。这些人不仅是皇室成员,还担任着类似“常务副皇帝”的角色,协助雍正处理国家大事。他们的地位和权力都非常高,相当于皇帝的左膀右臂,负责日常政务的管理和执行。这种安排既保证了皇权的集中,又提高了行政效率,是雍正朝政治体系中的重要一环。

康熙六十一年,康熙皇帝在畅春园去世。隆科多宣读遗诏,宣布皇四子胤禛为新一任皇帝,正式登基。

雍正继位次日,便任命胤祥为和硕怡亲王,负责户部事务,并让他担任四位总管事务大臣之一。

康熙皇帝在位第六十一年,雍正继承皇位,立即册封他为怡亲王。随后,雍正又委任他管理户部的三大库房。

胤祥在康熙时期连个贝勒的头衔都没捞到,可以说是毫无爵位。然而,雍正一上台,他直接跳过了好几个等级,被册封为和硕怡亲王,这种晋升速度在历史上相当罕见。更让人惊讶的是,他还被任命为四位总管事务大臣之一,承担了重要的职责。这种一步登天的待遇,确实不常见。

除了这三人,还有三位重要官员:胤禩被封为廉亲王,另外两位是隆科多和马齐。

雍正对胤祥的信任显而易见。

雍正这么做其实也有他的道理。虽然他成功当上了皇帝,但位置并不稳固。那些在皇位争夺中失败的兄弟们,比如皇八子胤禩,还在暗中盯着他,随时可能找机会下手。

雍正统治的十三年间,他的弟弟胤禩给他带来了巨大的困扰,几乎占据了他一半的烦恼。

尽管雍正以冷酷无情著称,但他在即位初期出于稳定朝局的考虑,以及康熙临终前"善待兄弟"的嘱托,一直未对胤禩等人采取强硬手段。

鉴于胤禩一党势力稳固难以撼动,雍正转而着手培养自己的亲信势力。这一策略既避开了与胤禩集团的正面冲突,又能逐步巩固皇权基础。通过提拔可靠官员,雍正能够在朝中建立起支持自己的力量,为日后政治改革奠定基础。这种渐进式的权力布局,体现了雍正谨慎务实的执政风格。

胤祥和雍正自幼关系就非常要好,因此雍正重用胤祥也在情理之中。在雍正即位前的十多年里,胤祥一直处于被冷落的状态,如今得到雍正的重用,他自然会心怀感激,并全力以赴地回报这份恩情。

康熙皇帝在位后期,国家财政状况堪忧,国库资金和粮食储备都严重不足。雍正即位后,首要任务就是应对这些迫在眉睫的经济问题,以稳定局势。这项任务不仅至关重要,而且十分复杂,因此雍正需要一位既值得信赖又具备出色能力的大臣来负责。在众多候选人中,胤祥凭借其忠诚和才干脱颖而出,成为雍正的首选。

历史记录显示,胤祥并非只擅长文艺消遣的皇室成员。虽然他在康熙时期并未掌握实权,也未参与朝政,但在雍正即位后,他的执政才能得到了充分展现。这证实了康熙早年对他的偏爱确有缘由。

在康熙年间,积压的案件数量庞大,为了迅速解决这些遗留问题,胤祥采取了一套高效的管理策略。他通过设定明确的时间限制,并激励官员们积极工作,使得在短短十几天内,数千件旧案得以顺利梳理和解决。

这些案件的审理无疑为雍正增添了威望,尤其涉及廉亲王胤禩的党羽,即便有胤禩的庇护,也未能逃脱惩处,这直接削弱了廉亲王及其党羽的势力。

雍正登基不久,朝廷新成立了会考府,专门负责财政审计。怡亲王胤祥被委以重任,主管核查账目、清查亏空以及处理历年积欠问题。雍正对此事极为重视,特意叮嘱胤祥:这项任务必须彻底完成,不能虎头蛇尾,更不能中途放弃。他强调,一定要一查到底,确保财政问题得到根本解决。

雍正明确指示后,胤祥深知此事关系重大,决定全力以赴。在不到三年的时间里,他严格审核,拒绝了近百份不合规的报销申请。此外,他还发现了户部存在高达250万两的财政缺口。将这一情况上报给雍正后,他随即采取措施,要求相关官员立即赔偿或分期补足亏空。

此次事件波及范围广泛,涉及众多朝廷官员及皇室成员,敦郡王胤礻我和履郡王胤祹也被卷入其中。面对各方说情,胤祥态度坚决,一律予以回绝,没有任何妥协余地。

胤祥从不畏惧他人的批评,一心专注于实干。尽管有人指责他冷酷无情,但正是这种刚正不阿的作风,确保了雍正对他的信赖,帮助雍正稳固了帝位。

雍正皇帝在执政期间,往往将棘手的事务交由胤祥处理,因为唯有胤祥能让他感到安心。胤祥不仅全心全意地为雍正效力,还积极推荐了许多人才,这些人在朝廷中得到了重要职位。特别是在雍正即位初期,胤祥推荐的人才大多被委以重任,这既体现了雍正对胤祥的信任,也反映了胤祥在识人用人方面的卓越能力。此外,雍正刚登上皇位时,确实急需培养一批忠诚于自己的核心官员。

以福建总督刘世明、陕西总督查郎阿、福建巡抚赵国麟等为代表的封疆大吏,凭借自身才能,不仅在雍正时期受到朝廷器重,在乾隆年间依然发挥着重要作用,成为清廷中坚力量。这些地方大员既有实干能力,又深得皇帝信任,因此在两朝交替之际依然稳居要职,持续为朝廷效力。

雍正即位后,指派年羹尧负责青海的军务,但隆科多却暗中使绊子,处处设障碍。胤祥向雍正进言:“既然军务已经交给年羹尧处理,就该让他完全做主,这样才能事半功倍。”

这样一来,年羹尧在没有任何阻碍的情况下,迅速平定了青海的叛乱。然而,正如我们所知,年羹尧的结局并不好,最终下场很惨。接替他担任川陕总督的是岳飞的后代岳钟琪。

康熙十年,朝廷设立了川陕总督一职,专门安排给八旗子弟。岳钟琪作为汉人担任这个位置,引起了不少人的不满和眼红,导致他经常遭到举报和攻击。然而,胤祥毫不犹豫地以自身性命为岳钟琪作保,这让雍正对他完全信任,不再有疑虑。

再比如岳钟琪这样难得的人才,蔡珽等人却一直想方设法打压他,硬说他是年羹尧的同伙,多次向皇上进言说他不可靠。但怡亲王却极力为他说话,强调岳钟琪既有能力又有见识,对国家忠心耿耿,绝不会做出背信弃义的事,甚至愿意用自己和家人的性命为他担保。

胤祥在政务、军事和水利等多个领域都承担着繁重的职责,雍正皇帝对他极为信任,许多重要事务只有交给他处理才能放心。此外,胤祥还负责处理大量琐碎事务,例如改建雍亲王府旧宅、为雍正选择陵寝地点,以及管理皇子们的教育等。无论任务大小,胤祥都一丝不苟地完成,因此雍正曾称赞他办事可靠,深得信赖。

处理得恰到好处,完全符合我的期望。

04年,贤弟柱石不幸去世。

雍正七年秋冬之际,胤祥的健康状况急剧恶化。为了确保他能得到及时治疗,雍正特意任命太医院院使刘声芳兼任户部侍郎,以便随时照顾胤祥。尽管如此,胤祥并未停止忙碌,依然奔波于各地处理政务。他担心打扰百姓,常常工作到深夜才勉强吃上一顿饭。这种长期的身心透支使他的身体每况愈下。

雍正堪称一位勤勉的君主,而胤祥则是因过度操劳而逝去的亲王。

雍正生前安排自己的陵墓选址,特意指派胤祥负责此事。胤祥奉命前往河北考察,最终选定两处相邻的风水宝地,分别被定为"中吉"和"上吉"。雍正对胤祥的选址工作十分认可,决定将"中吉"之地赐予胤祥,意在让这位心腹之臣在身后也能常伴君侧。

胤祥一听这话,立刻摆手拒绝,表示自己在离京城60里的涞水县挑了一块墓地,觉得那地方才配得上自己的身份,还恳请雍正把这地赐给他。后来胤祥病倒了,反复向雍正请求,雍正无奈之下只好同意了。

胤祥乐得合不拢嘴,立刻派手下赶往涞水县取土。几天后,手下带回土样,由于这是雍正赏赐的风水宝地,胤祥二话不说,抓起一小撮土就咽了下去,自言自语道:“这下我就踏实了,后代也能享福了。”

这样一来,我心里踏实了,后代也能跟着享福。

胤祥之所以能获得雍正的高度信任,关键在于他行事有度。尽管深受皇帝器重,但他始终保持清醒,从不因得宠而骄纵。这种明智的处世态度,正是他能够长期保持高位的重要原因。

雍正八年五月四日,怡亲王胤祥病情急转直下,其子弘晓迅速向宫中报信。雍正帝得知后,立即赶往怡亲王府,希望能见胤祥最后一面,可惜未能及时赶到。

胤祥的离世令雍正深感悲痛,他下令停止朝政三天,并追封胤祥为“贤”。次日,雍正亲自率领文武百官及皇室成员共同悼念胤祥。

雍正坐上皇位后,把他兄弟名字里的“胤”字都换成了“允”。但胤祥去世后,雍正却把他的名字改回了“胤祥”,没有用“允祥”。不仅如此,雍正还为他穿了三个月的丧服。这种做法在整个清朝都很少见,可见胤祥的地位非同一般。

第二天,皇帝又发布命令,表彰怡亲王的功绩,下令恢复他名字中的“胤”字,并准许他的灵位进入太庙接受供奉。

胤祥去世后,按规定他的儿子弘晓继承爵位时需降为郡王。然而,雍正皇帝特别下令,允许弘晓直接继承亲王爵位,且规定这一爵位不再降级。这一决定使得怡亲王爵位成为清朝第九个世袭罔替的“铁帽子王”。

关于胤祥,我想表达三点看法:

胤祥与雍正虽非同母所生,但两人的情谊却胜过亲兄弟。胤祥对雍正可谓掏心掏肺,忠诚至极,而雍正也始终珍视并回报这份难得的兄弟情谊。他们之间的深厚感情,超越了血缘关系,成为彼此最坚实的依靠。

胤祥是清朝历史上一位忠诚且能干的官员。康熙年间,他未能充分施展才华,但到了雍正时期,他的能力得到了全面展现。他以勤勉尽责著称,最终因过度操劳而去世,堪称一位鞠躬尽瘁的王爷。

胤祥的皇子生涯可以说充满了机遇。他的母亲地位不高,但小时候就深得康熙喜爱。尽管在太子胤礽被废后的十几年里,他一度受到冷落,但他做出了明智的选择,始终追随皇四子胤禛。最终,胤禛登基后,对他极为信任并委以重任,这让他的人生轨迹发生了重大转折,堪称幸运。