军衔高低并不直接等同于实际权力的大小。例如,皮定均虽然只是中将军衔,却担任了军区司令的要职,而一些上将反而只能在他手下担任副司令的职务。

这位将军所掌握的权力,足以与元帅相提并论。

尽管粟裕在十大将中位居首位,但他的实际地位并非最高。那么,在这十位大将中,谁的权力最大?

【地位最高的大将】

作为十大将之首的粟裕,在建国初期并未迅速出任要职,主要原因在于他的健康状况。当时他的身体条件不太允许他承担繁重的工作任务,因此组织上对他的职务安排也有所考虑。这种人事安排充分体现了党对干部的关怀与爱护,也反映了当时用人制度的灵活性。

在朝鲜战争爆发前夕,毛泽东原本计划派粟裕率军赴朝作战,粟裕本人也对此表示积极支持。然而,就在这个节骨眼上,粟裕的身体状况出现了问题,多年的旧伤再次发作。

这次旧伤突然加重,情况十分危急,甚至危及到了他的生命安全。为此,他不得不停止一切工作,根据中央的安排,前往苏联进行治疗和休养。

旧伤再次发作之所以如此危险,关键在于受伤的部位。

头部受伤在任何情况下都是极其严重的,更何况当时我国的医疗水平还相当有限。

因此,在粟裕的旧病复发时,医疗团队无法提供有效治疗。于是,中央决定送他到苏联接受治疗,期望借助苏联的先进医疗技术来帮助他康复。

他的旧伤暂时得到了控制,但并未彻底痊愈。原本安排他前往朝鲜战场的计划,因他需要休养,最终转交给了彭德怀。

他长期遭受头痛和眩晕的困扰,直到去世后,家人才发现他的颅内残留着三块弹片,这些弹片正是导致他持续痛苦的根源。

粟裕的战绩在十大将中无人能及,位居首位,然而由于种种因素,他并未成为十人中最具实权的人物。

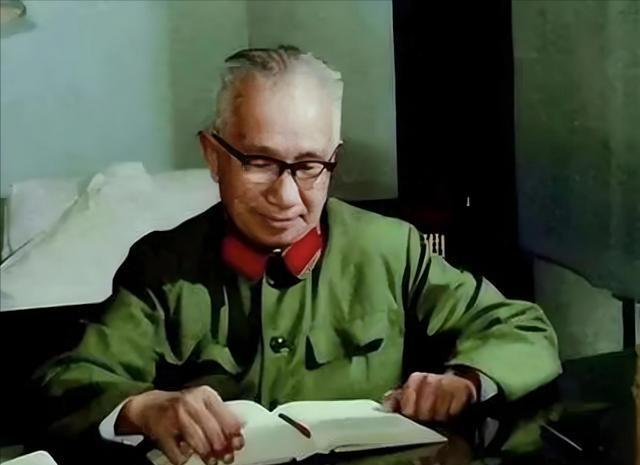

在十位核心人物中,黄克诚尽管位居第三,影响力却最为显著。虽然他的地位和军事成就略逊于粟裕,但他在推动我军整体发展方面贡献巨大。

黄克诚的党龄相当长,早在1925年就加入了中国共产党。相比之下,当时粟裕仍在校园里求学。

从经验和背景来看,党内不少人的资历都比不上他。论能力,他也相当出色。在大革命期间,他曾在国共两党共同举办的政治讲习班接受过系统培训。

黄埔军校虽然是国共两党共同创办的,但它的核心任务是培养军事将领。而在政治讲习班中,他深入学习了国民党的创建背景,同时也系统掌握了孙中山的政治思想。

在这段时期内所掌握的知识,对他日后的发展产生了深远的影响。由于深入理解了孙中山的思想,他意识到蒋介石的所作所为存在严重问题。

黄克诚虽然来自普通家庭,但见识过上层社会的奢华生活。这种经历使他更加坚定了自己的信念。同时,由于对国民党有深入的了解,他在从事政治工作时显得游刃有余。

【恢复政委制度】

黄克诚在军事和政治方面都颇有建树,尽管他的战绩无法与粟裕相提并论。然而,他做出的两项重大贡献,充分展现了其远见卓识,远超同时代的多数人。

在军队改革中,重新引入了政委制度。在许多反映抗战时期的影视作品中,我们可以看到团长、旅长和师长等高级军官身边总有一位政委相伴。

政委在军队里扮演着关键角色,主要负责官兵的思想工作,确保整个部队团结一致。政委制度是我军长期坚持的一项重要机制,至今仍在发挥作用。

事实上,很多人并不了解,我军曾一度暂停了政委制度。这一变化发生在国共合作初期,当时蒋介石要求我军效仿国民党的军队管理模式。

国民党军队内部并未设立政委这一职位,其军事体系中参谋长的权力更为突出。他们仅在机构设置上配备了一个名为政训处的部门,该部门的功能与政委有些相似,主要负责政治教育和思想工作,但职权范围和影响力远不及参谋长。

在决策过程中,他们主要依赖参谋长的意见,而政训处的影响力几乎可以忽略不计。

蒋介石曾提议将我们的政委体系调整为政训处,但我们并未将此视为关键问题。这一改动对我们而言影响不大,核心任务并未因此改变。我们依然专注于主要目标,确保部队的稳定与效率。这一调整并未对我们的战略或日常运作产生显著影响,我们继续按既定计划推进各项工作。

无论是政委还是政训处,这些角色在解放军体系中都有着不可替代的功能。他们在部队中扮演着关键的角色,对军队的运作和士气有着深远的影响。政委负责思想政治工作,确保士兵们保持正确的政治方向和坚定的信念;而政训处则专注于政治教育和培训,提升官兵的政治素养和战斗力。这两个机构的存在,使得解放军在思想统一和组织纪律上得到了有效的保障,从而在各种任务中表现出色。

实际情况表明,我们对部队调整的预期过于乐观。政委制度撤消后,基层士兵最先感受到不适应。他们意识到,部队的管理方式与国民党军队的差异正在逐渐消失。

在国民党军队中,政训部门并未发挥应有作用,而在我军内部,政训机构同样形同虚设。

不少人会有这样的疑问:既然都要参与抗日,为什么不选择加入国军?在他们看来,国军待遇相对优厚,生活条件也更好,这样既能打鬼子,又能少遭点罪。这种想法其实反映了人们对参战选择的一种现实考量。

因此,部分军官选择投奔国民党,这一举动严重影响了部队的士气,对我方造成了极大的负面影响。

我军之所以能在劣势中取得胜利,关键在于全体官兵思想高度统一,团结一致面对挑战。然而当前部队内部存在思想涣散的问题,这对整体稳定构成了严重威胁。

平型关战役胜利后,队伍中的诸多不足逐渐显现。这次战斗虽然取得了成功,但也让指挥层清楚地看到了自身存在的缺陷。士兵们的作战能力、战术配合以及后勤保障等方面都暴露出明显的短板。这些问题不仅影响了战斗效率,也给后续的军事行动带来了隐患。通过这次实战检验,部队开始意识到必须进行全面的整改和提升,以应对未来更加复杂的战局。这种自我反思和调整的过程,为后续的军事改革奠定了基础。

黄克诚当时是总政组织部长,中央安排他去前线实地考察。到了前线,他才真正了解到,政委的缺失给部队带来的冲击远超预期。

这种做法严重破坏了军队内部的团结氛围,官兵关系已经出现裂痕。如果任由这种情况发展,我们军队的性质就会发生根本改变,与国民党军队的作风无异。这种局面必须及时纠正,否则将危及军队的战斗力与凝聚力。

在中央深入审议后,与会成员达成共识,采纳了他的提议,决定重启政委体系。

【挺进东北的先锋】

黄克诚的另一项重要贡献,是他率先提出夺取东北的战略构想。抗日战争结束前,无论是国民党还是共产党,都没有将东北地区作为主要的战略目标。

对蒋介石而言,情况更为明确。他的权力基础主要集中在长江以南地区,而东北与江南相距甚远。他过去的势力范围从未延伸至东北,未来也没有计划涉足这一区域。

1945年9月13日,他向中央发送了一封电报,阐述了自己对当时局势的见解。

他主张我们应当组建一支规模在五万到十五万之间的部队,立即向东北地区推进。在他看来,东北不仅地理位置重要,还蕴藏着丰富的矿产和其他战略物资。

东北地区是中国重要的粮食生产基地,农业实力雄厚。该区域具备优越的自然条件和丰富的农业资源,粮食产量在全国占有重要地位。肥沃的黑土地、适宜的气候以及完善的农业基础设施,为东北农业的持续发展提供了有力保障。作为我国重要的商品粮基地,东北在保障国家粮食安全方面发挥着关键作用,其农业经济对整个区域的发展具有重要影响。

若能快速控制东北地区,我军将获得稳固的战略支撑点,这一区域将成为重要的后勤保障基地,为我方持续输送各类战略物资。

经过中央领导层的深入讨论,决定采纳他的建议,调遣部队前往东北地区。不过,由于当时党组织对东北的局势了解有限,所以决定先派遣一支侦察队伍前去摸清情况。

黄克诚接手了这项任务。

解放战争初期,他指挥的部队作战能力相当突出。按照常理,他本应带领这支劲旅在战场上大显身手,建立显赫战功。

当时我们在东北的处境相当艰难,急需建立一个稳固的后方基地。为此,他率领部队前往西满地区,主动挑起了创建根据地的重担。

在后方建立根据地,虽然难以获得显赫的战绩,但他对此心平气和。他深知,稳固的后方是前线获胜的关键。

通过他的不懈奋斗,西满地区成功转型为我军在东北战场的重要战略支撑点,为后续长期军事行动提供了稳固的保障。

在中华人民共和国成立初期,他曾一度负责中央军事委员会的日常事务。

粟裕是首位担任中央军委重要职务的高级将领。在此之前,军委领导工作从未由大将级别军官负责,他开创了这一先例。作为我军首位主持军委工作的大将,粟裕的任职标志着军队高层领导结构的重要突破。

有一回,彭德怀在起草主席团成员名单时,他的名字也出现在上面。和他一起列出的,还有八位元帅。

从实际情况来看,他的才能和责任感不仅赢得了整个部队的普遍认同,同时也获得了中央层面的高度信赖。