在中国历史上,很长一段时期内,湖南都被视为蛮荒之地,很少有人get到湖南的美。尽管李白、杜甫、刘禹锡、柳宗元都曾赞美过湖南的风景,但就是没有人用画笔描绘出潇湘的盛景,直到南唐画家董源的出现。

在董源之前,中国山水画界流行的是“北方硬核风”,但董源却独辟蹊径,把江南的丘陵、芦苇、渔船画成“水墨泡泡玛特”。

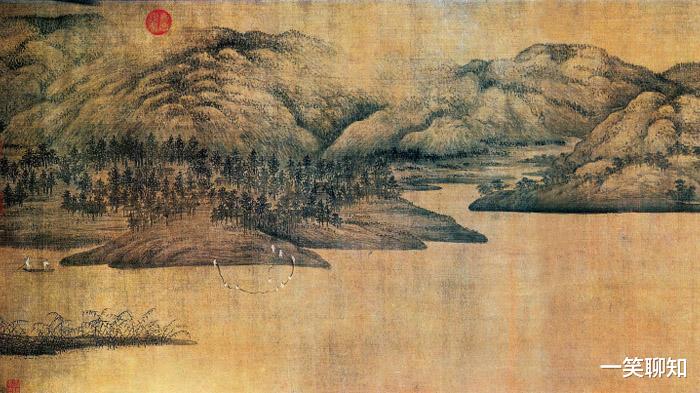

眼见为实,现在就请看董源的代表作《潇湘图》。

《潇湘图》为设色绢本,纵50厘米,横141.4厘米,描绘的是湖湘地区的风景,现藏北京故宫博物院。

董源(约937年—约962年),字叔达,洪州钟陵(今江西省南昌市)人。五代绘画大师,开创了淡墨轻岚、一片湿润气氛的江南画派,被称为南派山水画开山鼻祖,与李成、范宽,并称“北宋三大家”。

在这幅画上,隐藏着遥遥领先的艺术技法。

1. 点子皴:900年前的像素艺术

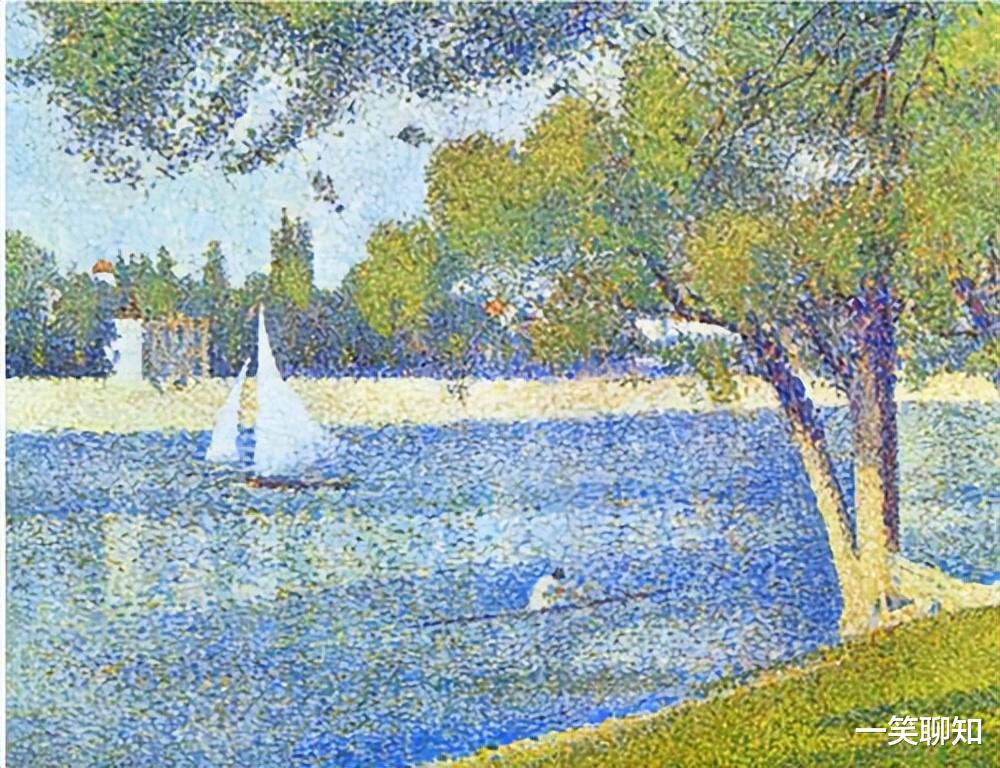

董源画山不用线条,而是用浓淡不一的墨点“堆”出形状。凑近看像撒了把芝麻,退后三步却能看见烟雾缭绕的远山。这种“近看是马赛克,远看是大片”的操作,被沈括在《梦溪笔谈》里吐槽:“近视之几不类物象,远观则景物粲然”。更绝的是,900年后法国画家修拉照搬了这套玩法,发明“点彩派”,还被捧为现代艺术先驱。董源要是知道,估计得气活过来:“这不就是我玩剩下的?”

2. 空气透视:南唐版的“一键虚化”

董源画水时故意留出空白,让雾气在山峦间“流动”。这种“留白”技巧,比西方的空气透视理论早了600年。他甚至用淡墨晕染出江面的反光,让人隔着千年都能感受到湖南的潮湿空气。用现在的话说,这就是“南唐版PS”,一键营造出“烟雨朦胧”的滤镜效果。

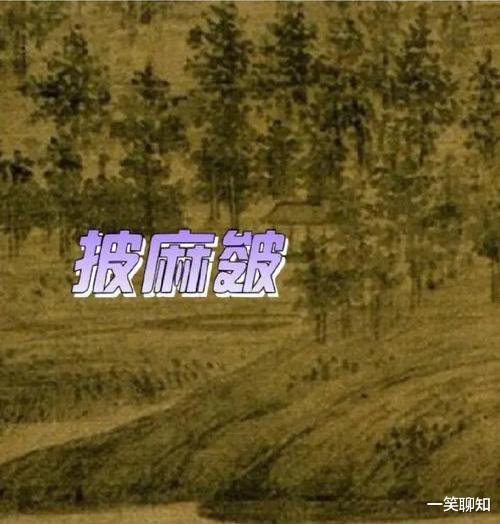

3. 披麻皴:文科生的地理课

董源画土坡用“披麻皴”——线条像散开的麻绳,松软得能掐出水。这种画法专门为湖南的红土丘陵量身定制,比北方画家的“斧劈皴”温柔一万倍。就像北方人用刀削面,董源偏要用棉花糖捏出山形,把地理课上成了甜品烘焙课。这种“软萌”画风,直接让湖南从“流放地”变成文人心中的“诗与远方”。

那么,这么美的风景,为什么要等到董源才得以展现呢?

因为湖南虽美,以前却是流放之地。来这的文人、艺术家多半是遭受了打击,心情郁闷,自然难以生出欣赏美景的闲心。

五代时期南唐在江南立国,要树立自己政权的正统性,也要对外宣传国家的形象。于是南唐画家董源就创作了一批江南的山水画,其中的《潇湘图》表面是风景,实则是南唐的“政治宣传片”。

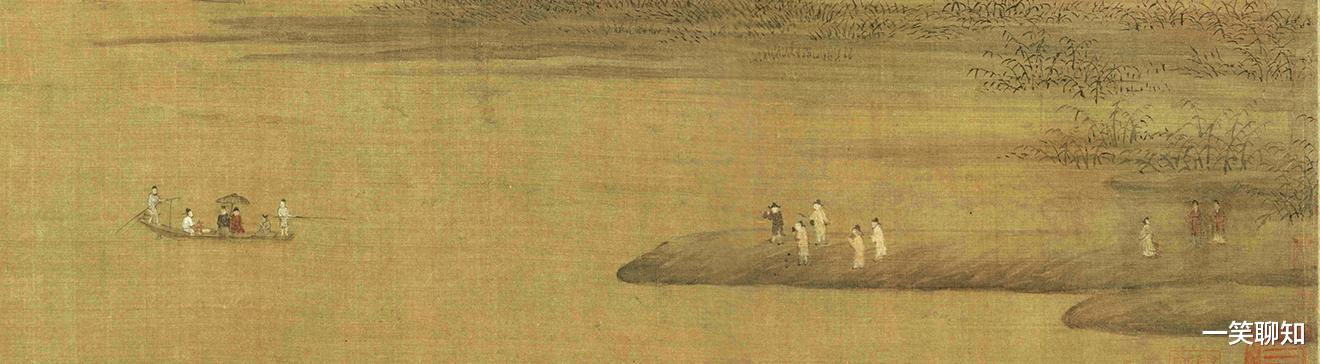

你看,画面右边,穿红袍的官员坐船而来,岸上五个人鞠躬迎接,像极了现代领导考察的场景。左边渔民撒网捕鱼,小艇自在往来,暗示“国泰民安”。更妙的是,董源把舜帝葬地九嶷山画进背景,暗合南唐“继承正统”的政治野心——毕竟,连圣贤都选择湖南,这政权能不正统?

当然,我们现在无需从政治的角度去看《潇湘图》,反而可以从这幅画中感受到难得的“躺平感”。

画面里没有高山仰止,没有惊涛骇浪,只有平缓的丘陵、懒散的渔船、自在的芦苇,正如同庄子所说的那样:“淡然无极而众美从之。”

《潇湘图》的画面是如此的平淡,但却是那般的意味深长,如果长时间静静地观赏的话,很难不被它的意境所吸引,而烦忧也被这样的山川景物所吸走了。

董源用这幅画告诉我们:真正的美,也可以在日常的一草一木。就像湖南人最爱的米粉,顶级的美味往往藏在街角的苍蝇馆子。下次不妨泡杯茶,让自己的灵魂在水墨间“躺平”,说不定真能治愈焦躁不安的心灵。