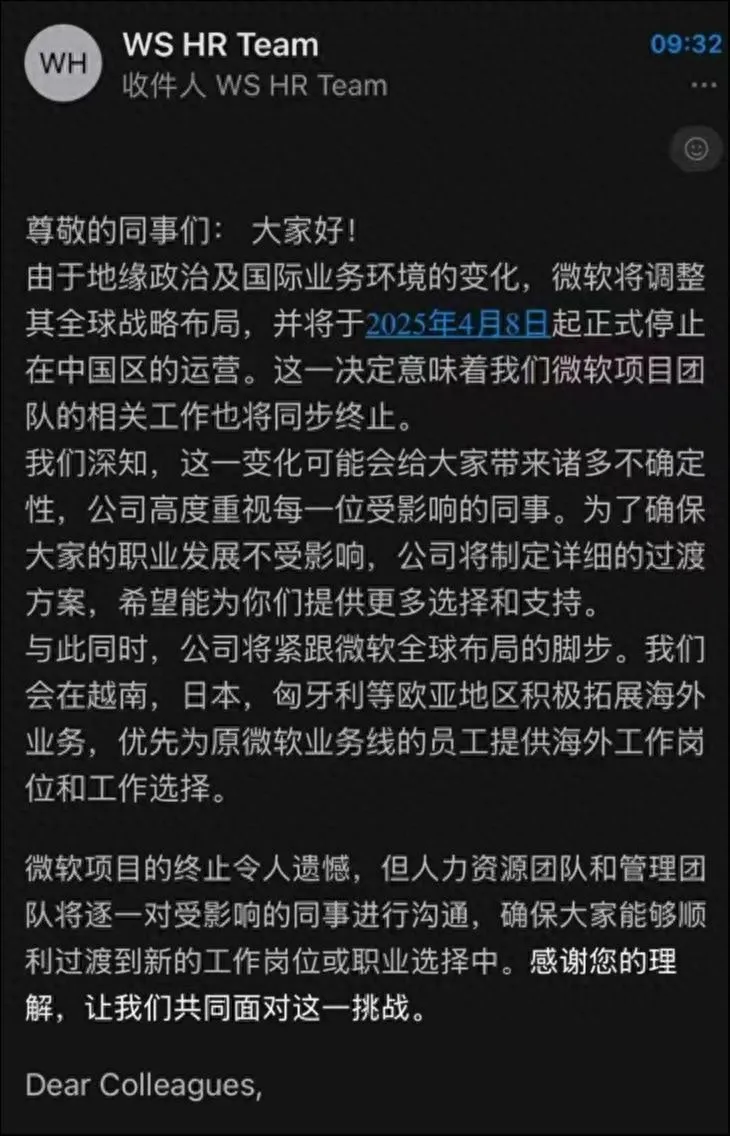

今天(4月7日)上午,一张显示“微软停止中国区运营”的邮件截图开始流传。

该邮件内容称:由于地缘政治及国际业务环境的变化,微软将调整其全球战略布局,并将于2025年4月8日起正式停止在中国区的运营。

媒体求证得知,此邮件为上海微创公司信息,文中提及的“中国区的运营”实际为微软的外包公司“上海微创软件公司”,而并非微软中国。

据了解,上海微创软件股份有限公司是一家全球数字化转型服务商,2002年由微软与上海市政府共同创办。

尽管微软中国尚没有变动,但近期与微软相关的一些项目陆续出现停止。最引人关注的,莫过于微软张江实验室,这个微软全球最大的人工智能和物联网实验室,已传出关闭的消息。

《南华早报》报道,近期微软位于上海张江高科技园区的物联网和人工智能实验室已经关闭,现在已是人去楼空,办公设备被清理一空,连门口标识都被拆得干干净净。

2019年5月,微软与张江集团联手打造的实验室高调落地,成为微软全球设立的七家实验室之一。

五年间,该实验室赋能258个项目,撬动94亿元社会资本,培训近万名人才。然而,合同到期之际,微软以“战略调整”为由终止合作,甚至未公开回应关闭原因。

微软的撤退其实早有端倪。

2024年,微软已为中国AI员工提供海外调动方案,并停止在华招聘;同年,其亚洲研究院的中国团队被“隔离”于OpenAI核心技术之外。

微软总裁布拉德·史密斯更直言:“中国市场仅占全球营收的1.5%。”

表面看,这是成本与收益的权衡,但更深层的信号是:在AI竞赛的关键期,美国科技巨头正加速与中国市场脱钩。

微软并非孤例。

惠普将生产线迁至墨西哥,IBM关闭中国研发中心,苹果加速印度生产……一场“去中国化”的暗流正在涌动。

外企的集体撤退,固然有地缘政治与成本压力的考量,但更值得警惕的是,这背后是科技霸权争夺的升级。

替代中国,印度成为新的“应许之地”。

微软宣布在印投资30亿美元建算力中心,OpenAI将印度视为第二大市场,甚至IBM的印度员工规模已远超美国本土。

这种产业链转移,既是跨国公司分散风险的策略,也是对“中国替代者”的押注。

然而,媒体报道2010年至2022年间,中国和美国分别占全球人工智能专利总量的60%和20%,相比之下印度获得的专利不到0.5%。此外,印度政府资助的人工智能项目价值仅为10亿美元。外资巨头从中国撤离后,印度能否完全承接仍是问号。

微软的撤离,只是全球化退潮中的一朵浪花。随着技术霸权与地缘政治深度捆绑,企业不得不选择站队。

悲观者视之为“技术封锁”的延续,但乐观者看到的是本土力量的觉醒。

这波撤离潮倒逼中国直面“硬科技”短板,从芯片到操作系统,从底层架构到应用生态,自主化进程已无退路。

微软实验室虽然已关,但张江科技的灯火未灭。那些已经崛起的中国企业,也许正在某个角落酝酿下一场颠覆。

评论列表