在湖北崇阳的一个小村庄里,一位青年喝下农药结束了自己的生命,原因是他花光积蓄"娶"来的贵州新娘,在四天后就提出要离开。这起悲剧背后,折射出中国县乡地区大龄男性面临的严峻婚配困境——他们不惜倾家荡产也要"讨个媳妇",却往往落入骗婚陷阱,最终人财两空。这不是孤例,最高检最新数据显示,2024年1月至2025年3月,检察机关办理婚介行业犯罪案件涉及1546人,其中绝大多数受害者正是这些迫切渴望婚姻的农村男性。

婚恋市场的"底层洼地":谁在焦虑?

走进中国任何一个县城的相亲角,或是农村的媒人家中,你会发现一个残酷的现实:适婚女性的数量远远少于男性。根据第七次全国人口普查,全国男性比女性多出3490万人,其中20-40岁适婚年龄男性比女性多1752万。而在农村地区,这一失衡更为严重——乡村人口性别比高达107.91,农村未婚男女比例为2:1,大龄未婚男女比例更是惊人地达到13:2。

这些数字背后,是一个个真实的人生困境。28-35岁、高中以下学历、在城里打工却难以扎根、性格内向不善交际——这是典型农村大龄未婚男性的画像。他们中的许多人有着相似的成长经历:童年留守,初中毕业后就外出打工,在工厂、工地或饭店从事体力劳动,收入微薄且不稳定。在婚恋市场上,他们处于最底层,成为"资源分配"的洼地。

"在我们村,娶个媳妇太难了。"一位村支书无奈地表示。彩礼从十几万涨到"三个九万九"(近30万),还要在县城买房买车,这对大多数农村家庭来说无异于天文数字。而那些付不起高额彩礼的男性,往往只能"退而求其次"——接受媒人介绍的离异带孩女性,或是有残疾的对象。

结构性困境:为何农村男性难觅配偶?

农村男性的婚配难题绝非单一因素所致,而是多重结构性问题的叠加。首先是历史遗留的性别比失衡。受传统重男轻女观念影响,农村地区曾普遍存在选择性生育,导致如今适婚女性数量严重不足。

更为关键的是人口流动带来的"婚姻挤压"效应。随着城市化进程加速,农村女性更倾向于外嫁或留在城市,而男性则往往因无法在城市安家而被迫返乡。这种"女出男回"的模式,使得农村婚姻市场从原本的区域性(以县乡为单位)迅速扩展为全国性竞争,农村男性在婚恋市场上的劣势被进一步放大。

经济因素同样不可忽视。"收入低、学历低,能力弱、情感交流能力差"——华中师范大学的调查这样概括农村大龄未婚男性的特征。在彩礼水涨船高的背景下,这些男性及其家庭往往需要倾尽所有积蓄并背负巨额债务才能勉强完成婚配。一旦遭遇婚骗或离婚,整个家庭就会陷入绝境——正如那位服毒自杀的湖北青年一样。

"不结婚,我的人生就完了":传统观念的沉重枷锁

"既然结婚这么难,为什么非要结不可?"这是许多城市青年的疑问。但对农村大龄男性而言,这个问题几乎不成立。在他们的价值体系中,结婚不仅是个人选择,更是对家族的责任和义务。

在农村社会,一个迟迟未能成家的男性会被贴上"光棍"的标签,承受来自邻里乡亲的异样眼光和闲言碎语。"某家的血脉在你这里断了"——这样的道德压力让许多男性及其父母寝食难安。对父母来说,儿子结婚是他们人生最重要的"任务",为此不惜耗尽毕生积蓄甚至借高利贷。

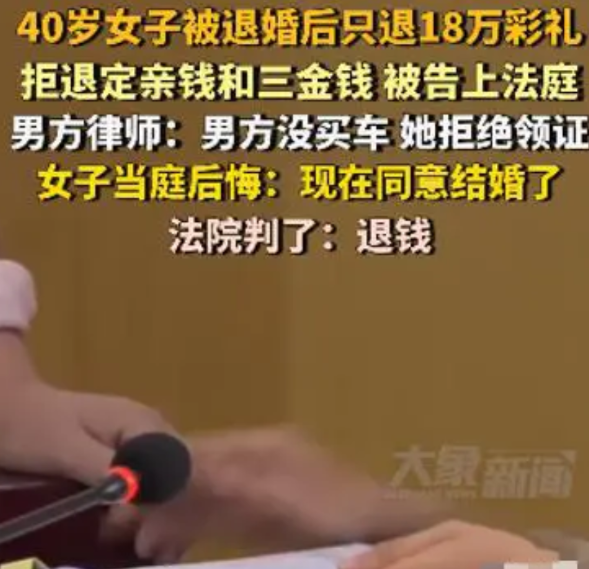

这种传统观念与现实困境的碰撞,催生了许多畸形现象。有的农村男性将拐卖妇女的"人贩子"视为"红娘",因为相比于天价彩礼,"买"一个外籍新娘可能只需6万多元。在个别案例中,介绍东南亚女性的中介甚至被当地人视为"恩人",而非罪犯。

破局之路:从移风易俗到乡村振兴

解决农村大龄男性的婚配难题,需要多管齐下。短期来看,遏制天价彩礼、打击婚介诈骗是当务之急。一些地区已开始尝试将彩礼限制纳入村规民约,并通过"红白理事会"等组织推动婚俗改革。

但从根本上说,这一问题与城乡发展不平衡密切相关。华中师范大学教授黄振华指出,真正的解决之道在于乡村振兴——"让人愿意往村里住,资源愿意往村里去"。只有当农村地区有了更好的发展机会和生活条件,才能缓解人口外流,逐步平衡婚恋市场的供需关系。

对于那些可能终身无法婚配的男性群体,社会需要未雨绸缪,为他们构建完善的社会保障和养老体系,避免其成为社会不稳定因素。毕竟,每个人都有追求幸福的权利,即使这种幸福可能与传统的"成家立业"模式有所不同。

在这个结婚登记数逐年递减的时代,县乡男性的婚配焦虑显得格外刺眼。它提醒我们:在讨论婚姻自由、女性权利的同时,也不能忽视那些被婚恋市场抛弃的底层男性的困境。因为一个健康的社会,不应该有任何群体被系统性地排除在幸福之外。

评论列表