1977年,她病逝于法国,临终之前曾留下遗愿:一是为她换上一套旗袍,作为一个中国女人下葬,二是将潘赞化送给她的项链和怀表转交给潘家的后代,三是把她的作品带回祖国。

独在异乡,追逐梦想

1922年,当潘玉良坐船从上海抵达巴黎时,站在巴黎熙熙攘攘的街道上,呼吸着异国的空气,那些前尘往事、不幸坎坷似乎都随着漂洋过海的旅途尽数远去了。

那一年,她27岁,正值美玉待放光华的年纪,只身来到异国一心求学的她对未知充满期待,也许正是这股对艺术的坚定与向往,方才成就了她日后成为一代“东方画魂”的传奇。

潘玉良留洋的时机恰好,一战的战火与离乱已经结束,巴黎又恢复了往日的喧嚣与繁华,无数有才华的艺术家怀揣梦想汇集于此,多的是隐姓埋名或从头开始的能人志士,潘玉良作为留学大潮中的一份子,虽在异乡举目无亲,却仍闯出了一片天地。

靠着丈夫潘赞化在国内的定时汇款资助以及自己卖画补贴,潘玉良的生计问题得以解决,她先后考入里昂美专、巴黎国立美术学院、罗马皇家画院,不仅曾与徐悲鸿、林风眠等人成为同学,也是有史以来第一位考入罗马皇家画院的东方人。参加展览、荣获奖学金、在多所高校丰富的学习经历为她提供了涉猎各种艺术形式的机会,凭借自己的天赋与努力,迎来了生命中的黄金岁月。

美玉蒙尘,待放光华

民国时期能够留洋学画的画家并不多,潘玉良不仅是其中难得一见的女性艺术家,更是同批画家中的佼佼者。她被称为“民国六大新女性画家”之一,与其他几位出身名门的女性画家所不同,潘玉良能有此番成就,都是自己从底层一步步走出来的。

幼年父母双亡,14岁被好赌成性的舅舅卖到芜湖县城的青楼,潘玉良的少女时代尽是一片灰暗,她放下了过去的本名陈秀清,化名为张玉良,在昏暗的柴房做烧火丫头,日日都在胆战心惊躲避鸨母接客的命令,多次惨遭毒打,却仍宁死不从。那个时候,她以为自己的人生已经能一眼望到头了。

世间种种到底还是缘分二字最为难解,17岁时,潘玉良已出落得清秀脱俗,某次被安排到当地富商的宴席间拨弦唱歌助兴,竟遇上了自己生命里最大的贵人。她凄婉弹唱一曲《卜算子》,霎时引来坐在主位上归国的有为青年新任盐督潘赞化的注视与欣赏。年轻的督查虽已有妻室,但对沦落风尘的潘玉良甚为同情,他为她赎身,却不做任何要求,只将一首诗赠予她,“原是冰肌洁白身,玲珑心曲本天生。漫言埋没无颜色,一出污泥便可人。”

英雄救美的情节走向大抵相同,潘玉良从小未被家人珍惜疼爱过,更是被潘赞化所触动和吸引,她义无反顾地跟随潘赞化,哪怕为妾,亦是无悔。潘赞化虽不能为她争取正妻名分,却也同样珍视她,请陈独秀前来证婚,亲自教她认字读书,她喜欢画画,便为她请来老师,并鼓励她去考上海美术专科学校.潘玉良也不愿做攀附爱人的菟丝花,她以高分入学,成为了刘海粟先生的得意弟子。

一步步的学习与积累之下,潘玉良的人生渐渐有了崭新的面貌。灰头土脸寄人篱下的蒙尘往日已一去不复返,美玉在爱人的呵护与师长的培育下,已渐渐抖落尘埃,亟待绽放光华。

白首不惊,风骨不危

能在人才济济的巴黎以及欧洲各大艺术名校被认可绝非易事,何况潘玉良半路学画,并非从小便受到良好的美术教育,这样的背景下,潘玉良的成名之路更让人深觉不易,也让人将目光不免投向她的作品,审视几分。

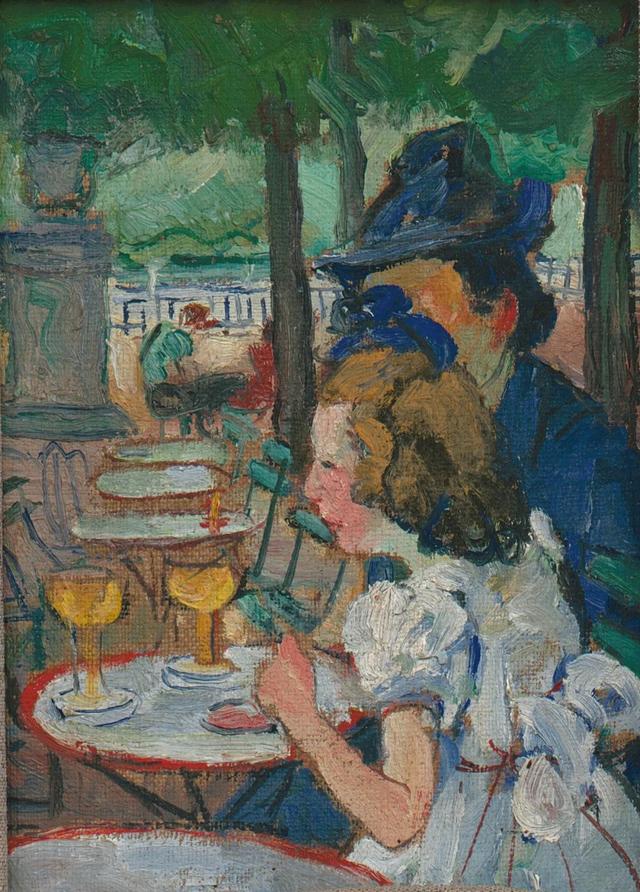

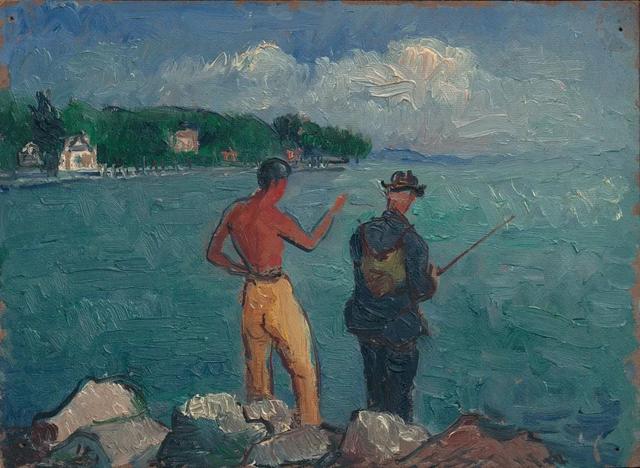

潘玉良的作品涉及多种题材与形式,各有风格,有风景、人物、静物等,材质有油画、水彩、版画、国画、雕塑等。

留洋时期,潘玉良曾深入研究印象派的表现手法以及野兽派的色彩表现,她将西画流派与东方美学相结合,形成了自己的创作底色。归国后,她先后在上海美专、上海艺大西洋画系、中央大学艺术系任教,执教期间,不仅将自己留洋所学倾囊相授,更进一步钻研自己的创作,从个人出发,观照着当下有感而发的诸多变化。

潘玉良作画

潘玉良的画如她的人一般,自带秀雅,却也有不堪折腰的气节,画面刚柔并济,用笔干脆洒脱,用色鲜亮大胆,在她的一幅幅代表作中,都洋溢着对生活无尽的赞颂。

1937年,潘玉良因在国内受到非议刁难再度离开祖国旅居巴黎,她甚少参与社交,常常独自一人在租住的小房间里创作到天亮,终于再次在异乡闯出名声,她在欧洲各国举办展览,并多次于比赛中获奖,许多画廊和艺术机构向她抛出橄榄枝,她却在创作以外愈发低调,公开表示不与任何画廊合作卖画,只依照自己的意愿创作。

数年间,战争与琐事使她和丈夫的团聚之日一再推迟,直至晚年,友人捎来信件,为她遮风挡雨的丈夫已悄然离世,潘玉良悲痛无比,直至1977年病逝,都未能归国。

她长眠于巴黎市郊一片安葬着许多杰出艺术家的墓地,墓碑上刻有一行字:世界艺术家潘玉良之墓,虽未能葬在祖国,但潘玉良临终前留下遗愿:一是为她换上一套旗袍,作为一个中国女人下葬,二是将潘赞化送给她的项链和怀表转交给潘家的后代,三是把她的作品带回祖国。

她一生用尽心血留下的两千多幅画作在她离世几年后分批一一被送回国内,然而随着熟悉她的人渐渐离世,潘玉良也逐渐被人们几度淡忘。

直到多年后,当传记《画魂张玉良传》、电影《画魂》、电视剧《潘玉良》等作品陆续出现,人们才得以全面了解到潘玉良曲折的人生故事以及她与潘赞化的动人情谊,她的作品再次流入市场,数次创下堪比徐悲鸿、林风眠等名家的拍卖记录。

人们惊讶于潘玉良凄苦的身世,却也惊叹她能扭转命运,遇良人,逐梦想,成就自己的一番事业,在中西方的美术史上都留下了姓名。翻开那段尘封的历史,有徐悲鸿曾在观看她的个展后留下感想:“夫穷奇履险,以探询造物之至美,乃三百年来作画之士大夫所决不能者也……士大夫无得,而得于巾帼英雄潘玉良夫人。”

美玉,不该蒙尘,终未蒙尘。