历史,不仅仅是教科书上冰冷的文字和遥远的年代,更是鲜血淋漓的抉择和无法回避的人性挣扎。大清收复新疆的战争,荡气回肠,但战后的肃清,却鲜为人知。那场“不留生俘,降了也杀”的追击战,看似残酷,实则隐藏着更深层次的战略考量,它以铁血手段换来的,是新疆随后三十年的相对安定。今天,我们不歌颂杀戮,而是试图理解那份决绝背后的无奈与必然。

1879年9月,帕米尔高原寒风凛冽,董福祥率领的清军骑兵如同一群嗜血的猎豹,死死咬住前方一支溃逃的队伍。这支队伍,是阿古柏政权覆灭后,残余势力的最后挣扎。两天两夜的急行军,士兵们早已疲惫不堪,高原反应折磨着每一个人的神经,乱石嶙峋的山路更是让战马寸步难行。食物短缺,干粮掰成小块,勉强维持着士兵的生命。然而,董福祥却丝毫不敢松懈,因为他深知,一旦让这股残余势力逃脱,利用山区复杂地形卷土重来,整个新疆可能再次陷入战火。

“降了亦杀!”董福祥的命令,带着刺骨的寒意。这并非单纯的嗜杀,而是基于当时新疆复杂的局势做出的理性选择。试想,如果接受投降,数千残兵如何安置?给予优待,恐怕难以服众;遣散回家,又担心他们重操旧业。更重要的是,阿古柏的残余势力,民族成分复杂,信仰各异,如果不能彻底清除,极易成为日后动乱的根源。

历史往往不是非黑即白,善恶交织。要理解董福祥的命令,就必须将时间轴拨回到几年前,回到左宗棠西征的烽火岁月。1875年,左宗棠临危受命,力排众议,抬棺西征。彼时的新疆,被阿古柏侵占,沙俄虎视眈眈,局势危如累卵。收复新疆,不仅关乎国家领土完整,更关乎民族尊严。

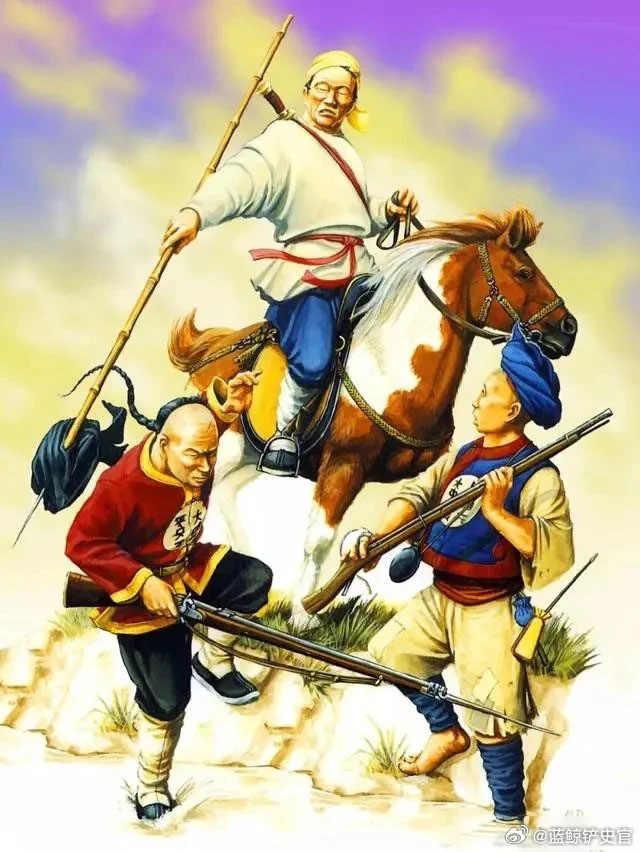

西征之路,异常艰辛。不同于中原地区的平原作战,新疆地广人稀,地形复杂,民族成分多元,阿古柏的军队虽然人数不少,但分散在各地,难以形成合力。面对这种情况,刘锦棠,这位年仅三十五岁的西征军主将,采取了稳扎稳打的策略。他避开敌军主力,先从外围据点入手,逐步蚕食敌人的势力范围。

吉木萨尔,天山北坡的一个不起眼的小城,却成为了西征军的关键落脚点。从这里出发,清军可以南下乌鲁木齐,西攻玛纳斯,切断敌人的交通线和补给线。刘锦棠深知,要收复新疆,不能急于求成,必须步步为营。他率军一路西进,先后攻克阜康、古牧地、昌吉、呼图毕等城,逐渐逼近北疆重镇乌鲁木齐。

乌鲁木齐,是阿古柏统治北疆的军事中心,城防坚固,兵源充足,堪称北疆门户。刘锦棠接到情报,得知城中守军主力被调出,防守空虚,果断下令突袭。他派出快骑部队深夜赶至城下,黎明前发动全面进攻。阿古柏守军猝不及防,临时组织的防守队伍迅速崩溃,乌鲁木齐被清军攻克。

乌鲁木齐的收复,稳住了北疆的战线,但真正的考验还在后头。阿古柏的主力部队,已经将重心转移到达坂、托克逊、吐鲁番三城,这三座城池如同一个等腰三角形,扼守着南疆东向的门户,是南疆防御体系的核心。如果不能迅速控制这片区域,就无法形成对阿古柏主力部队的战略优势。

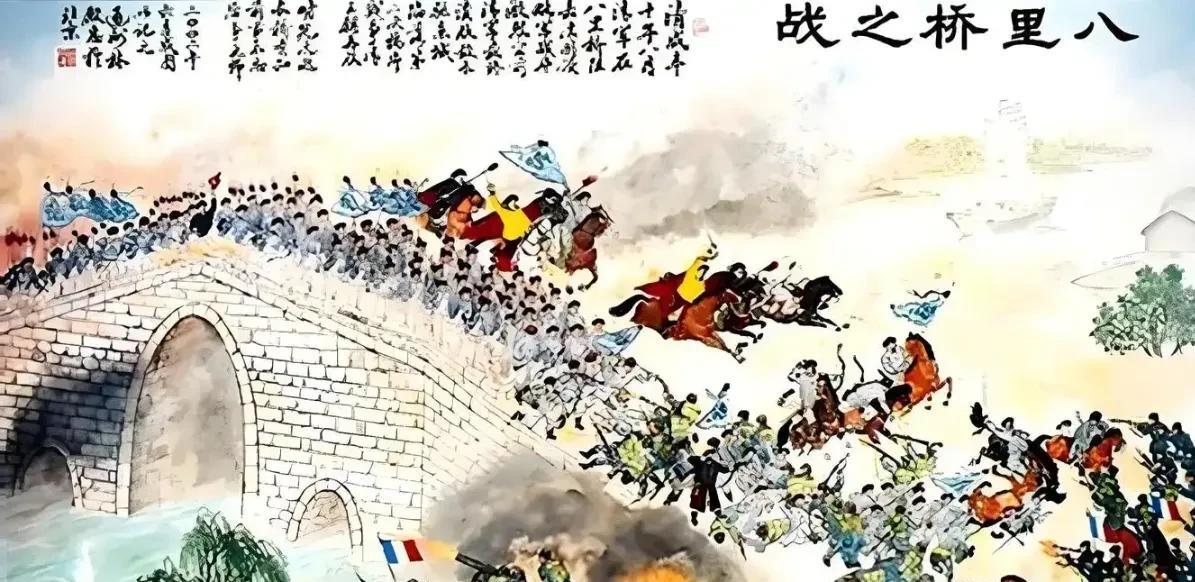

左宗棠制定了一个大胆的计划——两路夹击。刘锦棠接到命令后,立即率军翻越天山,直指达坂城。三月初的天山,冰雪尚未消融,行军途中寒冷的气息和突如其来的狂风,让西征军士兵们举步维艰。每天都有人因为滑落山崖或冻伤而牺牲,但刘锦棠依然带领士兵艰难前行。他一次次向士兵们强调达坂城的重要性,鼓励大家用意志力克服困难。

到达达坂城下,刘锦棠命人将所有火炮布置到最佳射击位置,集中火力对准城内的战略要害。他早已得知城内阿古柏军队有大量储备弹药,便命令炮手仔细瞄准弹药库。随着一声巨响,一发炮弹精准命中目标,引发了连环爆炸,城内官兵顿时陷入恐慌。达坂城的防守持续了几日,清军加大了攻势,用攻城梯和火箭轮番进攻,炸毁了城墙多处要害。三月初七,守城敌军伤亡惨重,不得不放弃城池突围撤退。清军顺势而入,迅速控制了整座城池。

达坂城的攻克,标志着西征军取得了决定性的胜利。此后,阿古柏政权摇摇欲坠。1877年初,阿古柏在喀喇沙尔服毒自尽,他的死亡并未立即为清军带来南疆的全面稳定,反而使局势变得更加复杂。他的部将和家属开始分崩离析,残余势力仓皇逃窜,分散在南疆各地,试图依托偏僻的城镇负隅顽抗。

刘锦棠率军继续南进,相继攻克库尔勒、库车、阿克苏和乌什等城池。1877年十月,清军抵达南疆的最深处——喀什噶尔。阿古柏的长子伯克胡里并未选择坚守,而是带着残余的部下和亲属仓皇出逃。至1878年初,阿古柏政权的残余势力已被清军全面瓦解。

然而,战争并没有完全结束。阿古柏的残部,仍然企图在清军尚未完全巩固统治之际,以地方骚动扩大影响,再伺机卷土重来。1879年9月,原阿古柏部将艾克木汗联合另一残部首领阿布都勒哈玛,纠集了三千残敌,在南疆策动了一场突袭,直指色勒库尔。

刘锦棠接到消息后,立刻率领骑兵和步兵两千余人出发,展开紧急增援和反击。他命令部队轻装前进,每人仅携带二十日口粮,在最短时间内赶往色勒库尔,以迅雷不及掩耳之势打破敌人的部署。他下达了“不惜一切,速战速决”的命令。

董福祥率领先头部队追击逃窜的敌军,沿着帕米尔高原边缘的崎岖山路急速行军,日夜不停。9月25日,经过连续两天两夜的急行军,董福祥的部队终于在帕米尔山区的布伦可附近追上了敌人的主力部队。清军果断展开全面突袭,敌军在清军的重压下彻底崩溃,大批士兵被击毙,剩余的零星兵力试图突围,却纷纷被清军射杀或抓获。

这场“布伦可追歼战”,彻底摧毁了阿古柏残余部队的最后生存希望。董福祥对俘虏采取了极为严厉的政策,对于所有试图投降的敌兵一律执行死刑,绝不留后患。随着追剿的完成,新疆实现了真正意义上的稳定,清军也完成了整个收复新疆的军事目标。

历史的真相,往往隐藏在细节之中。董福祥“降了亦杀”的命令,固然残酷,但放在当时的历史背景下,却是一种无奈的选择。它既是对阿古柏残余势力彻底清剿的决心,也是为了避免日后更大的动乱,维护新疆的稳定。

当然,我们今天看待历史,不能简单地用“好”或“坏”来评判。我们应该以更加客观和理性的态度,去理解历史人物的抉择,去思考历史事件的深层原因。收复新疆的战争,是中国近代史上的一件大事,它不仅维护了国家的领土完整,也为新疆带来了相对的和平与发展。而那场“不留生俘,降了也杀”的追击战,虽然充满了争议,但它也成为了历史的一部分,值得我们深思。

历史的经验告诉我们,稳定和发展,需要付出代价。而如何在维护稳定的同时,保障人权,促进民族团结,仍然是我们今天需要认真思考的问题。

评论列表