大雪、炉火、人群、注视

温馨的氛围下,18岁的少年用一切自尊忍住嚎啕,当着众人的面,叙述自己家破人亡的故事。

12岁的少女被之打动,一封封的书信见证着感情的滋生,可这份爱意,却从无说出口的机会。

最为僭越的一次,是下雨时男孩一手把女孩拉进自己的雨衣,未等再次见面,女孩收到了一封书信。

“张大飞在豫南会战时为掩友机,殉国于河南信阳”。

故事的后来,女孩成为了赫赫有名的大作家,男孩化作一捧黄土,安眠在南京航空烈士陵园,编号M。

在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

别人在笑,她却泪流满面

别人在笑,她却泪流满面1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国赢了。

侵略的痕迹终于可从神州大地消失,重庆城内很久没有这么欢乐过了,互不认识的人在街头相互拥抱,感恩着和平的来之不易。

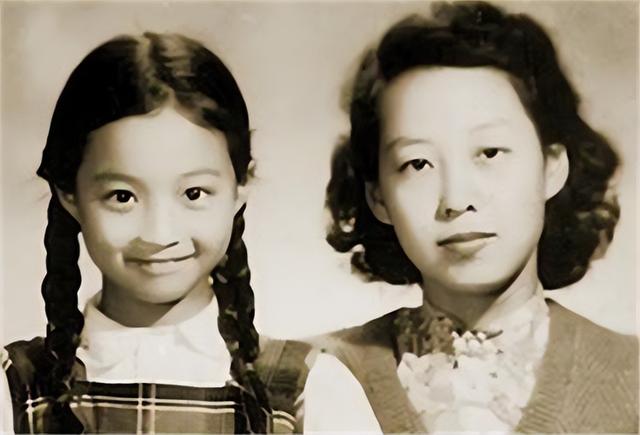

齐邦媛也跟着哥哥们一起跑到了大街,她的脸上本也挂着明媚的笑容,但在经过南开中学校门口的时候,笑容却直接僵在脸上,止不住的哭了起来。

战争胜利了,而她爱的那个人却再也不会回来了,那个温暖的拥抱,齐邦媛这一生不会再得到第二个了。

那是1943年的时候,齐邦媛在南开中学已经读到高三,一次下雨,张大飞匆匆前来,他的时间真的很着急。

部队在重庆换机,外面队友的车甚至都没有熄火,天还下着雨,而他折腾了这么长时间,只是为了抱一抱那个让自己魂牵梦萦的小女孩,二人所站的地点,就是南开中学的范孙楼。

扑通扑通的心跳,宣告着青春期的懵懂,但感情是从什么变质的,齐邦媛说不清楚。

两人缘分始在1936年,齐家大哥是个好心的,每周六都会带着几个住宿生回自己家吃饭,张大飞是其一,却又显得格格不入。

他不爱说话,别人玩游戏的时候也只是看着,安安静静的游离在吵闹之外,齐邦媛看着她总有一种破碎的感觉,她想知道这个男孩的身上究竟发生过什么。

契机在一个温暖的下雪天到来,飘扬的雪花寂静了世界,也安静了屋子,是个谈心的好时机,齐妈妈柔柔的开了口。

“大飞,你为什么离开家乡?”

张大飞是东北人,背井离乡的原因,是他的家“散掉了”。

他的父亲因为接济东北的抗日同志,被得知消息的日本人活活烧死,惩治了他一人还不够,日本人总想着赶尽杀绝,没有办法,张大飞一家就四散着逃亡。

护国完整,自己却不幸阵亡

护国完整,自己却不幸阵亡逃着逃着,家就没了,到1938年考上笕桥中央航空学校,别的同学都在跟亲人写信互诉思念之情的时候,张大飞只能提笔给齐家人写信报平安。

每每收到信件的都会是齐邦媛,她之小小私心,就是对这个大哥哥的仰慕,她喜欢上了张大飞,在一个黄昏的山头。

哥哥提议周末去爬山,齐邦媛也去凑了热闹,却因为体力不支越走越慢,到最后,前后都不见了人影,呼啸的山风刮过耳边,齐邦媛止不住的哭了起来。

在最需要被“拯救”的时候,张大飞伸出了自己的手,他发现了掉队的齐邦媛,回过头来找她,正在寻觅的时候,听见了女孩的哭声,那一刻,张大飞有种失而复得的珍贵感。、

不过这个时候,他只当齐邦媛是小妹妹,在一碗又一碗盛放成小山的饭菜端到跟前,张大飞开始把齐家的每一个人当成自己的亲人。

齐邦媛是亲妹妹,齐妈妈是亲妈妈。

抗日战争开始的1937年,张大飞上了军校,11点就要去码头集合,他却跑了大老远来医院看了眼齐妈妈。

她的情况不是很好,转移的颠沛流离中,齐邦媛的妹妹夭折了,产后失调的齐妈妈患上了血崩之症,一念之间,就是生与死的距离。

该怎么办?

守在手术室外的齐邦媛并不知道,她只是个孩子,不懂为什么别人要侵占自己的家园,不懂为什么要撤离自己的家,她也不知道,躺在手术室床上的母亲是否能够醒过来。

可空荡荡的病房外只有她自己,齐邦媛告诉自己一定要坚强,急切脚步声在自己身边停下的时候,她抬眼看到了张大飞,那一刻,齐邦媛止不住的嚎啕大哭。

少女的不安加上心里的着急,让张大飞走进病房,跪在床前,他真切的希望齐妈妈醒过来,后来,这位伟大的母亲,竟真的奇迹般的转危为安了。

得知这个消息,张大飞很是高兴,每次来信都要询问齐母身体,而他本人由于在重庆上空保卫战的出色表现,在1941年公费派往美国,成为了第一批赴美受训的中国空军飞行员。

再回来,新一波来自日军的侵略已经重降神州大地,1932年那个无助的孩子终于可以架起反抗的力量,加入了让日军胆寒的“飞虎队”。

驰骋在蓝天白云之上的张大飞屡屡立下战功,军功很快提到中尉三级,他勇敢,却又不安,紧张的时候,上衣口袋里的那封书信,就成为了张大飞坚持下去的力量。

这封信,是齐邦媛写的。

“很羡慕你在天空,觉得离上帝比较近,因为在蓝天和白云之间,没有死亡的幽谷……”

留在地面的人总觉得高处自由,脚踏实地的安全,他们看不见,而天上,也并非没有死亡的幽谷。

1945年5月18日,距离日本投降不足4个月的时间,张大飞牺牲了。

敌人闪击河南信阳,张大飞领命出击,他本可不用死亡,却为了掩护友机一赌,不幸坠下了蓝天白云。

张大飞的父亲,原是沈阳县警察局的局长,善良让他放走了不少的地下工作者,自己牺牲,父子同途,张大飞也走上了“牺牲自己保全他人”的道路。

而死亡,是他早就准备好了的事情,这个真相,是齐邦媛在收到书信的时候知道的。

从他走后,她对人生不再有幻想

从他走后,她对人生不再有幻想闻之消息的时候,齐邦媛正在武汉大学读书,开学第一天,她人还没到,张大飞的书信就到来了。

书信成了彼时苦难生活的精神食粮,而在1945年的5月,齐邦媛闻之张大飞阵亡的消息,随之附送而来的还有一句话“劝邦媛忘了我吧,我生前死后只盼望她一生幸福。”

年少时不能遇见太惊艳的人,遗憾产生,终生困顿。

不是没有人追求年轻貌美的齐邦媛,她在日本投降的那天哭了一个夜晚,从此不再提那个名字。

说不出口的,皆是意难平,如何跟一个死去的英雄人物竞争?齐邦媛的追求者就这样一个一个的放手,直到后来在台湾遇到了曾经的武大校友罗裕昌,她才与之结合,生下了3个孩子。

蹉跎半生,齐邦媛在1999年的5月来到了南京,这里安眠着的,是抗日中的航空烈士,她拒绝所有人搀扶,自己一个碑一个碑的看去,3000多位烈士,她定定的站在“张大飞,上尉……”的面前,泣不成声。

年轻的生命浓缩在只有两行的碑文,英雄尽是,但在齐邦媛的心中,张大飞是绽放却又快速阖上的昙花,可遇不可求之间,藏着无法言说的高贵。

2009年,齐邦媛出版了一本书,她说“献给所有为国家献身的人”,取名为《巨流河》。

深层原因,是为了自己那尚未有机会捅破窗户纸的爱情,也是为了自己的父亲齐世英。

因为张大飞的同学曾经写信告诉她,当年入学的有100多个人,后来剩下的只有几个。

也因为晚年的父亲伤感,自言自己的一生如草木般失败。

小家大国,宏观不同,写书的齐邦媛,只是想用自己作为一个庶民的眼光,去记录那段大历史的一角,而把评论留给读者,留给未来。

齐邦媛也确实是这么做的,下笔之时,她完全没有想到自己的著作会在大陆出版,出版七年,她经常请人帮自己从网上、电子邮箱里打印最新的评论,仔细阅读。

历史很难写,但故事很动人,动荡时期的动荡经历,普通人在抗战中流亡,也在颠沛流离中丰满人生故事。

辽宁铁岭是齐邦媛的家,可却只回去过三次,第三次在2001年,她为复建的东北中山中学捐了一个图书馆。

豪捐之外,齐邦媛还从沈阳赶到大连,坐在海边,眺望台湾,翻滚着的海水,是否也如很多人一样,经历了一个世纪的漂泊?

动荡时代战火的喧嚣声音过大,大到掩盖了普通人的小确幸,剥夺了自由安家的权利。

是英雄儿女的挺身而出,用自己血肉之躯将战火声音不断减小,他们之勇敢,是一两句概括不了的人生。

生者无言,死者才算真的完结,但在中国这片神州大地,从来不缺对英雄的讴歌,他们非同草木,而是四季常青,萦绕在所有中国人的记忆里。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。