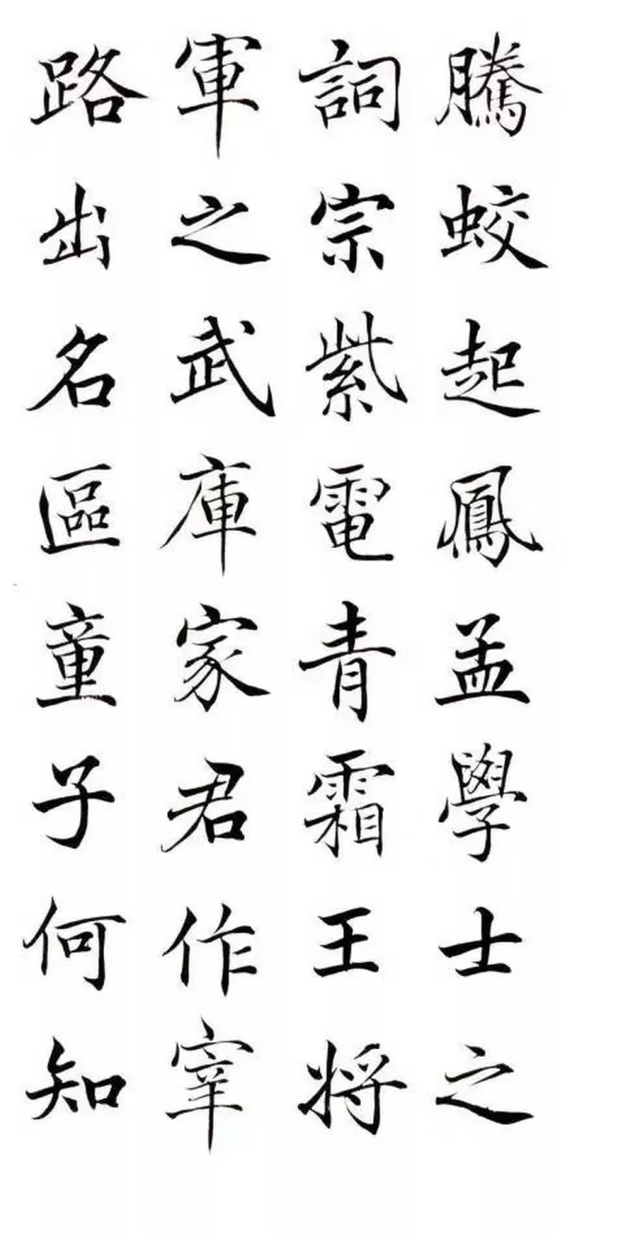

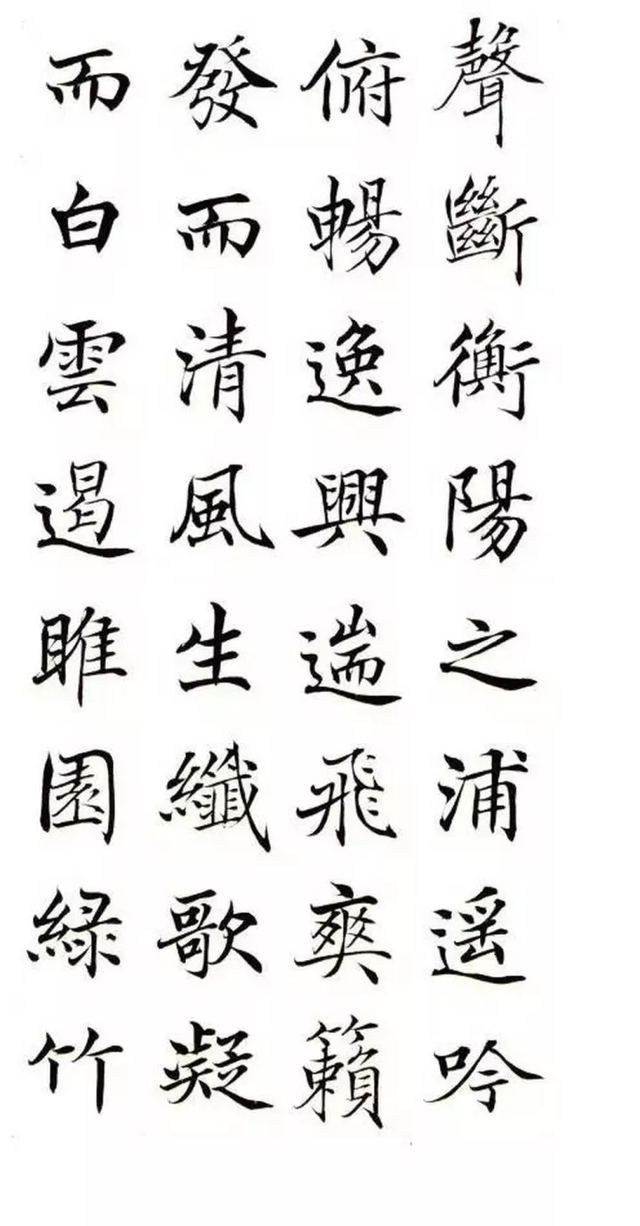

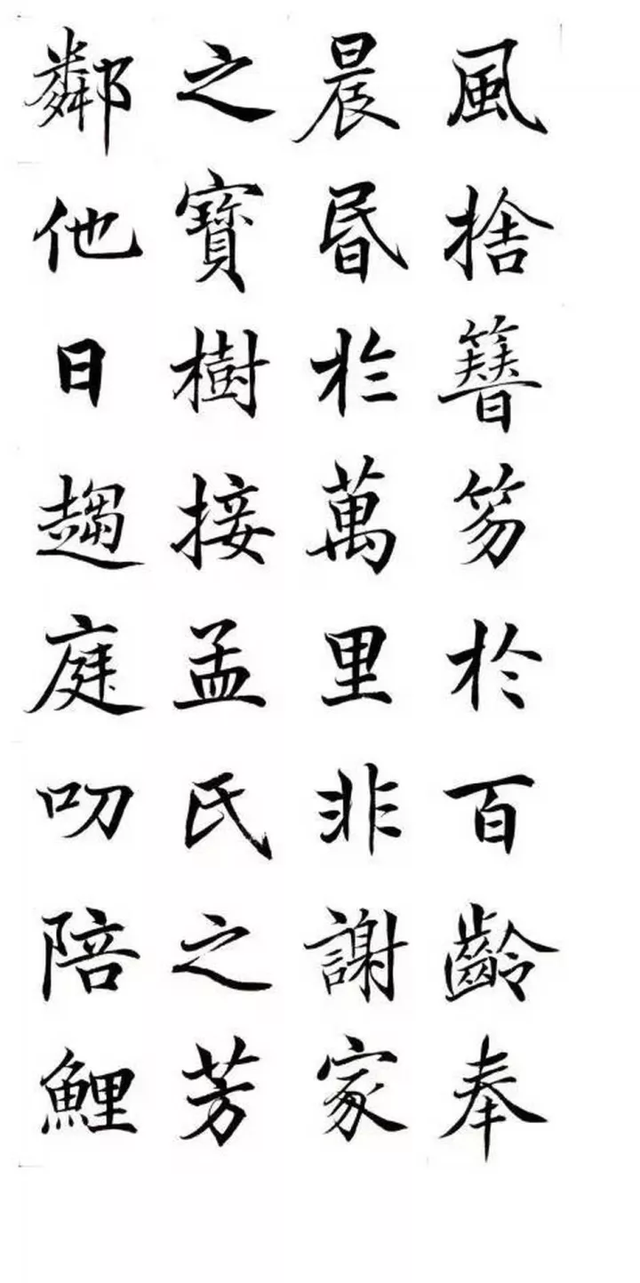

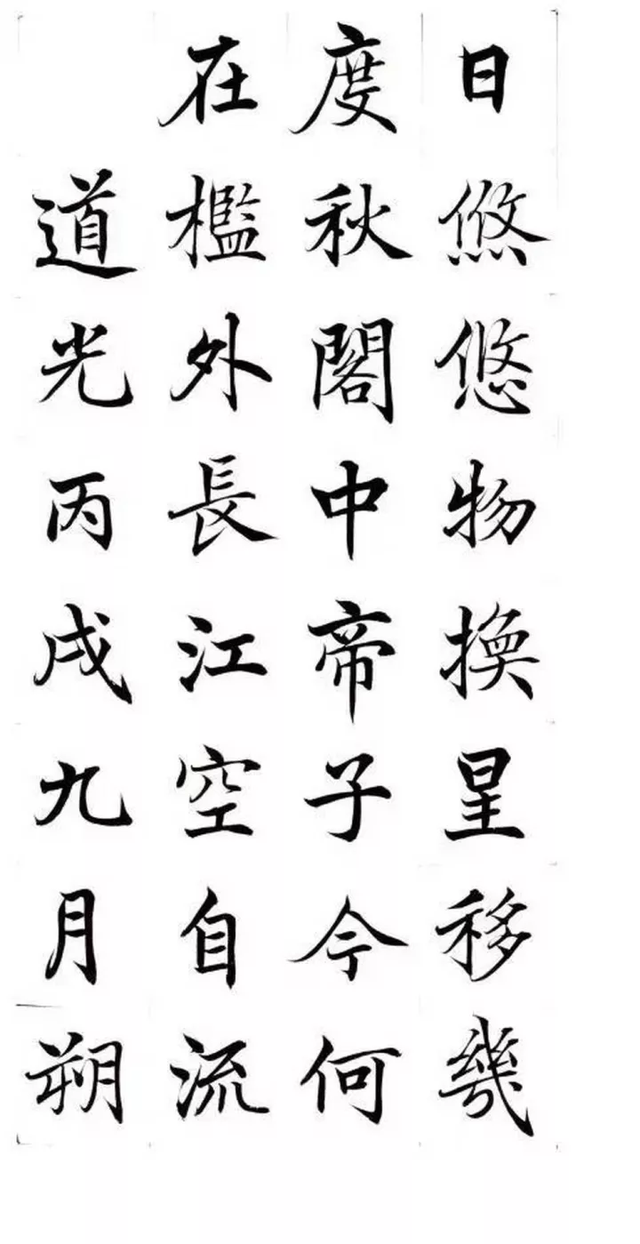

高垲的书法虽被部分专家认为“俗媚”,却因贴近大众审美而广受欢迎,这种雅俗之争恰是其艺术价值的独特体现。

高垲楷书以欧阳询为骨架,褚遂良为血肉,形成“既流畅又工稳”的风格,但过于追求法度严谨,导致笔法趋同、结构固化,被批评为“规范化和模式化太多”。

其楷书虽被誉为“清朝最美楷书”,但专家认为其“写得太俗”,缺乏文人书法的雅致与深邃,格调不高。

与专家评价形成鲜明对比的是,高垲的书法在民间广受欢迎:其楷书工整秀丽,点画精到,既保留了唐楷的法度,又融入行书的灵动,符合大众审美。高垲虽为布衣,但书法名噪一时,大江南北名胜碑版多出其手,甚至朝野皆求其字,足见其书法在民间的接受度。

专家更看重书法的艺术创新与格调高度,而民间更关注书法的实用性与观赏性。

清代馆阁体盛行,高垲虽未受其束缚,但部分作品仍被认为带有馆阁体的痕迹,影响了其在专家眼中的评价。

高垲的书法在继承传统的基础上,形成了独特的个人风格,这种风格在专家眼中可能不够“高级”,但在民间却极具吸引力。

尽管专家评价存在争议,但高垲的书法在清代书坛仍占有一席之地。他被誉为“楷书圣手”,其楷书风格独特,被赞誉为“高氏体”,对后世书法家产生了深远的影响。同时,他的书法也启示我们,艺术的价值不仅在于专家的认可,更在于能否触动人心、引发共鸣。

评论列表