在殷商以前,当天津平原的西部刚刚露出海面的时候,便已经有新石器时代的先民在这里劳动、生息了。在蓟县青池村出土的新石器时代中前期(前6000~前5000)的原始雕塑和陶纹饰、蓟县弥勒院、下埝头村出土的新石器时代中期(前4000~前3000)的彩陶就证实了这一点。在北辰区刘家码头村西南方向的子牙河北岸、武清区、宁河县、宝坻区也出土了石斧、石磨棒、石耜、石镞等。据鉴定,这些石器多属于新石器时代的遗物。说明当时居住在这里的先民已经对天津平原进行了早期的开发,农业生产和渔猎活动在其生活中占重要地位。

殷商时期,天津北部山区分布着一些由戎狄等少数民族建立的小国。武王伐殷后,召公姬奭在今燕山地区建立了燕国。

战国时期,由于燕、齐两国战争不断,地处两国接壤的天津平原自然成了角逐之地。考古工作者在今津南区巨葛庄的一座战国墓中,发现死者的小腿骨上有一枚楔入骨内的铜箭头,说明了当时的战争气氛。燕齐两国争夺天津平原的另一个重要因素,则是这里经过几百年的辛勤开发,已成为生产发达、人烟稠密的富庶之地。这在战国遗址出土的大量铁质农具键、锄、铲、镰、斧等中可以得到证明。

西汉时,汉王朝为了加强对社会经济发展的控制,在全国范围内实行盐、铁官营的政策,在38个地方设置了盐官,天津就两处,可见天津的制业已在全国占了一定的地位。

东汉末年曹操为了北上攻打鸟桓从东汉建安十一年(206)开始征调民开了平虎渠和泉州渠,后来又开凿了一条名叫“新河”的运渠把天津附近的水路与四面八方连接起来,促进了天津航运枢纽地位的形成。

隋朝大运河的通航,奠定了日后天津作为北方交通枢纽地位的形成。

元代的漕运河海并重,海河干流的航运功能日益明显,这对日后天津发展成为河口港域市有着重要作用。

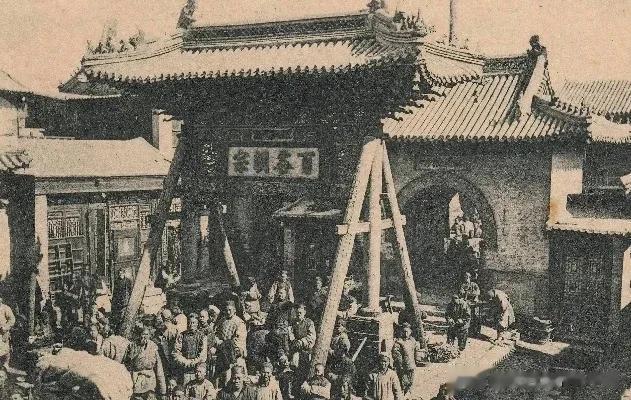

明代是天津城市发展的重要时期,即由元代的镇发展为“卫”,并修建了卫城。“天津”的名称,也是由明代开始使用的。天津的政治、军事和经济地位显得比以前更重要。

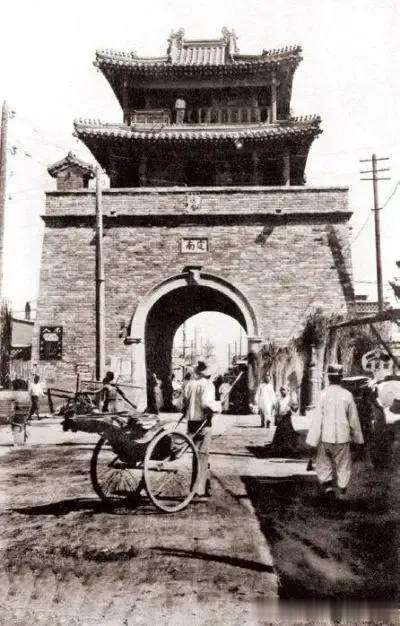

清代,天津作为京畿重镇、华北地区最大出海口,作用日益凸显,天津已明显地成为北方的重要商贸中心。而且随着社会经济的发展,城市的规模、人口的数量、文化的结构也都相应地发生了变化。这时,天津作为一个封建城市,已经发展到了它的高峰。