蹚过夜色来到地下车库,王先生的心中只想快点回到自己心爱的兰博基尼车前。谁知才刚走近,就看见引擎盖上惨不忍睹的凹痕和脚印,顿时如遭雷击。这是谁干的好事?监控录像揭开了真相——一个毛头小子居然在他睡梦中狂妄地踩踏碾压,还作出各种挑衅动作。

这样目中无人的胆大妄为,竟然还是名不到16岁的未成年人所为。更让人诧异和失望的是,面对车主的质问,这个少年和他的父母不但态度蛮横,还一副“我又不会付出任何代价”的恃无恐。

本想就此打住,可这家长的放任和少年的刚愎自用,激起了王先生坚持追责的心。

小伙子蛮横踩坏豪车后竟傲慢无礼

风尘仆仆赶回青岛,王先生刚想快点见到自己心爱的兰博基尼,却在地下停车场目睹了一个噩梦般的一幕——自己爱车引擎盖不知何时已经凹陷下去一块,还留着鞋印和划痕。这究竟是谁干的?!

监控录像给了答案。原来是前一天晚上,一个看着不到16岁的毛头小子,居然狂妄地踩上了王先生的兰博基尼,还一脸得意地比划挑衅的动作。他的同伙一边拍视频,一边大声嚷嚷“多帅”之类调笑的话。做完这一切,这伙人竟还向车上吐了口水才离去,留下兰博基尼狼狈不堪的引擎盖。

一个未成年人无故踩坏车子可以说是错误,但他们事后表现出的傲慢态度,才是最令人愤怒的。王先生找到这位肇事者家长理论,对方不仅全然不知管教,还理直气壮地叫警察直接将人抓走。这种放任和刚愎自用的态度,无异于纵容了少年人的胡作非为。

对未成年人放任不管,等于助长他们目中无人、我行我素的恶劣行径。一个明显准备不负责任的家长,只会毁了孩子。即便花再多时间和金钱,王先生表示定会将这件事彻底折腾到底。

肇事者秀车多为租来 果真富二代?

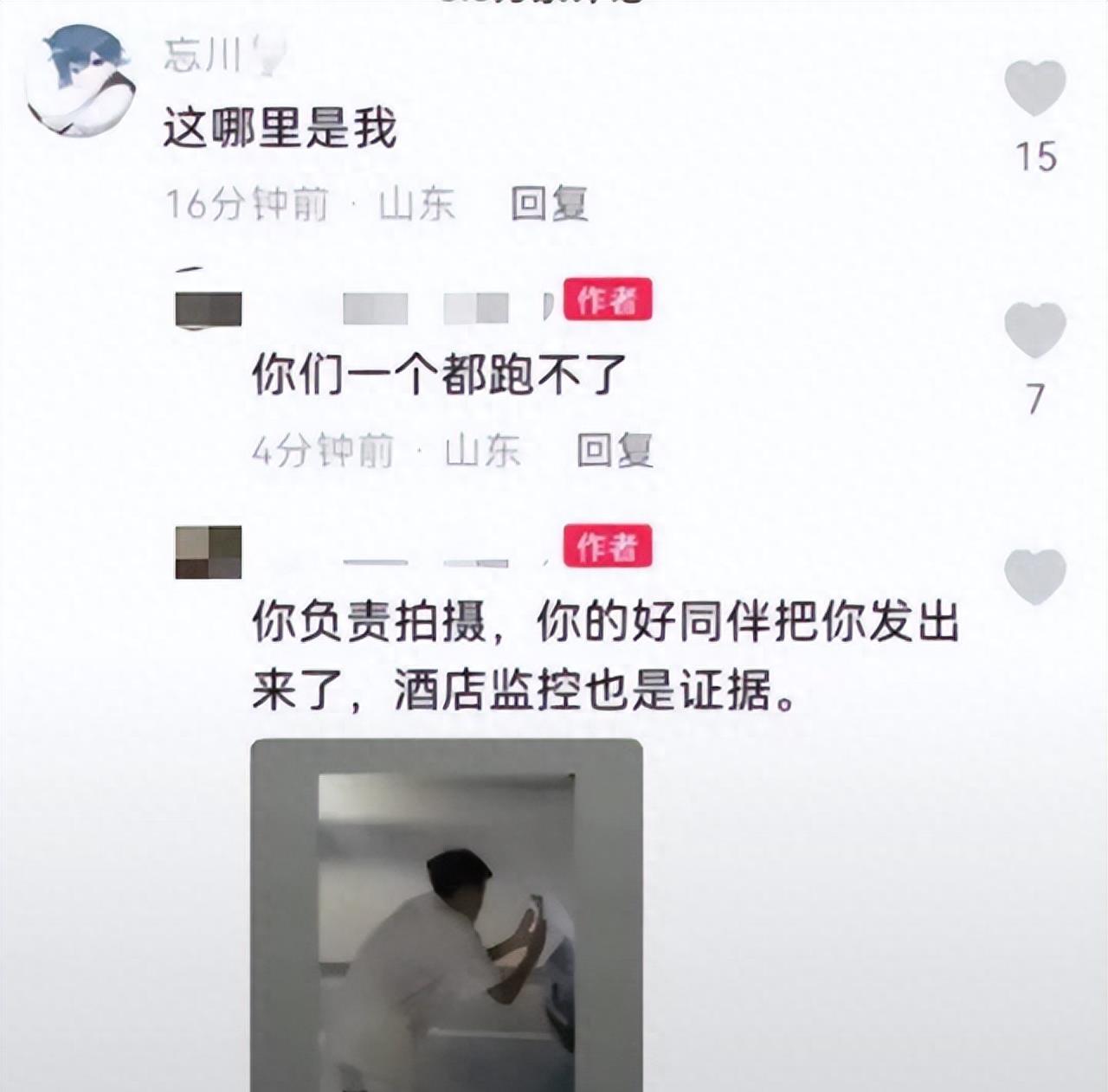

当这起事件曝光后,网友们纷纷展开了人肉搜索,很快就找到了这名肇事少年的社交账号。他长期在网上上传这种恶意踩踏豪车的视频,他虽然已经删除了踩坏王先生兰博基尼的视频,但其他类似视频还保存完好,足以证明这已经成为他的一种嗜好。

在视频里肇事者表现出的嚣张和自大令人震惊。他经常租豪车,然后站在车顶对着镜头摆出各种姿势,还故意去踩车身漆面。表情和行径之狂妄,好像这些车都是他的。每次做完这些,他还要在评论里直呼“我太帅”“就这么牛X”。

尽管大众对其身份仍有争议,但这起事件已经使该少年迅速聚集了大量关注度。他的粉丝数量在短时间内急剧上涨至过万人。明明是行径不当先导致的事件,但网络上的某些人还是对这种故意制造新闻博眼球的方式推崇备至。

看到这些视频,很多人都猜测他会不会是哪家富豪的富二代,有钱任性的发泄个人爱好。但更多的网友指出,考虑到他的言行举止,更可能是社会上的无业游民,为了当一回“富二代”,只能租车来拍视频炒作。

针对网友的质疑,这名少年还故意发布了新的视频,声称那些车辆都是自己的,并不像网友猜测的那样是租来拍视频的。他甚至直接在评论区@具体的租车公司,要求对方澄清这不是租车。

这引发网友对其身份的猜测。看似在强调自己的财富,但过于敏感和刻意的举动,反而暴露了他的虚荣心。大多数网友认为,真正的富豪既不会在网上无聊显摆,也不会轻易踩踏他人财产。这名少年极可能就是一个家世普通的无业青年,借租赁豪车来满足自己的虚荣心。

车主誓言无论多少钱坚决讨个说法

王先生先是找上肇事者家长,抱着能谈拢的态度。毕竟对方还是个未成年人,给他一个教训就好。没想到这少年的父母不仅全无悔改和赔偿的意思,还一副视钱如粪土的趾高气扬。“就他踩了你一脚,能要你多少钱,想要多少给多少呗。”这话直接打破了王先生的最后一丝幻想。

一家人都这样不知检点,简直是坏到骨子里。王先生再也懒得与他们讲道理,直接就此向警方报案,坚决通过法律途径解决。在警局王先生说就算耗费大量时间和金钱,一定会将这事彻底折腾到底。

在4S店评估维修后,王先生的兰博基尼修车费用高达17万元。对于大多数人来说,这绝非一笔小数目。

事实上,这起事件背后反映的问题远不止一个涂鸦式的恶作剧。如果任由这些人以“未成年”为由肆无忌惮、我行我素,那只会助长他们非法侵权的嚣张气焰。唯有让他们付出真金白银的代价,才能让他们记住教训,避免再次胡作非为。

父母怂了求车主网开一面

起初,这少年还在网上继续嚣张地散布视频,仿佛对赔偿一事丝毫不在乎。但是,在王先生正式报案并表示一定会讨回公道后,少年和父母的态度立即就转变了。

少年先是手忙脚乱地删除了那些不利自己的视频,又把社交账号都设成不公开。同时,他的父母也开始四处打听王先生的联系方式,希望能私下和解。

在联系到王先生后,这对父母立刻就卑躬屈膝、言语谦卑了起来。他们表示儿子确实错误在先,一定会积极赔偿王先生的损失,但也希望王先生网开一面,不要把这件事闹大。毕竟儿子还小,其实也不懂事,给他一个教训就好。

父母推诿罪责,少年也从未认错悔改。他们的态度转变完全是因为追责难逃才选择低头。王先生表示无法原谅必须走完法律的整个程序。

反思未成年保护法 不能沦为犯罪免罪金牌

这起事件中,肇事者和他的父母之所以表现得如此傲慢无礼,一个重要原因就是他们认为“未成年人”的身份可以成为犯错后的“免责金牌”。在他们看来,只要坚称是不谙世事的孩子,就可以逃脱追责。这反映出当前未成年保护法在执行中出现的弊端,亟待反思。

《未成年人保护法》立法初衷是非常正当的,目的是更好地保障未成年人的合法权益,防止他们受到伤害。但是在执行过程中,逐渐出现一些人用其作为犯罪后的“挡箭牌”,认为只要自己是未成年,就可以为所欲为而不被追责。这已严重脱离法律本意,必须引起重视。

保护未成年人不能打折扣,但也不能仅凭年龄就免除必要的法律责任。个人行为的后果不应只看年龄,还要考量行为性质。恶意破坏他人财物,应该承担相应民事赔偿;严重危害公共安全,也应承担相应刑事责任。过度强调“未成年”身份,不利于他们健康社会化。

当然,考虑到未成年人尚未完全成熟,对他们的处罚也应相对宽松和教育性质。但决不能全然开脱,更不能因此纵容错误。家长和学校也必须采取教导,避免孩子产生“我无所谓”的错误思想。

这起事件就是个典型的教训。作为成年人,我们必须反思如何准确把握未成年保护法的立法精神。它绝不能成为助长不负责任行为的“免罪牌”,而应引导未成年人健康成长。只有树立责任意识,人才能在任何年龄健康生活。

评论列表