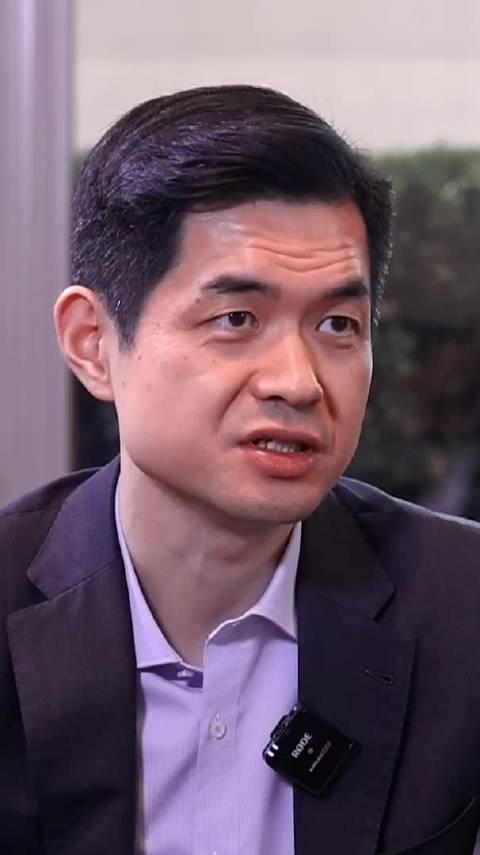

2025年,美国对全球挥舞“关税大棒”的硝烟未散,中国经济学界却抛出一颗“深水炸弹”——摩根士丹利中国首席经济学家邢自强公开建议:“中国应对美国以外的国家全面降低关税至零。”

这一提议迅速引发国内外激烈讨论。有人惊呼“这是向美国贸易霸权的正面宣战”,也有人断言“中国将借此重塑全球贸易规则”。

这场关税博弈的背后,究竟隐藏着怎样的战略深意?中国能否以“零关税”撬动全球经济新秩序?

一、邢自强的“零关税”建议:剑指美国,破局贸易战

邢自强的提议并非空穴来风。近年来,美国频繁以“对等关税”施压中国,试图通过高关税壁垒削弱中国出口竞争力。然而,邢自强在多个场合指出,“中国经济的韧性恰恰在于出口市场的多元化和产业链的深度升级”。他分析认为,若中国主动对非美国市场降低关税,将产生三重效应:

1. 对冲美国压力:通过深化与欧盟、东盟、拉美等经济体的合作,分散对美依赖,削弱美国关税战的单边威慑力。

2. 抢占全球规则话语权:以“零关税”姿态强化多边贸易体系,反衬美国保护主义的孤立,吸引更多国家加入中国主导的贸易网络。

3. 倒逼产业升级:开放竞争将加速国内企业向高附加值领域转型,同时通过海外设厂(如墨西哥、东南亚)规避美国关税,形成“国内精尖制造+海外组装出口”的双轨模式。

案例支撑:

- 2024年中国电动汽车企业通过在欧洲本地化生产,成功抵御欧盟反补贴调查的冲击,市场份额不降反升。

- 墨西哥已成为中国车企规避美国关税的“跳板”,2025年对美汽车出口量激增40%,其中超六成关键零部件来自中国。

二、“零关税”背后的战略逻辑:全球化2.0的中国方案

邢自强的建议直指当前全球贸易体系的核心矛盾——**“美国优先”与“多边共赢”的对抗**。他提出,中国若实施“选择性零关税”,将实现三大突破:

1. 打破美国“小院高墙”战术

美国试图通过关税逼迫产业链回流,但中国反其道而行,以更大开放力度整合非美市场。例如,东盟国家对中国中间产品的依赖度已超30%,零关税可进一步巩固区域供应链,使美国“脱钩断链”计划落空。

2. 激活“新南方经济圈”

中国与“一带一路”沿线国家的贸易额占比已达35%,零关税将加速这一区域形成“内循环+外联动”的超级经济圈。邢自强预测,**到2026年,中国对非美经济体的出口增速可能突破8%**。

3. 倒逼国内改革,释放消费潜力

降低进口关税可直接降低消费品价格,刺激内需。数据显示,中国消费率(55.6%)远低于同收入水平国家(73.22%),零关税政策可推动消费对GDP贡献率提升至60%以上。

三、国际社会的反应:从质疑到追随的“中国效应”

邢自强的提议已引发连锁反应:

- 欧盟:宣布暂停对华光伏产品反倾销调查,称“愿与中国共同维护自由贸易”。

- 东盟:加速推进《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)落地,2025年区域内关税减免覆盖率将达95%。

- 拉美:巴西通过“经济对等法案”,明确表示“若中国降税,巴西将同步削减对华贸易壁垒”。

专家点评:

- 日本帝京大学教授露口洋介:“中国正在用经济手段破解美国的地缘政治围堵,零关税或成21世纪版的‘农村包围城市’战略。”

- 巴西经济学家夏华声:“这不是简单的贸易让步,而是中国重构全球价值链的顶层设计。”

四、挑战与应对:如何避免“零关税陷阱”?

尽管前景光明,但邢自强也警示风险:

1. 国内产业冲击:部分低端制造业可能因进口激增面临淘汰。对策需配套“精准补贴+技术升级基金”,扶持企业转型。

2. 地缘政治博弈:美国或施压盟友对华“选边站”。应对策略是“分步推进”,优先与RCEP成员国、金砖国家达成协议,形成示范效应。

3. 财政压力:关税收入减少可能影响地方财政。可通过扩大消费税、数字税等新型税源弥补缺口。

五、未来展望:中国能否引领全球化新浪潮?

邢自强的“零关税”建议,本质上是将中国的市场优势转化为规则优势。若这一战略落地,可能引发以下变革:

- 全球产业链重构:形成“中国研发—东南亚制造—欧美消费”的新三角模式,彻底打破“中国工厂”的旧标签。

- 人民币国际化提速:贸易便利化将推动更多国家使用人民币结算,预计2026年人民币在全球储备货币占比将升至5%。

- 中美博弈格局逆转:美国若继续加征关税,其通胀率可能突破7%,而中国通过与非美经济体深度融合,GDP增速有望稳居5%以上。

邢自强的“零关税”构想,不仅是一场贸易策略的革新,更是一次全球治理话语权的争夺。在这场没有硝烟的战争中,中国正以“开放”对抗“封闭”,用“共赢”回应“霸权”。正如《纽约时报》所言:“未来属于那些能更快、更智能、更开放的国家——而中国正在证明,它可能是这个时代的终极答案。”

中国该不该对美以外国家零关税?欢迎在评论区留下你的观点!

(本文综合自摩根士丹利、人民日报、第一财经等权威信源)

评论列表