你家客厅现在还常坐人吗?

我有个朋友最近吐槽:“当年花8万装的电视背景墙,现在成了孩子的涂鸦板,沙发上堆着玩具和快递盒,全家一年正经坐客厅看电视的次数,两只手都数得过来。” 这两年,“去客厅化”突然成了装修圈的热词——砸掉电视墙、搬走大沙发、把客厅改成书房或亲子区……真有这么香吗?

直到看了上海@恩惠家的改造案例,我才彻底懂了:原来“去客厅化”不是跟风,是把日子过明白了。

传统客厅“失宠”,到底动了谁的奶酪?

传统客厅“失宠”,到底动了谁的奶酪?在@恩惠家的改造故事里,最戳人的是这句话:“装第二套房时,我们果断舍弃了‘高端大气’的客厅,因为终于明白——客厅不该是面子工程,而该是孩子的成长场。” 这户137平的上海家庭,住着夫妻和两个活泼的女儿,改造前的客厅和大多数家庭一样:沙发正对着电视墙,茶几上落着灰,孩子要么窝在沙发上看动画片,要么把玩具摊得满屋子都是。

传统客厅的“失宠”,本质是家庭需求的巨变。

参考2021年中国统计年鉴数据,全国1/4的人独居,北京、上海等城市独居率逼近30%;即便非独居家庭,两人户、三人户也占了大半。

过去客厅承担的“大家庭公共娱乐”“会客屏障”功能,在小家庭时代逐渐弱化——年轻人不爱串门,孩子不爱看电视,花大空间和钱打造的“面子客厅”,反而成了闲置的“鸡肋区”。

对有娃家庭来说,这种矛盾更尖锐。

@恩惠说:“以前总觉得客厅是孩子‘安静’的地方,结果电视看多了,孩子注意力越来越差;玩具没地儿收,家里永远乱糟糟。” 当“客厅=看电视+会客”的传统认知被打破,家长们开始思考:这个家里最需要的空间,到底该装什么?

“去客厅化”不是拆墙,是把日子“装”进生活里

“去客厅化”不是拆墙,是把日子“装”进生活里@恩惠家的改造,给出了一个教科书级答案:把客厅变成“成长型空间”。

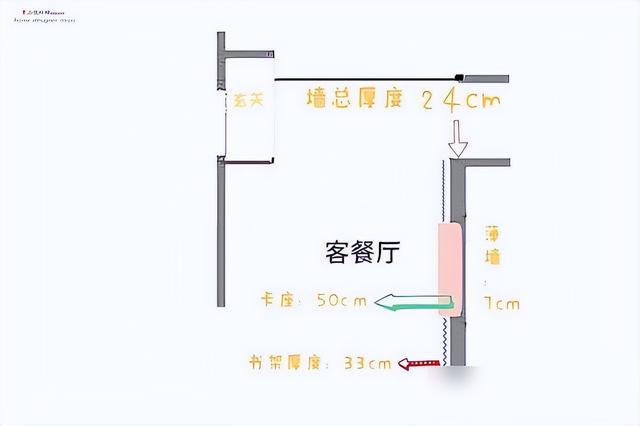

原本放沙发的位置,定制了整面开放式书柜,33公分的书架和50公分的卡座齐平——没有棱角,不怕孩子磕碰;卡座下铺着软地毯,摆着懒人沙发,夫妻陪孩子读书、聊天、玩拼图,成了每天的固定节目。

客厅转角的地台书房,既能收纳玩具、过季衣物,又能当临时客房;阳台一侧种绿植,一侧藏着超薄拖把池,好看又好打理。

这种改造不是简单的“拆墙”,而是把空间还给生活场景。

就像家居设计师coco说的:“客厅的本质是‘家庭活动中心’,但活动内容变了,空间功能自然要跟着变。” 有娃家庭需要的,是能陪孩子成长的“互动区”、能收纳玩具的“整洁区”、能培养习惯的“学习区”,而不是只能落灰的“电视区”。

从数据看,这种需求正在成为趋势。

某装修平台2024年报告显示,30岁以下业主中,45%选择“去客厅化”设计,其中60%是有娃家庭;他们最常把客厅改成“亲子阅读区”(38%)、“家庭学习角”(27%)和“开放式书房”(22%)。

这背后,是年轻父母对“环境塑造习惯”的共识——@恩惠的女儿搬新家后,从“抢电视遥控器”变成“抢书架上的绘本”,就是最好的证明。

去的是“形式”,留的是“温度”:客厅从来没消失当然,“去客厅化”不是一刀切的“拆客厅”。

有人担心:“没了沙发和电视,来客人坐哪儿?” @恩惠家的客卧设计给出了解决方案——装墨菲床,平时是孩子的娱乐区,客人来就拉下床;公卫的双台盆、厨房的岛台,反而成了更自然的“社交区”,家人一起做烘焙、朋友围坐吃早餐,比正襟危坐在沙发上更亲切。

这让我想起参考文章里的观点:“去客厅化不是家庭的消亡,而是家庭关系的升级。” 传统客厅强调“公共性”,而新客厅更注重“参与感”。

当空间从“展示”变成“使用”,家人的互动反而更频繁了——@恩惠说:“以前各回各屋玩手机,现在全家挤在卡座上读《小王子》,孩子会突然指着绘本问‘妈妈,爱是什么’,这种时刻,比电视里的剧情珍贵一万倍。”

写在最后:家是用来“过”的,不是用来“装”的站在2025年的春天看“去客厅化”,它更像一面镜子,照出了当代家庭对“生活本质”的觉醒——我们不需要一个“标准客厅”来证明“日子过得好”,我们需要的是一个“属于自己”的家:孩子能自由翻书的书架、夫妻能并肩做饭的岛台、老人来住能随时展开的墨菲床、甚至飘窗上晾着的小袜子……这些细碎的“不完美”,才是日子最真实的温度。

或许未来,“客厅”这个词会被重新定义,但不变的是:家的核心,永远是住在里面的人。

当空间开始为“人”服务,而不是“人”为空间妥协,这大概就是“去客厅化”最动人的意义——它不是在“消灭客厅”,而是在“重生生活”。