我国不少地方都有着“正月不理发”的习俗,而这背后的缘由,还要追溯到明末清初之际。

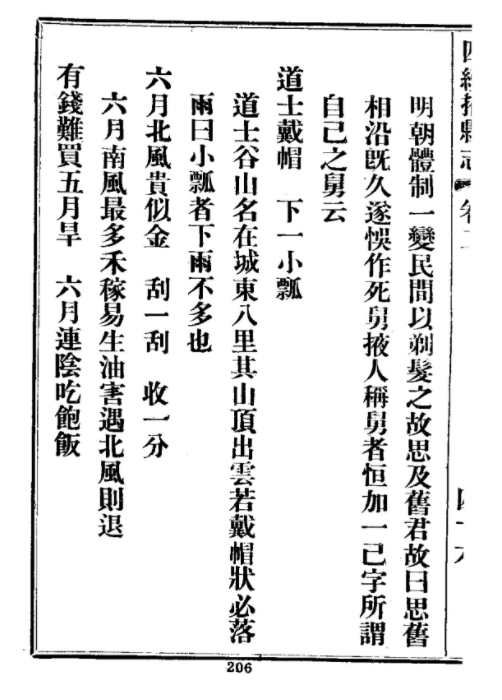

《四续掖县志·卷二·风俗》(民国二十四年,1935年):正月不剃头,剃头死己舅。闻诸乡老谈前清下剃发之诏,于顺治四年(1647年)正月实行,明朝体制一变,民间以剃发之故思及旧君,故曰“思旧”,相沿既久,随误作“死舅”,掖人称舅者恒加一己字,所谓自己之舅云。

掖县即为今天的山东省烟台市莱州市。公元前203年(汉高祖四年),置掖县。《元和郡县志》:“掖水出县南三十五里寒同山,故县取为名。”明清时期为莱州府治所在地,直至民国二年(1913年)废莱州府。1988年2月24日,经国务院批准撤销掖县,设立莱州市(县级),以原掖县的行政区域为莱州市的行政区域。1988年4月,撤销掖县,建立莱州市(因古莱州府驻地得名),为山东省辖县级市,烟台市代管。

清代莱州府

据《民国掖县志》所载,明末清初之际,民间以不剃发来怀念明朝故国,这就不得不提到满清的“剃发易服令”。

1616年(明万历四十四年),努尔哈赤建“后金”,1619年在“萨尔浒之战”中击败11万明军,彻底站稳了脚步,之后步步蚕食明朝在辽东的疆域,每陷一地,即令改换满洲服饰衣冠。此时清朝的发束,被形容是“金钱鼠尾”。据《榕城纪闻》云:“剃发,只留一顶如钱大,作辫,谓之金钱鼠尾。”(榕城,福建省福州市别称。此书杂记榕城一郡琐事,起于明崇祯十三年(1640),止于清康熙元年(1662)。兼及明清之际遗闻,于加派迁界等事,记叙了满清暴行)。清朝发饰与明朝的宽衣博大相比可谓丑陋至极,另《孝经·开宗明义》有言:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”作为深受儒家文化熏陶的明朝民众,对剃发易服之事可谓是身心抗拒。

明清服饰

1644年,多尔衮在山海关外联合吴三桂,击败李自成入主北京,便迫不及待的谕令剃发。多尔衮在给故明内外官民的谕旨中下令:“凡投诚官吏军民皆著剃发”,是为剃发令,强制汉人剃发,改变民族习俗。遭到了汉族官民的强烈反对,此时满清统治未稳,多尔衮被迫收回成命。

但正所谓“国之将亡,必生妖孽”,叛徒对自己人更狠。此时一个名为孙之獬的人跳了出来,其原为天启二年进士,魏忠贤当权时,主动迎合。崇祯元年(1628年)魏忠贤倒台后,崇祯帝下令毁掉由阉党编写用于打击异己的《三朝要典》,孙之獬却抱着《三朝要典》到太庙痛哭,作为阉党积极分子,自然被削职归家。清军入关后,召他入京,授官礼部右侍郎,自然是满是投效之心。一日上朝,其剃发易服,身穿满族官吏服饰。当时朝臣分满汉两班,故明大臣亦可身穿明朝服饰。孙之獬本想着站在满臣队列,却不被接纳,想退回汉臣队列又被排斥,孙之獬恼羞成怒,上疏再言剃发令。疏言:“陛下平定中国,万事鼎新,而衣冠束发之制,独存汉旧,此乃陛下从中国,非中国从陛下也。”此言为多尔衮所采纳。

金钱鼠尾

1645年6月28日(顺治二年),清廷再次传谕:“近者一月,远者三月,各取剃发归顺。”剃发成了绝对命令。

《掖县志》载剃发是在顺治四年(1647年)正月实行,这其中又有何变故,结合当时历史背景,可大胆推测一二。

此时中国主要有四股势力,满清、南明、李自成大顺军、张献忠大西军,随着满清暴行荼毒四海,联合抗清成为了当时汉民族的主流,抗清斗争此起彼伏。

山东布政使司

此时山东因地处南北要冲,成为了抗清斗争的前沿,也是收到剃发易服令最早的地区,抗清起义如火如荼,原反明的起义军与明军联合纷纷加入抗清斗争中。作家陈白尘先生于1950年左右在山东堂邑等县调查宋景诗起义事迹时,从当地民众口中听到了两句话:“白莲教三十年一小反,五十年一大反”;“山东人好大胆,反反当会赶”。【陈白尘撰述:《宋景诗历史调查记》,北京,人民出版社,1957年,第49页 】有清一代山东地区的反抗精神可见一斑。

1644年,明朝内阁大学士刘鸿训之子刘孔河,在其家乡山东省长山县(今山东省滨州市邹平市长山镇)聚兵三千抗清。李自成部将赵应元攻占青州(今山东省淄博市青州市),并以衡王朱由棷为尊,意图聚拢人心,以抗清军。

南明江北四镇

山东榆园农民起义,以范县(河南省濮阳市范县)榆树园林区为根据地,先后攻克曹州(今山东荷泽)、濮州(今范县西南)等地,拥立明宗室后裔朱洪基为忠义王,并建都曹州(今山东省菏泽市曹县)称帝,改元天正元年,连克巨野(今山东省菏泽市巨野县)、东明(今山东省菏泽市东明县),号称百万。清朝调集河北、山东两省重兵围攻曹州,两月未果。顺治四年,榆园义军又连破南乐(今河南省濮阳市南乐县)、大名(今河北省邯郸市大名县),大有进取北京之势。

1645年,嘉祥(今山东省济宁市嘉祥县)满家洞农民起义军,在其首领宫文采的领导下,与豪格等激战数月,有死无降。

1648年,又发生“于七起义”,今烟台市下辖的莱州市、栖霞市、牟平区多有涉及。

剃发易服

山东诸多抗清起义中,最为大快人心者当属“谢迁起义”。谢迁为山东高苑人(今山东省淄博市高青县田镇镇谢家仓村人),1646年十一月,聚千人起义抗清,先破高苑县城,再下淄川,在这里遇到了一个“名人”——孙之獬。据《乾隆淄川县志·卷六·文学》载,孙之獬被清廷授予兵部尚书兼都察院左副都御史的头衔,前往江西进行招抚,但因能力不足再度被免职归家,谢迁破城之后,孙之獬祖孙5人被杀,其妻及两女投井自尽。

思想家顾炎武听闻此事,奋笔写下《淄川行》以贺:

张伯松,巧为奏,大纛高牙拥前后。

罢将印,归里中,东国有兵鼓逢逢。

鼓逢逢,旗猎猎,淄川城下围三匝。

围三匝,开城门,取汝一头谢元元。

明清易代,升斗小民虽无力阻扰这历史的滚滚洪流,但也在用着自己的方式默默抗争。1912年2月12日,随着清帝退位,顶了200多年的“猪尾巴”终于不复存在,新时代的浪潮滚滚而来。

宣统退位诏