最近关于防电信诈骗的话题的热度居高不下,这其中首先来自于一些媒体和经历者披露了同胞在缅北的悲惨遭遇,然后就是一些基层民警通过一些渠道告诉网友,现在的电信诈骗的案件依然是多发高发,防不胜防。就像一位基层公安民警给金灿荣教授的留言中写道:现在全国电诈案件已经占到全部刑事案件的百分之七十左右了,一个县一天就被骗几十万上百万。已经非常严重,靠防已经不能彻底解决问题。

不得不说,国家为了防止电信诈骗已经是殚精竭虑了,能够使用的防范手段几乎都用上了。从银行办卡到全民安装防诈软件,从大媒体连篇累牍的报道到居委会、街道工作人员的上门提醒,可以说是已经属于无死角覆盖了,但依然没有防住?到底是犯罪分子太狡猾还是我们哪里还有漏洞呢?当然肯定也有一些人,自以为定力超群,智商超群,可以玩弄诈骗分子于股掌之间,并且坚信自己一定不会上当。好奇害死猫,这种自负的人,最终上当的也不在少数。

我看到一位网友分享了自己亲身经历,他善意的提醒大家:个人建议不要和诈骗电话聊天,直接挂断。前几天和一个诈骗电话抱着玩的心态聊了一会,过一会警察叔叔就找上门了,来确认我是否被骗,还检查了手机,把我的小电影、小网站删除的干干净净。按照网友的说法,这下子是损失惨重了吧?诈骗分子能够让你遭受的损失,只有你想不到,没有他们做不到。

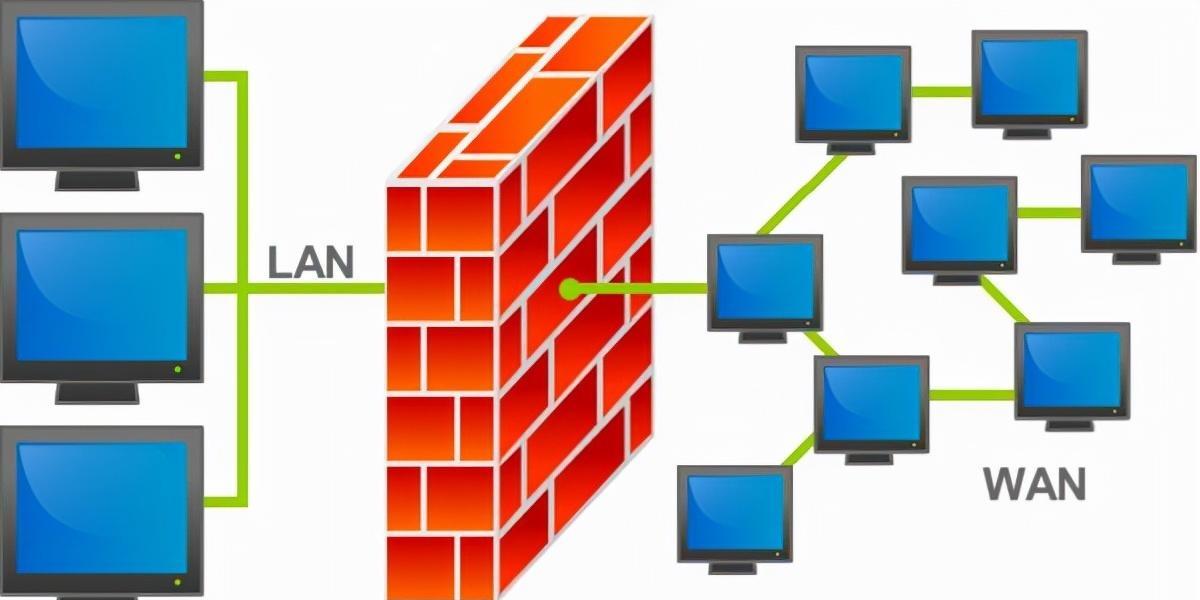

今天看到一则视频,一位从缅北诈骗公司的回流人员,亲述“杀猪盘”诈骗全流程,受害目标多找征信良好有编制人员。这就让人比较诧异了,难道现在征信不好和没有体制内的编制,就连诈骗分子都要歧视了吗?居然都懒得诈骗这些人了?当然,如果换个角度看,征信不佳和没有编制,一定程度上也能降低被诈骗的几率,即使你可能还真的有钱,但别人诈骗分子都不愿意搭理你,这种被歧视的感觉到底还是好事还是坏事呢?仔细思考一下,如果征信不好、没有编制都成为了防诈的防火墙了,是谁的悲哀呢?诈骗分子是如何掌握这个信息的呢?

众所周知,个人征信报告正常情况下只有凭本人的身份证才能从央行那里进行查询的,而外部的需要个人征信的部门,都需要得到本人的授权之后才能进行查询,并且查询征信的绝大多数时候都是金融部门。其他的地方使用个人征信的机会并不多。那么如此隐私的个人征信信息,是如何到达犯罪分子的手上的呢?并且成为了犯罪分子进行甄选犯罪对象的重要依据之一了呢?当然还有个人的工作单位的信息。普通的企业尚且可以理解,国家部门和事业单位,都设置有专门的保密部门,对于所有的信息也都是有专门人进行管理的。诈骗分子要想达成犯罪目的,绝对是需要海量的数据的,那么这些信息是如何泄露的呢?

我们不能说现在我们的有关部门不努力,但不可否认的是,现在电信诈骗依然猖獗,一直都没有达到根治的目标,问题到底出在哪里呢?三大电信运营商开放的虚拟号码的发放有没有问题?为缅北地区提供电力支持和网络支持的有关机构有没有问题?这当中还一直存在的巨大的漏洞就是大数据年代,很多网络公司都掌握了大量的个人信息,个人信息的泛滥,自然就会给一些人提供了“发家致富”的机会的。从上述当事人讲述的亲身经历看,犯罪分子现在也不是漫无目的的普遍撒网了,而是已经进入了精准营销、重点钓鱼的阶段了,这其中个人信息的安全就是重中之重了。

资深媒体人胡锡进讲述了一个他朋友差点被骗的故事:老胡一个朋友大约2年前接到上大学女儿的电话,女儿小声在电话里说她正在上课,但是要交一笔出国研学的费用,多达8万块钱,时间紧迫,需要立即支付。这位朋友急忙筹钱,因为手头的钱不够,向亲戚借。亲戚觉得诧异,哪有安排出国这么着急的?劝他再核实一下。这位朋友把电话给女儿打回去,女儿说她根本不知道这回事,也没有给父亲打过电话。原来那个电话竟然是伪造的,而且做到了以假乱真,8万块钱险些就这样被骗走。

看过这个故事,有几个关键的信息值得我们关注:犯罪分子知道当事人的电话,知道他有一个正在读大学的女儿,甚至可能知道学校有研学的安排等等信息,那么这成体系的信息到底都是通过什么渠道泄密的呢?估计可能不是一家机构能够完成的。如果夸张一点想象,犯罪分子都可能掌握了老胡朋友的女儿的大体的声音特征,这难道不可怕吗?我们还有什么隐私呢?

打击电信诈骗犯罪分子不能只靠被动的防御,否则永远是防不胜防的。打击电信诈骗犯罪分子也不能仅仅依靠公安部门和居委会,更不能把征信不好和非编制当做防火墙,那真的是一种悲哀。从源头上解决个人信息安全问题,再结合对犯罪分子集散地的重磅打击,才能从根本上解决问题。否则缅北这个根据地没有了,只要手里掌握相关的信息,这群人换个地方继续可以从事罪恶的勾当!

我们不需要这样的防火墙,虽然这种歧视可能会减少损失,但也没有人愿意被歧视,哪怕歧视的人是犯罪分子,也会伤自尊的!