清朝末年为缓解自己内忧外患的困境,维护自身稳定的统治,终于在1905年派出端方、载泽、戴鸿慈等五人赴海外考察西方政治制度,探讨清王朝实行立宪政治的可行性。经过近半年考察,端方等人回国后极力主张实行君主立宪。端方在奏折中对立宪大加赞许:“中国欲国富兵强,除采取立宪制之外,盖无他术!”。

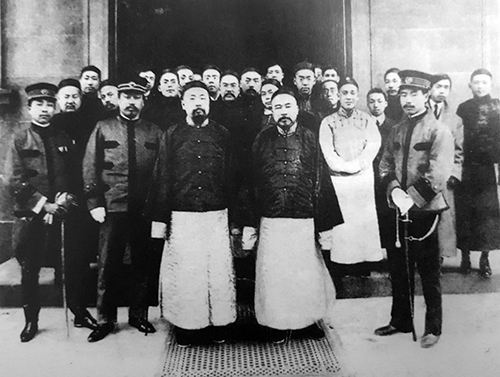

五大臣出洋考察

不过历史的发展可谓南辕北辙,改革并没有减缓清朝末年的不断恶化的统治危机,反而进一步动摇了自己的统治基础。

清末十年的新政,始于1901年,始于教育文化领域。在面对严峻形势时,清朝废除了传统的学制和科举制度,采用新式学堂教育,选派学生出国留学。截至到1911年,新式教育已培养出约200万名学堂学生和万多名留学生。他们是当时中国新式知识分子中活跃于官府与民间之间的中介群体,也是封建社会的重要稳定力量,对清政府的统治产生了深远的影响。后来事实证明,清朝自己新教育培养出来的学生,并不适合自己。这批新式学堂的师生,一旦接受了现代西方教育,接触了西方民主自由的思想,马上就要突破清政府的限制,甚至站在政府的对立面。

清朝科举

科举制的废除,一个极具争议的问题。作为国家遴选人才的一项制度,科举制在中国历史上维持政治稳定方面发挥着极其重要的作用。科举制废除后,传统士人的升迁渠道和空间丧失,新的制度和体制一时未能建立完善,由此引发了一系列政治和社会问题。曾经的知识分子——“士农”也随之分裂,部分转到新式学堂体系,部分转到地方发展为士绅阶层,部分被边缘化,抛向社会,成为不稳定因素。士族这个阶层的分裂与重组,无疑加剧了清末的社会动乱,更为革命积聚了力量。

清朝军事改革就是在各地编练新军,以加强国防,巩固其统治。新部队改革的样板是袁世凯在直隶的“北洋军”,以及张之洞在湖北的“常备军”,计划在全国各地的三十六个镇中,新组建的45万部队。到清王朝覆灭时,全国共编成十四镇、十八个杂技团(旅)、四标及禁卫一镇,约17万人。新军受过现代西方式的军事训练和教育,国家民族意识已不同于传统封建忠孝思想,政治觉悟大幅提升,由此对清朝封建腐朽统治的强烈不满。事实证明是湖北新军开出武昌起义的第一枪。

革命中宣布独立的各省,均是由新军领导或者由当地新军大力支持才能成功独立的。仔细分析无论是新军,还是各地方咨议局以及各地方立宪派和士绅阶层,都是在推行新政改革中成长起来的,他们是新政改革的受益者,也是最后的受益者。清王朝可以说是一手培养了异己势力,并成功地将其催化为自己的掘墓人。

对清政府最后十年的新政改革,历史上的评价主要是缺乏诚意,虚伪应承,改革不力的固有印象,但如实分析,短短的十年里,清政府就带领国家在政治、经济、军事、教育文化、司法等多个领域展开了全面的大改革。清王朝的各项制度基本上都可以说是一改再改。在这么短的时间里,已经推出了这么多深层次的改革措施,这种改革力度,纵观古今中外的历史,都是不多见的,从这一点可以看出清政府满腔热情、满腔热忱地进行改革。

可以分析得出清末改革的力度不是太小而太大,不是进展太慢而太快,不是范围太窄而太宽。步子迈太大,引起了一系列无法控制的局面。

很明显,当时的清政府面临着进退维谷、左右为难的窘境:面对外国势力的觊觎和国内的危局,不改革当然要死,不改革就不能活,不改革就不能活,大刀阔斧的改革也同样加速了自己的灭亡。正如一个危重的病人跌入了一片缓慢下陷的沼泽地,如果不采取行动,也许不等淹死就先病死;如果挣扎着想要自救,也许还有一丝生机,但更可能是迅速沉下去而溺死。

历史大流波涛滚滚,大势人力不可逆。