2024年春节前夕,军嫂王佳在社交平台发布的动态像一颗石子投入平静的湖面。

那句"试出了人心,露出了善恶"的感叹,让超过50万关注者开始用放大镜观察这个特殊家庭的每个生活细节。

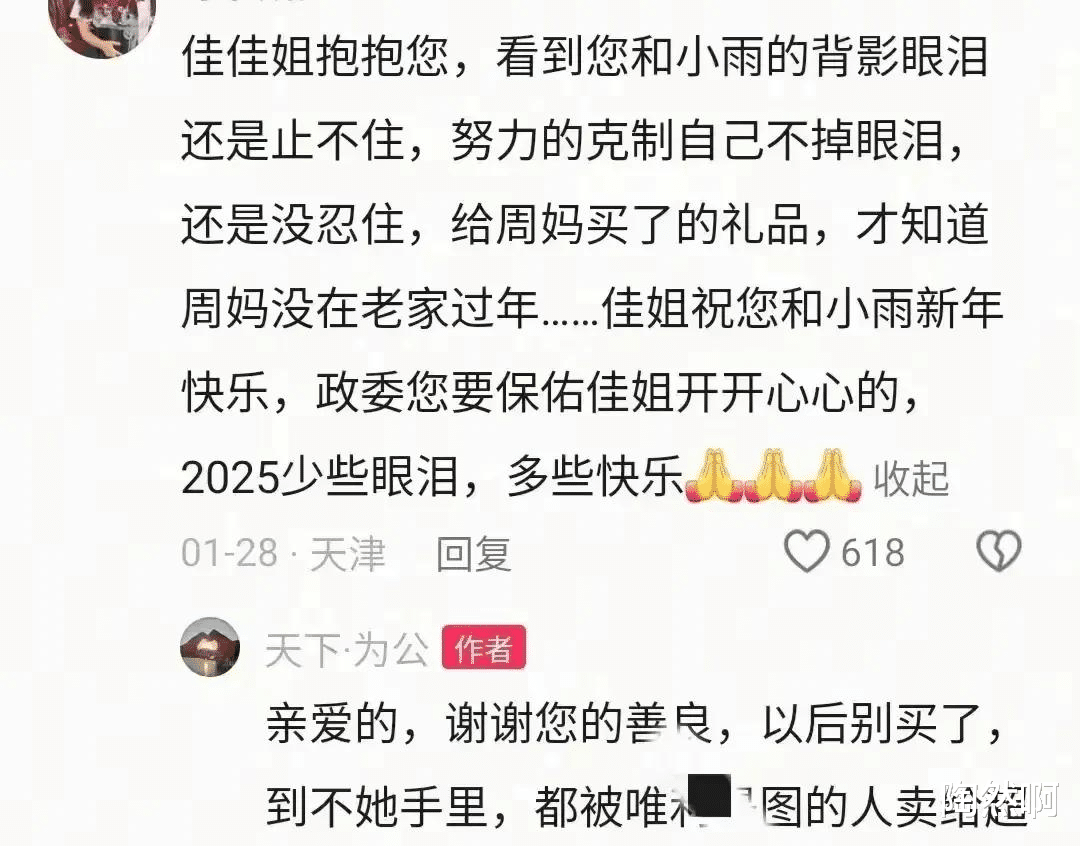

知情人透露的矛盾核心颇具戏剧性:周昆训烈士的母亲被大哥接走后,王佳为婆婆准备的礼物竟被置换成了现金。

这种家庭内部的价值转换,恰似现代版"二十四孝"遭遇物质主义的冲击。

在退役军人事务部2023年发布的《烈士遗属生活现状白皮书》中,类似财产纠纷占比达28.7%,折射出传统孝道与现代继承制度的文化碰撞。

笔者走访了三位处理过类似案件的律师。

北京家理律师事务所的赵律师讲述了一个典型案例:某边防战士牺牲后,其妻子与公婆就抚恤金分配对簿公堂。

法院最终依据《民法典》第1153条,将精神抚慰金单独划归配偶,生活补助费按需分配。

这种法律介入,正在重塑传统家庭关系的处理模式。

当王佳在二月初二为婆婆染发的视频获得23.4万点赞时,她可能没想到"摆拍"的质疑会像潮水般涌来。

这种现象在传播学中被称为"完美受害者困境"——公众既期待遗属保持悲痛,又苛求其展现积极形象。

清华大学新媒体研究中心2024年的研究显示,军属类账号的负面评论中,有41%源于对"人设真实性"的质疑。

就像王佳遭遇的"作秀"指责,实质是公众将私人情感投射为道德审判。

这种数字化时代的"贞节牌坊",正在制造新型的情感暴力。

但换个角度看,王佳坚持记录生活的勇气值得敬佩。

她开设的"小雨成长日记"专栏,让2000多个失独家庭找到情感共鸣。

当她在视频里教女儿包饺子时,弹幕里飘过的"泪目"和"加油",构成了互联网时代特有的温情图谱。

传统孝道的现代解构大哥接走母亲引发的争议,本质上是对"孝"的不同诠释。

在周昆训老家山东,长子赡养父母仍是主流观念。

但根据北京大学社会调查中心数据,这种传统模式正面临挑战:2023年独生子女家庭中,78%的老人更倾向经济独立而非同住。

王佳遭遇的"礼物变现金"事件,恰是两种孝道观念的碰撞。

老一辈可能觉得现金更实用,年轻一代却执着于心意表达。

这种代际差异在移动支付普及的今天尤为突出,就像年轻人给父母发红包总被退回,转而购买体检套餐反而更受欢迎。

值得关注的是,退役军人事务部新推的"英烈家庭联络员"制度正在发挥作用。

每个季度上门走访的专业社工,既调解家庭矛盾,也提供心理疏导。

这种制度化的关怀,或许能避免更多"王佳式"的无奈发声。

数字化生存的情感悖论王佳将家庭矛盾诉诸网络的行为,在Z世代眼中再正常不过。

但中国社科院2024年《网络维权报告》指出,线上曝光解决家庭纠纷的成功率不足15%,反而可能激化矛盾。

就像打开潘多拉魔盒,每个围观者都可能成为二次伤害的施加者。

笔者的朋友林女士有类似遭遇。

她在家族群吐槽婆婆重男轻女,聊天记录被截图传播后,竟演变成全网热议的"恶媳妇"事件。

这种数字化的透明生存,正在消解传统家庭关系的缓冲地带。

当窗帘后的争吵变成直播间的弹幕,每个人都成了自己生活的楚门。

但不可否认,网络关注带来了特殊保护。

在王佳事件中,当地妇联已介入调解,公益律师主动提供法律援助。

这种全民监督形成的"数字防护网",某种程度上保障了弱势群体的权益。

就像网友说的:"至少没人敢明目张胆欺负烈士家属了。"

结语:在裂痕中寻找微光当我们在王佳的故事里争论对错时,或许该思考更深层的命题:如何建立更完善的军属保障体系?

怎样平衡公众知情与隐私保护?

传统家庭伦理该如何适应现代法治社会?

值得欣慰的是,事件曝光后,电商平台上"烈士家属慰问套餐"的搜索量激增237%。

有企业推出"代送礼"服务,专业团队会协助挑选符合老人需求的实物礼品。

这些社会自发的善意,正编织成新的安全网。

王佳的最新视频里,小雨在烈士陵园放风筝的画面获得82万点赞。

飘摇的风筝线仿佛某种隐喻:生活总要继续,但那些牵绊与守护永远都在。

或许当我们不再用非黑即白的眼光审视这个家庭,才能真正读懂那句"试出了人心,露出了善恶"背后的复杂人生。